|

Gran caída de la

indecorosa vieja.

En el año doscientos de

la Egira, ya existían los ómnibus en aquel remoto reino de las

profundidades de Arabia. ¡Ya, Alah!: ayúdame para que por lo menos,

por respeto al Diván, con su nube de emires, califas, sultanes,

cadíes, imanes, derviches, calendas y creyentes, yo diga la verdad

siquiera esta vez. Sea yo veraz, aunque Dios mienta.

Existían los ómnibus, repito,

sólo que al no haber electricidad, ni estar solucionado el problema

tecnológico de los motores a explosión, arreglaban las cosas con un

motor más voluminoso. Consistía éste en una cámara grande como una

habitación, donde quince esclavos hacían girar una rueda conectada a

un engranaje, que a su vez movía las pantaneras del ómnibus.

Cuatro capataces munidos de

látigos mojados y espolvoreados con sal, se encargaban de estimular

los bríos de los terrestres galotes. El vehículo se movía

lentamente, claro está, pero en forma segura.

Cada tanto, había estaciones de

servicio donde los galotes transformados en pulpa o tocino salado,

eran echados a la Gehena de azufre y llamas que arde eternamente,

situada por lo general detrás de la estación de servicio. Los

muertos eran en el acto reemplazados por tropas frescas, como dicen

los militares.

El cadí subió al automotor y sacó

boleto de quince dracmas. Como a esa hora el transporte iba casi

vacío, pudo sentarse confortablemente en un asiento del fondo y a la

izquierda. Siempre que podía se instalaba atrás; en esta forma si un

enemigo le hacía un signo mágico con los dedos, podía detectarlo con

facilidad y tomar las contramedidas necesarias.

Mientras el artefacto autopulsado

se ponía en marcha, comenzó a recordar las más absurdas cosas. En

ello estaba el cadí, trinando alegremente sus fantásticos

pensamientos, sin prestar atención al traqueteo del ómnibus ni a los

latigazos que se escuchaban desde el motor, cuando de pronto una

vieja repulsiva que se había puesto a su lado, comenzó a toser para

llamarle la atención –vanamente, por supuesto–; viendo que no le

cedían el asiento –el ómnibus se había llenado en la parada

anterior–, procedió a la puesta en marcha de un operativo de más

vastos alcances: algo así como la pacificación de las Galias por

Julio César, o Federico el Grande invadiendo la Sajonia. Me refiero

a que le incrustó en el ojo derecho un ángulo de la cartera.

Desagradablemente arrancando de sus ensueños, el cadí sonrió,

levantó la cabeza para mirarla, y le dijo con dulzura:

–¡Ya Alah! ¿Cómo te has

atrevido a incrustarme tu cartera en el ojo, falsa e inmunda

salchica de plástico; abominable creación del Malo, a quien el

Profeta –¡con él sean la Gloria y la Salsa para ensalsarlo!–

confunda?

Dichas estas palabras, hizo

detener el vehículo y llamó a la Guardia del Alfanje, la cual se

llevó a la repelente vieja arrastrándo las patas, por lo que su

pollera aleteaba alegremente, entremezclándose con el polvo y

levantándolo a cucharadas.

Una vez instalado en su despacho,

el cadí pasó a administrar una rápida justicia, dejando a la

repugnante vieja para postre, que habría de merendar al siguiente

día. Así, mientras ingería un refrigerio, condenó a un %10 de

inocentes, liberó y “sin que el juicio afecte a su buen nombre y

honor” a un %20 de culpables, y el %70 restante fue sancionado más o

menos como lo merecía. Todo rapidísimo y en quince minutos.

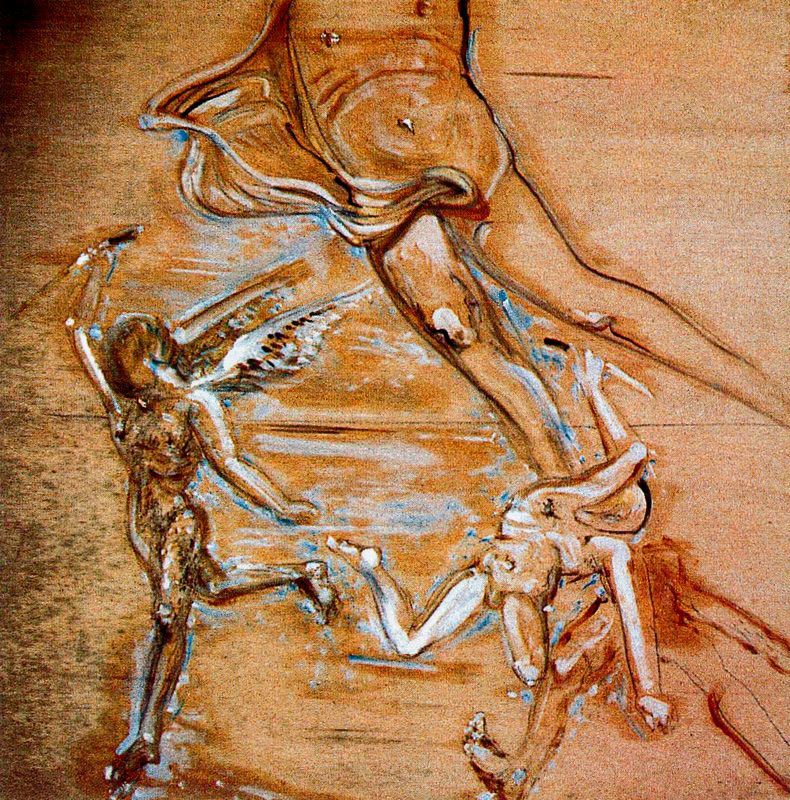

Unas veintiocho personas, entre

hombres y mujeres fueron a parar ese día al suplicio de las

soldaduras; consistía en trazar sobre la piel de los condenados, con

barritas de estaño y autógena, toda clase de líneas y dibujos

maravillosos que parecían oropéndolas anadeando sus culos por entre

elipses de plata, y que se iban entrecruzando alrededor del cuerpo

como cañamazo, terminando por formar una sola pieza sobre la carne

carbonizada. No dibujaban figuras humanas porque lo prohíbe

expresamente el Profeta (¡con Él sean la plegaria y la paz!).

Se utilizaba oro, si era domingo;

puesto que este es el metal que corresponde astrológicamente a ese

día de la semana. Plomo si era sábado, etc.; y así también: hierro,

estaño, plata, cobre, mercurio. El último metal mencionado no

producía ningún daño por sí mismo, como es natural, pero las

quemaduras del mercurio hirviendo gracias a la autógena eran más que

suficientes.

Y dijo el cadí: “¡Ya, Alah!

Agradezco a la Providencia que no haya un octavo planeta cuyo

representante sea el platino, por ejemplo, que es carísimo”.

Los discípulos del cadí hacía

rato que observaban a la asquerosa vieja carterista, haciéndose agua

la boca.

A los fines de endosarle un

espejismo o falso castigo, cosa que tuviese una pálida idea de la

verdadera reprimenda que le habría de dar el cadí cuando se

levantara por la mañana y diese alimento a los perros sagrados,

arrancaron a la desabrida e intratable vieja las pocas muelas y

dientes que le quedaban, para emparejarle las encías; en esa forma

la vieja execrable y arisca podría articular mejor las palabras, e

iniciar con eficiencia su defensa oral ante el cadí.

Compadecidos por lo demás ante su

boca huérfana de piezas dentales, se decidieron por pura filantropía

a ponerle una dentadura allí mismo sin falta. Así, comenzaron por

atarla con alambres de púa a un poste, y luego, sin prestar la menor

atención a los ruidos triunfantes de la maliciosa y detestable

vieja, procedieron a meterle en cada encía –donde antes hubo dientes

o muelas – un clavo a martillazos. Dichos trebejos estaban

calentados al rojo; pero no para hacer sufrir a aquella aviesa

pécora, vieja malévola e insolente, sino por su propio bien; ya que

en esa forma, las heridas cicatrizaban de inmediato. La desalmada

proterva, condenable y ruin vieja, vino a quedar de esta guisa con

una dentadura nueva, como de plata.

Seguramente alguien se preguntará

cómo es posible dar martillazos en el fondo de una encía. Es que,

estos Emires de los Dientes, habían inventado un mini martillo

telescópico, encargado de producir en el interior de las fauces

viejeriles, los indispensables micro climas de violencia.

Luego que a la pésima e

indeseable vieja le hubo sido puesta la nueva dentadura, los

Dispensadores de Dones quedaron cavilantes acerca de los méritos de

la obra odontológica. En ese momento la dentadura parecía de plata

puesto que los clavos eran nuevos; pero ¿qué sería de aquel

argentino brillo una vez oxidados?

De manera que se los arrancaron a

todos, uno por uno, y luego de haberlos sometido a un baño de

acrílico se los volvieron a meter en los mismos agujeros. Como los

clavos habían sufrido un proceso de engorde a causa del plástico, no

bailaban sino que entraron lo más bien.

Toda esta última parte de la

operación, o sea la sacada y puesta, fue acompañada por la música de

la descarrilada, injusta y perniciosa vieja, quien lanzaba alaridos

tan magníficos que los operadores llegaron a la conlusión de que

ella estaba gozando intensamente. Para tal estimación se basaron en

el cuarto principio de la termodinámica, o ley del segundo orgón, de

Reich. En efecto, la anatematizada y perversa vieja obligaba a tal

pensamiento con sus arqueos de espalda y, sobre todo, mediante los

golpes que daba con sus pies: primero zapateaba con una pierna,

después con la otra, luego otra vez con la primera, etc. De lo más

erótico y análogo a un violento orgasmo. Corajuda, la rabiosa vieja,

dentro de su placer. Irascible, la malsufrida geronta. Soberbia, la

prepotente anciana. Arrebatada y torva, gozando sola y sin invitar a

nadie, aquella tenebrosa furia. Sus berridos en cambio, soberanos y

nítidos, no tenían nada de lóbregos ni desdibujados ni confusos;

antes bien, los mencionados alaridos parecían ovaciones; o sea; el

aplauso unánime del público cuando premia la labor de un artista.

Aquellos rugidos sexuales eran luminosos, nítidos, diáfanos,

paladinos, inequívocos y terminantes. Sus gritos deliciosos y

reconfortantes hablaban de apetencias eróticas, de públicas demandas

de lecciones prácticas.

Después de todo se las había

arreglado para sacar provecho, la nauseabunda y malintencionada

vieja. Más odiosa que nunca, la infame y fétida.

Así pues y por todo lo

anteriormente referido, esos derviches, aquellos santones de la

dentición, llegaron al convencimiento íntimo de que esta endiablada

estaba de lo más alegre y gozosa, y que sus alaridos pura simulación

propia de un pudor koránico. Libres ya de remordimientos y con la

conciencia tranquila, alguien propuso volvérselos a sacar y ponerle

clavos de cuatro caras como los que se les colocan a los zombees,

para impedir la rotación y asegurarlos a las mandíbulas.

Pero los demás se opusieron

alegando razones humanitarias. En efecto: de proceder de esa forma,

la maldita y podrida vieja sufriría innecesarias torturas. Lo mejor

era asegurar los clavos ya puestos con un puenteo de estaño. Dicho y

hecho: el Sultán de los Odontólogos en persona procedió a fundirle,

arriba de las encías, una barra entera con ayuda de un pequeño

soplete de llama corta y fina. Media barra en la mandíbula superior

y el resto en la inferior. Comenzó por la de arriba, ya que era la

más difícil, y porque a la malandrina, maligna y vomitada vieja

había que ponerla cabeza abajo para trabajar mejor. Este Califa de

los Dientes siempre hacía los trabajos más difíciles primero, para

después tener derecho a descansar. Era un tenaz. Uno de esos hombres

que no se dejan subordinar por los reveses de la vida. De los que

dan la cara al destino y lo enfrentan virilmente. Pero cometió un

error, al no advertir lo obvio: el puenteo de estaño, a la fuerza

habría de quemar el acrílico. Todo el primer trabajo, en vano. Sin

querer le habían otorgado el derecho a burlarse a la aprovechada

vieja; atrincherada dentro de su mente en ruinas, ahora podría

diagnosticar fracaso, la malvada grotesca y babosa.

El Profeta de los Odontólogos se

puso rubí de vergüenza.

Cuando el cadí se levantó –y

luego de sus abluciones matinales, que realizó como buen musulmán–

dirigióse hasta donde se encontraba la terca, testaruda y contumaz

arpía.

Sus discípulos le confesaron de

rodillas que habían fracasado en su intento por poner en vereda a la

incorregible, reincidente, recalcitrante y obstinada geronta. No

dudaron, ni por un segundo, que el Maestro tendría más suerte.

Pasaron luego a informarle de la

irreligiosidad de la impenitente vieja: atada con alambre de púa y

cabeza abajo como estaba, bien podría haber dado gracias a Alah de

que continuara soportándola un rato más en la Tierra, en vez de

llevarla en el acto donde seguramente iría. Pero no había rezado ni

nada, quella descreída relapsa.

También procuraron llevarla a la

reflexión mediante un monólogo contrapuntístico de pinchos; así

estaría preparada para pelear por su salvación mediante gentiles

maneras. Abdicando de su deplorable actitud; pero ni con ésas.

Llegaron a la conclusión de que la despreciable e imposible vieja se

hacía la loca para pasarlo bien.

El cadí ordenó que la sacaran del

poste.

Cuando la llevaron a su presencia

fue preciso sostenerla, pues se negaba a estar parada la muy cómoda;

holgando en brazos de los otros y siempre tomando ventajas la

perfecta inútil. El cadí tuvo la condescendencia de preguntarle cómo

se llamaba. Sin prestarle atención, la altamente maléfica comenzó a

cuchichear con el Enemigo de la humanidad, su Dueño y Señor. Al

menos, eso dedujeron todos ante los extraños e indescifrables

suspiros, graznidos, ruidos y otras. Chismorreaba con sus gorgoteos,

sin duda para mantenerlo informado de las ultimas novedades en la

Tierra. Firme hasta el fin en sus herejías y blasfemias, aquella

poco temerosa del Cielo, cerda. Testaruda, en su desviación

contumaz. Pecadora, la obstinada sectaria. Inexpugnable, en su

atrevida desfachatez. Inconquistable, en su audaz desvergüenza de

vieja puta. Invencible, en su temeridad petulante y díscola.

Para dar lástima –sin sospechar

que el magistrado ya había sido advertido–, la ridícula y zalamera

vieja escupió sangre e hizo otras mil gitanerías delante del cadí a

los fines de seducirlo. Ingobernable, la cerril e insolente vieja.

Deseaba robar el tiempo de los otros mediante engaños, la falaz y

codiciosa anciana. El cadí comprendió finalmente, que aquella atroz

pésima, con sus gemidos, balbuceos, sangre y continuos desplomes, no

se proponía otra cosa que una maniobra parlamentaria de obstrucción.

En eso estaban cuando ella lanzó

por la boca una especie de palabras; pero todo muy amanerado. ¿Qué

habría querido decir con algo tan impreciso y equívoco, la ambigua

vieja? Desconfiaron de la cínica, procaz e impúdica. Triste

experiencia tenían con la descarada anciana. Desvergonzada la

geronta.

Por orden del cadí le fueron

pasados rodillos ardientes por el culo y espalda, como quien pinta.

Era cosa de ver cómo saltaba la vieja mentirosa, para llamar la

atención. Se le dijo que con pataletas e histerias no iba a

conmoverlos.

¿Por qué no hablaba en su

descargo, si se había cometido un error con ella? El cadí era un

hombre clemente, sensible y proclive a la piedad. No se habría

negado en modo alguno a escucharla.

Bien sabía la indigente, astuta y

escurridiza vieja, que ningún argumento que esgrimiese podría haber

justificado su malévolo acto carteril antiojo. Se negaba a

explayarse; rehusaba hablar, la silente vieja.

Era capaz de morirse,

exclusivamente para molestar y escapar a su castigo que, por otra

parte, aún no había sido determinado.

Entonces comenzaron a observase signos

de abdicación, por parte de la desfachatada vieja. Parecía desolada,

como a punto de entregarse, abrirse a ellos. El cadí, como es

natural, jamás quiso castigarla, sino sacar de su descarrío,

desviación y error, a la renunciante decrépita.

Se veía meditabunda y deprimida,

la desalentada geronta. Parecía que iba a hablar, apelando a la

clemencia siempre infinita de los magistrados.

Pero la expresión de astucia que

observaron en un recoveco del cachete que aún poseía, comprendieron

que había conseguido engañarlos otra vez y con una nueva insolencia.

Entonces decidieron que, por lo

menos, le transformarían las tibias en flautas. Descarnadas que

éstas –las extremidades– fueron, a la caminante vieja le cortaron

las piernas a la altura de las rodillas, porque todo lo situado

desde ese paralelo hacia abajo, molestaba para la construcción de

las mencionadas flautas. Luego se procedió a vaciarle el interior de

las referidas tibias con baquetas como las que se usan para limpiar

fusiles, y practicaron siete perforaciones sucesivas en cada una

para lograr las citadas máquinas de música. Dos flautistas

procedieron entonces a tocar sobre la instrumentada vieja.

Ante los gorgoteos con metrónomo

y diapasón de la musical vetusta –por alguna ignota razón se

asemejaban mucho a los de un agonizante, pero no era eso en lo

absoluto–, todos supusieron que ella pensaba emitir algo en su

descargo y se acercaron para escucharla, provistos de cuadernillos y

lápices de puntas filosas. El cadí, incluso, inclinó algo su regia

cabeza hacia la dicharachera anciana.

Escupió un poco más de sangre.

Otro gorgoteo, gemidos, y más sangre hasta completar un cuarto de

pinta. Nadie le reprochó esta nueva hazaña; todos lo tomaron como

algo muy natural; equivalía a la afinación de los instrumentos por

parte de una orquesta. Ahora vendría el concierto. Se le dio tiempo;

esperóse pacientemente. En vano. Estupefactos comprobaron que no

tenía la menor intención de explayarse, la necia, torpe y estólida y

portentosa vieja.

El egregio, sublime y altísimo

cadí, tomó aquel silencio como una rareza excéntrica. Extravagante,

la abulatada vieja.

Tomó la resolución de

sacarle un poco más de carne; hacer marchar al destierro a otra

parte de sus bienes corporales. Aquí se acabaría toda la farsa.

Terminarían para siempre las patrañas, jugarretas y triquiñuelas de

la tramposa vieja.

El verdugo oficial la

tomó para sí e hizo travesuras, efectuando –como buen metemático que

era– algunas permutaciones y reemplazosde ovarios y orejas; hasta

que el cadí, fastidiado, le dijo que cesase de importunar a la

disgustada vieja.

La aparatosa y

alharaquienta anciana estaba muy llamativa con toda la carne

levantada. Rumbosa, habiéndose hecho pis y caca encima aquella

cochina.

Deshonesta al mostrar sus huesos

para erotizarlos y que así se olvidaran del castigo. La muy obscena

vieja. Grosera y liviana, la descortés provecta.

Ya que la cartera que introdujo

al cadí en un ojo fue a causa del asiento, entonces le fabricaron un

trono de hierro calentado al rojo, para que desde allí pudiera

responder a la acusación. Medio reculaba desconfiada, la recelosa y

suspicaz vieja.

Cuando la sentaron en

el trono, ¡Ya, Alah!: recordó a la buena y briosa vieja de un

principio. Chochoa, la encanecida matriarca. Se retorció lujuriosa

la impúdica, como no queriendo perderse un un poco de aquella

pagana, druídica fiesta. Relajada, la sádica e inmoral licenciosa.

Burlona la incontinente, lúbrica y obscena sicalíptica. Una

tarquinada, la indecorosa disolución de la Luzbel vieja.

Y después se quedó

muy quieta. Quietísima.

El cadí sospechó algo tremendo.

Ordenó a sus discípulos que le tomaran el pulso, temiendo lo peor..

Hizo sátira de ellos con su

senectud inexpugnable y triunfante, la madura pimpolla. Sarcástica,

esta venenosa anciana, irónica, esa cáustica y mordaz vieja.

Punzante, aquella insurrecta sardónica. Rebelde y todavía amotinada,

la facciosa. Mediante sus estratagemas sigilosas, la tortuosa vieja

se les había ido transformando en alegoría. Una rareza la sin par

bribona. Persistente, esa malévola decrépita. Se moría, y con ellos

escaparía al castigo. Se sentían culpables; se reprochaban el haber

fallado por perezosa irresponsabilidad. No habían sabido tocarle la

tecla del dolor, a causa de una mezquina neurastenia, dejadez u

olvido. Se moría antes de tiempo a causa de un descuido indolente y

apático, por la inveterada desidia y la deliberada incuria. Se moría

sin haber sido torturada, ni sancionada, y ni siquiera reconvenida.

Se moría.

Y se murió nomás, la

desobediente vieja.

Cuando la

pira celestial incineró su último muerto –no bien cesó de funcionar

ese antiguo horno crematorio, perseguido de cerca por las vengadoras

sombras–,

el cadí fue a la mezquita. Oró la noche entera para que el Profeta

le perdonara su fracaso. Alah es Enorme. |