|

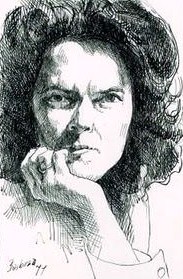

ANA MARÍA NAVALES |

ÍNDICE |

|

Tu

mano recoge de mi piel... Mi ventana se asoma... Y ahora, abundante de ensueños...

|

|

ANA MARÍA NAVALES |

ÍNDICE |

|

Tu

mano recoge de mi piel... Mi ventana se asoma... Y ahora, abundante de ensueños...

|

|

Tu

mano recoge de mi piel el tiempo, |

|

|

|

Y ahora,

abundante de ensueños y de

grises, |

espués de colgar el teléfono, el miedo me ha paralizado. Trato de recobrar la calma y la mirada salta, de lado aun otro de mi estudio, buscando protección entre mis cosas. Los libros, las fotografías, las flores sobre mi mesa, el tapiz de seda que cubre la pared, todos los muebles y objetos que han envejecido conmigo, parecen ahora fríos y distantes, como si nada de lo que me rodea me hubiera pertenecido nunca. De pronto, soy un huésped extraño en esta vieja torre del castillo que se alza esbelta y solemne, desafiando al mundo que queda fuera de sus límites. Un hermoso retiro para vivir en paz entre lo que uno ama, la vieja biblioteca, los perros los rifles de caza, el parque, los caballos, cuanto contribuye a que pase inadvertido, incluso para uno mismo, su voluntario encarcelamiento. El caos, el desorden, las grandes pasiones nacen más allá de estos muros de piedra, donde yo creía haber enterrado aquella locura irrepetible que, como un viento salvaje, estuvo a punto de arrasarlo todo. Nunca he vuelto a sentirme tan libre como entonces. Nunca he visto tanta vida delante de mí, ni siquiera durante la infancia, cuando corría a través de los bosques y trepaba a los árboles para esconderme de todos y gozar en secreto de estar viva. Creo que nunca he sido tan fuerte, ni cuando mandaba el ejército que formé con los atemorizados hijos de los granjeros, un juego sin duda más emocionante que el placer de entrar y salir de la armadura del vestíbulo, cargar sobre mi hombro el fusil de aire, adiestrarme en el manejo de la espada y el tiro con arco, o castigar la indisciplina de alguno de mis soldados azotando su espalda desnuda con ortigas. Después, durante algún tiempo, nadie quería venir a tomar el té conmigo y, en mis fiestas de cumpleaños en Long Barn, siempre había notables ausencias. Pero no importaba, yo podía pasar horas enteras jugando a las damas con el abuelo o leyendo Cyrano de Bergerac. Paseo nerviosa por esta habitación que encierra la mayoría de mis recuerdos personales, la piedra de las ruinas de Persépolis, los retratos de Virginia Woolf y las hermanas Bronte, un lazo de diamantes, las cartas de los desvaríos amorosos, mi diario, oculto bajo llave en un bolso de piel de Gladstone. Me pregunto de quién heredé esta mezcla de candor y crueldad, esta fuerza oscura que divide mi naturaleza en dos mitades opuestas e irreconciliables y que alternativamente salen a la luz o se sumergen en la oscuridad sin que yo sea capaz de gobernadas. Es como estar en posesión de dos vidas absolutamente distintas, ignorando cuál es el mecanismo que permite pasar de la una a la otra. No es extraño que yo haya despertado grandes admiraciones y odios intensos. He podido, con igual naturalidad, ser fría como el hielo o arder como la más vigorosa llama, vivir con Harold como en un paraíso o con Lushka bajo la más tiránica y pervertida pasión. De niña arrojaba los huevos de los nidos desde lo alto de un árbol, mataba los conejos recién nacidos lanzándolos al otro lado del muro de nuestro soleado, entrañable y romántico Long Barn, o tendía emboscadas a mis pequeños amigos de Knole y les tapaba la nariz y la boca para que se fueran ahogando poco a poco, aunque todos conseguían librarse de mi mordaza antes de morir asfixiados. Estos recuerdos, mientras en mi cabeza un gong llama Lushka, Lushka, Lushka, no disminuyen la angustia, el temor de una desgracia inevitable. Lushka. Aquel día, en Amiens, la hubiera matado, pero no dije una palabra, la besé, y salí a toda prisa hacia el aeropuerto. Un temple así debió de tener ese antepasado mío que tuvo que entregar a María Estuardo el auto de su sentencia de muerte, la víspera de su ejecución en Fotheringay. Cumplió su deber con tal delicadeza que la reina de Escocia le regaló el tríptico del altar ante el que había estado rezando los últimos momentos de su vida. Se conserva en la capilla de Knole, donde yo me casé con un vestido de oro y el velo de encaje irlandés que mi madre llevó en la coronación del zar. Pude ser una gran dama de la corte, bailar la mazurca y lucir rubíes de Ceylán, sentarme ante largas mesas de comedor cubiertas con manteles bordados en las que orgullosas orquídeas, entre candelabros barrocos, separan a comensales cuyos nombres aparecen con frecuencia en el Daily Mail. Una vida de esplendor y orden, un dorado aburrimiento en el que el único lujo prohibido es perder la cabeza. Pero yo debía vivir un cuento de hadas bien distinto, un delirio de amor, aquel glorioso desafío a toda norma, la más grande y arriesgada aventura en la sociedad de nuestro tiempo, tan desorbitadamente fiel a sus convencionalismos. Hasta entonces, ni los brutales juegos de mi infancia, ni aquella posesiva amistad de Rosamund, a la que adoraba a pesar de su escasa brillantez, y con la que viví una morbosa adolescencia de secretas intimidades, me habían conducido a la evidencia de mi doble personalidad, hombre o mujer, sin que yo fuera capaz de renunciar a ningún aspecto de mi naturaleza. Durante años fui una esposa inalterable e indulgente, una madre poco apegada a sus hijos, una mujer que ignoraba la violenta pasión que dormía en algún rincón profundo de su espíritu. Cuando tú llegaste a Knole, Lushka, Harold y yo éramos ya dos seres sin cuerpo. Es difícil que olvide ni uno solo de los momentos de aquella vida nueva, tú y yo, Lushka, fuera de la cual nada existía. Era el estallido de la libertad, un romanticismo salvaje, una pasión tan fuerte y peligrosa que hacía irreconocible el mundo. Todo había perdido las formas y costumbres que nos eran familiares.

Podría decir tu nombre, Lushka, y mi estudio, el castillo entero,

volvería a

Sí, aquel día la hubiera matado. Pero antes, cuántos paseos por los jardines de la tierra. Niza, Montecarlo, París, donde yo me vestí de hombre, como un desaliñado estudiante, para llevarte, Lushka, amor, a los bailes y pasear contigo del brazo por los bulevares. Nadie se volvió a miramos dos veces, no llamamos ni un instante la atención, tan real y verdadero era mi disfraz. En Londres fuimos más audaces y, desde Hyde Park Comer a Bond Street, caminamos como una pareja de enamorados, expuestas a cada paso a que alguna de nuestras amistades pudiera reconocemos. No teníamos miedo a nada, el escándalo era sólo una palabra. El mundo se había detenido y sólo sentíamos una gran excitación, una fuerza avasalladora, el inmenso deseo de avanzar juntas. En el campo, hablábamos toda la noche, y tú me parecías una criatura sobrenatural que me había invadido por completo. Yo sacaba a flote el lado seráfico y puro de mi personalidad, dispuesta a ser otra vez niña, a empezar a vivir de nuevo, embriagada de libertad, contigo, Lushka, para siempre. Éramos dos hogueras que arden juntas en el mismo hogar. Desde fuera las lechuzas nos miraban espantadas y su griterío era como el ruido del viento cargado de turbadores presagios. El miedo sigue, y la frase, aquel día la hubiera matado, y Lushka, golpeando dentro, y mi vieja soledad en esta torre, con mis libros, hoy que hasta los aquilones sobre las ventanas del castillo se han tambaleado. Y en el cuento de hadas apareció la bruja. Denys, tu matrimonio blanco, será como un hermano, dijiste, y el «vuela, vuela conmigo ahora», la huida, dos maridos que increíblemente corren tras sus esposas para que regresen a su lado. Escenas, lágrimas, amenazas de suicidio, todo tan teatral y melodramático, anunciando la hora final de la derrota. Han pasado veinte años de ausencia y de silencio y ni un minuto he dejado de llevarte conmigo, ni un instante tu fuego ha dejado de arder, inalterable y perenne, dentro de mí. Ahora la guerra y la muerte de Denys te han devuelto a tu país, pero no debiste llamar por teléfono, Lushka, no, no debiste ... Cuando te vi hacer el amor con Denys, aquel día en Amiens, te hubiera matado. Ya nada, absolutamente nada, podrá borrar jamás esa deslealtad. El miedo me paraliza, miedo a Lushka, cuyo poder sobre mí conozco bien. Aquello, una marea de amor que lo arrastraba todo, óyelo bien, fue una locura de la que nunca sería capaz de nuevo. Una cosa como ésa sucede sólo una vez y quema toda la capacidad para tal sentimiento. Y aunque el castillo sea una llama de amor viva, te lo ruego, no te acerques a su puerta. Si llegas al pie de mi torre, una jauría de perros saldrá a tu encuentro y con mi rifle de caza apuntaré certeramente a tu corazón. Ya, aquel día en Amiens, debí matarte. (Del libro Cuentos de Bloombsbury.) |