|

|

|

|

|

|

|

A la memoria de Max Aub, nacido extranjero pero que asumió enteramente nuestra peripecia.

Roque Sandoval y Figueiredo murió trajineado a manos del Santo Oficio. Los testigos oculares del tránsito, al igual que el torturado si bien de manera menos siniestra, pasaron con el tiempo a mejor vida. También los legajos de aquel areópago provinciano desaparecieron años después, expoliados cuando la francesada. No hay constancia, por tanto, del instante preciso en que el infeliz exhaló el último suspiro en un descuido de sus extorsionadores. Tampoco la hay de cuál de los múltiples ingenios mecánicos del Santo Tribunal fue el que concretamente quebró su resistencia.

El potro. En caso de dudas, era el potro el instrumento al que

atribuía la aprensión popular el protagonismo de la hazaña cruenta. Roque

Sandoval y Figueiredo, a efectos de sus deudos, murió en el potro de la

Inquisición una noche indeterminada del mes de julio del año 1789 de la

Era de Nuestro Señor. Como, en lo que a eventos históricos se r Reinaba en España a la sazón la Majestad del Rey Carlos, cuarto de este nombre y monarca a quien Dios guarde. Pontificaba de Inquisidor General don Agustín Rubio de Ceballos, caballero Gran Cruz de la Real Orden Española de Carlos III. Ildefonsa Castilla, mujer que fue del finado, quedó viuda a los treinta años de su sazón. Y, con ella, quedó también alentando en la espléndida y áspera España un niño al que en la pila bautismal, junto a las aguas de la gracia, se le había ungido con el patronímico paterno: Roque Sandoval Castillo, infante de trece años en el trance de su acceso a la orfandad. |

|

Las preguntas _ingenuas_ del cuitado permanecieron mucho tiempo sin respuesta. Pero, al fin, un día supo. Supo lo que supo, pues nadie fue capaz de darle cabal cuenta de qué linaje de desvarío había sido el de su padre. Fue el anciano y sabio conductor espiritual de sus años mozos quien proclamó clausurado aquel expediente de interrogaciones. Su progenitor, le dijo, estaba ya en el redil de los justos, purgados sus nefandos pecados (era de suponer) por una agonía en la que a buen seguro no había dejado de reconciliarse con su Creador. Podía descansar el niño tranquilo: su padre, aunque eliminado in córpore, estaba a salvo y gozando de las sublimidades de la visión beatífica. Terminadas eran ya para él las miserias, propias tan sólo de este bajo mundo. A olvidar aquella mala obsesión y a pensar en otras cosas, por tanto.

El transcurso del tiempo permitió a Roque averiguar máscircunstancias que se le habían venido hurtando. Y fue la principal (al

menos, la que más le turbó) que el padre de su padre, don Roque Sandoval

de la Hinestrosa, había perecido en un oscuro auto de fe celebrado en

1742, en el que, transfigurado su cuerpo en pavesas, su alma inmortal

acompañara _¿hacia las alturas?_ a los últimos rescoldos hispánicos del

molinosismo. Estaba claro que de casta le venía al galgo. Su abuelo, con

el aditamento no casual de dos hermanos (esto es, cuantos Sandoval de la Hinestrosa existían), había enrojecido con luces desprendidas de sus sebos

la pétrea solidez de la Plaza Mayor de alguna ciudad castellana. Reinaba entonces en España la Majestad de Felipe Quinto. Oficiaba de Inquisidor General don Manuel Isidro Manrique de Lara, obispo que fuera de Jaén, arzobispo de Santiago, Consejero de Estado. Suerte había tenido su buen padre, le comentaron al informarle de cuanto antecede. Muerte por muerte, no cabían dudas de las desventajas del brasero con respecto al potro. No había que darle vueltas: las cosas iban progresando en el país. Con las noticias verbales referentes al suplicio de su abuelo, tuvo acceso Roque a un raro testimonio documental que le fue facilitado con el máximo sigilo por un allegado a la familia. Se trataba de una página en octavo, viejísima y descarnada por sus cuatro bordes, desprendida probablemente de algún volumen perteneciente al Tribunal. En ella, un tal Andrés Bernáldez, que se autodenominaba cura de Los Palacios, había labrado con su cálamo estas celestiales palabras: “Sólo digo que pues el fuego está encendido, que quemará hasta que halle cabo al saco de la leña que sería necesario arder, hasta que sean desgastados y muertos todos los que judaizaron, que no quede ninguno, y aún sus hijos, los que eran de veinte años arriba, y si fueran todos de la misma lepra, aunque tuviesen menos”. La existencia vegetativa del niño Roque, amén de los inquietantes hallazgos referentes a su genealogía, no tuvo especiales sobresaltos, que así de descuidada es la grey juvenil. Cierto que rapaces de su misma edad y de otras muy diversas le arrojaban cantos a la cabeza cada dos por tres. Cierto, igualmente, que el epíteto que más usualmente llegaba a sus oídos era el de perro hereje. Pero a estos incidentes, peccata minuta para quien ya entendía de crepitar de hogueras, puso fin Ildefonsa con un meditado traslado a la Corte. Roque Sandoval, en el anonimato del gran poblachón manchego, medró recio y despejado, se hizo púber, se hizo adulto, y a los veintiséis años de vida era un mozarrón en la plenitud de sus fuerzas. |

|

Puede parecer anómalo que en el progreso de esta narración se le haya dejado muchacho y se le retome convertido ya en varón a las puertas de la madurez. ¿Por qué se mencionan aquí precisamente sus veintiséis años? La razón es sencilla. Fue a esa edad cuando nuestro hombre llevó a cabo el primer acto descollante de su vida pública. Corría el año de 1808, y el día dos de su mes de mayo, rodeado de conciudadanos tan soliviantados como él, Roque Sandoval cortó las ligaduras de los corceles que habían de arrastrar los carruajes en que miembros de la real familia eran forzados a partir para Bayona de Francia. Reinaba en España a la sazón... ¿Quién reinaba en España? Porque el obeso caballero que de España sabía salido como Rey (para nunca regresar) había transmitido la corona a la tenebrosidad que era su hijo Fernando, quien sí que regresó. Porque éste, usando de la nación como si de un moquero se tratara, había hecho dejación de la soberanía a Napoleón Bonaparte. Porque el guerrero corso había trasladado el regalo de Fernando, la vieja y seca Iberia, a su hermano José. ¿Quién reinaba en España? Formalmente, nadie. El pueblo, no obstante, se aprestaba a luchar por ella, sordo rumor culebreante en millones de cabezas anónimas. Veintiséis años contaba Roque Sandoval. Veintiséis años de existencia eran los suyos y un día llevaba de casado, pues fue la víspera de estos sucesos cuando se vinculó de por vida a Urbana Cuesta, bordadora de fino y fina hembra ella misma. Cumplida la proeza de dificultar la regia diáspora, tras haber combatido a puñetazos y dentelladas contra mamelucos y granaderos, recogido con sus propias manos el cuerpo ya inanimado de Manolita Malasaña, Roque y Urbana, unidos en el comienzo de una adversidad que para ellos no había de tener límites, bajo las estrellas del dos de mayo salieron de Madrid guardados en la bodega de un galerón de trajinantes que tornaban al adormecimiento de su Valdepeñas natal.

Allí, en un rincón cualquiera de la plaza, perdida, alelada, desolada, Urbana Cuesta contemplaba cómo el perfil de quien fuera su marido colgaba de una soga. Acurrucado junto a ella, Roque Sandoval Cuesta ni veía ni entendía. Aquel horror reflejado en sus ojos no era para sus seis años ninguna coherencia encajable en el germen incipiente de sus entendederas, aunque sollozaba sin frenos ni disimulos, pues por lo que captaba del gentío en torno el espectáculo era para llorar. No otra cosa hacía su madre desde varios días antes. Vivir, parecía ser, era llorar, como algo más tarde pensó Larra que era en España la faena de escribir. Roque Sandoval Cuesta, aquel niño, era el hijo del ahorcado. Roque Sandoval Cuesta fue siempre, para los más, el hijo del ahorcado. Sólo su madre conocía la verdad entera: que su padre, como era notorio, había muerto en el patíbulo; que su abuelo había sido desgarrado en el potro; que su bisabuelo se había consumido entre las llamas de la hoguera. De antecedentes más remotos, del desmochado tronco del árbol, nadie guardaba ya memoria. |

|

No sólo en la contemplación temprana de la muerte sin sentido; en todos los acontecimientos de su ciclo vital resultó precoz el hijo del ahorcado. Diligente fue en el aprendizaje de las primeras letras, y en el de las segundas. Pronto hombreó. Prestamente poseyó ideas propias, tomó partido. Conocida por él Rosa Pineda, vehemente fue en su enamoramiento, raudo matrimonió con ella sin haber cumplido ninguno de ambos los dieciocho, dos hijos simultáneos, en vez de uno, fue la inmediata consecuencia de esta coyunda. A los veinte años se alistó voluntario en las huestes liberales destinadas a levante. No había alcanzado aún su mayoría de edad civil cuando en 1837 murió fusilado por tropas de Cabrera a las puertas de Burjasot. Testigo de la ejecución fue un cronista aterrado que, años más tarde, relataría su muerte con claroscuros propios de alguna antiquísima tragedia.

|

|

En algún lugar del lejano Madrid quedaban dos mujeres enlutadas, y la simiente. Roque y Urbano Sandoval, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de ejecutados. Pese al cura de Los Palacios, pese al rey Fernando, pese a la infamia exterminadora de tantos profetas transidos por su verdad, dos vidas incipientes volvían a abrirse a la relatividad de las verdades. Dos existencias iniciadas para la Historia en 1836. Roque Sandoval Pineda, mi bisabuelo, y su hermano Urbano, son ahora esos dos lienzos del fondo oscuro de la sala. El Vicente López es Urbano, que enriqueció antes de marcharse a Inglaterra. El otro retrato, el firmado por Benjumea, es de mi bisabuelo. Debió ser costeado por su hermano, pues él siempre careció de medios. Se le ve peor trajeado, con una dignidad indumentaria que parece un poco traída por los pelos.

Roque Sandoval, en realidad, es algo tan repetido en mi memoria que no parece ser nadie en concreto, sino un viento que atraviesa los tiempos. Roque Sandoval es como un árbol esbelto, como un álamo bien enraizado en el suelo. El último esqueje, el brote tierno, por ahora, es Roque, mi hijo. Las ramas caudales de que yo procedo fueron ellos, mi abuelo y mi padre. “Muertos en el campo de Arévalo en julio de 1936 por heridas sufridas en hechos de guerra”, reza aquel apunte del Registro Civil. Muertos a consecuencia de hechos de guerra. Como en el epitafio que escribió la burocracia a García Lorca. (Premiado con el Primer premio de Cuentos “Villa de Avilés” – 1980) PULSA AQUÍ PARA LEER RELATOS SOBRE HECHOS O PERSONAJES HISTÓRICOS |

|

Homenaje a César Vallejo, nuestro hermano, y a las Brigadas Internacionales.

De

modo que ya estás enterado, Stanislaw Noskowski hijo, pienso por una parte

que no quisiera marcharme jamás, tú ya lo sabes, pero no me queda más

remedio que regresar, Stanislaw, es mucho lo que allí hay que hacer aunque

ni se me ocurre de momento cómo hay que llevarlo a cabo. Mañana quisiera

dar contigo un último paseo por la humedad del Vístula, empapar de aquella

suavidad verde y gris la materia dura de mis huesos mesetarios bruñidos al

sol, y luego hemos de ir tú y yo de nuevo al bosque de Kampinos, a Palmiry,

a detenernos junto a aquel pequeño montón concreto de tierra polaca

apelmazada y tensa ya de treinta y muchos años en la que bajo un cielo

apretado de nubes yace su recuerdo, una sombra que nunca desde aquel día

se me descompone en la memoria, este rostro sereno de la fotografía que me

has dado acartonada ya, rígida, porque el tiempo es substancia que lo

reseca todo menos los entresijos vivos de la memoria. Te diría que la

fotografía que me has dado se la hizo tu padre allí, en algún lugar no

lejano del perfil inalcanzable de Gandesa, sus facciones son las mismas

que durante cuarenta años se han bañado en los pozos de mis retinas desde

aquel instante

|

|

|

|

Te

aseguro que vine en cuanto pude, Stanislaw Noskowski hijo, pero verdad es

que tardé en poder hacerlo porque primero hubo nuestra guerra y luego la

vuestra como si todo mi cimiento hubiera de ser una estela tallada a fuego

de hombres matando a hombres, y sucedió después de aquellas sangres

inacabables que yo ya había dejado de ser mozo y también a mi manera

individual luchaba con uñas y sin piedad, ahora para |

|

Vine al fin a Varsovia, Stanislaw, y quise iniciar mis pesquisas sin más

demora, no sabía por dónde comenzar, así que de momento recorrí la ciudad

para orientarme y olfatear la clase de mundo a que había venido a parar;

y, desde luego, el ghetto,

|

|

Resulta que eres un español, y más aún, un señor bien instalado en esa

roca firme que es la riqueza, y que estás en Varsovia en la madurez de tu

edad sumergido en la experiencia más insólita de tu vida, buscando a un

hombre del que no sabes ni si existe ni cómo pudo llamarse si es que por

desventura ha muerto, y todo porque un día ese hombre te salvó cuando tú

te arrojaste al río, habías visto minutos antes morir

Y ante mí, en teatro de gestos, en clave de palabras penosamente traducidas, en una película que frase a frase se va forjando en mis adentros, comienzan a desarrollarse fragmentos de la saga inacabable, cada vez más de la de todos, cada vez menos de mi capítulo propio y minúsculo, contemplo y oigo un torrente de humanidad que va brotando evocado por los recuerdos de unos y otros, capto al vuelo del caudal sonoro cómo un nombre se repite acá y allá desgajado cual isla de oro del contexto líquido de jotas y de eses y de kas y de uves que sorbo con todos los sentidos de mi sed para con el hilo de esas puntadas someras ir tratando de componer un recitado a la medida de mi comprensión, S_ta_nis_law Nos_kows_ki voy oyendo ahora y luego como relieve que se destaca con perfiles netos del friso de palabras y océanos de palabras que me envuelven, ahora habla aquél, ahora gesticulan éste y éste embriagados de verbo, integran entre todos una coral en la que de manera pausada pero rotunda va emergiendo con singularidad propia la voz del desconocido ausente, la estatura de quien fue un hombre va dibujándose sobre el contrapunto un tanto confuso de períodos y párrafos encontrados, Stanislaw Noskowski, voy vislumbrando como a ráfagas, como a brochazos de luz, escenas descoyuntadas de lo que pudo ser la existencia de un ser humano que conforme transcurren los minutos va tomando cuerpo rasgo a rasgo, color a color, pasión a pasión, sabemos que él salvó a un niño en el Ebro comprendo dicen en un fogonazo de intuición, jotas, eses silbadas, uves, inflexiones orales formadas en el discurrir de vidas imposibles de reproducir que cuentan de batallas y de sangres y de persecuciones y de cárceles y de penalidades sin límite y de matanzas y de torturas y de ese sin fin de calamidades que unos hombres han sabido siempre desatar para tormento de otros hombres a lo largo de la humana epopeya, y estoy seguro de oír hablar de algo llamado Palmiry, y se repiten una y otra vez el son y el eco de la palabra Pawiak, y se entretejen los vocablos sin luz en torno a una reiteración que suena como Powazki, hablan todos, todos saben, todos conocen, todos ellos vivieron, todos compartieron, Stanislaw Noskowski, yo polaco, es así como a lo largo de mi encuentro con aquella hoguera testimonial va emergiendo a mi conciencia una cabal biografía de hombre que más tarde me hubiste de completar con los detalles que sólo tú, su hijo, pudiste conocer, cuando me hablaste en largas veladas de aquella entrega a todos de un corazón que siempre latió ancho y que desde sus inicios, como el de tantos que fueron sus compañeros, estuvo abocado a morir de universo. |

|

Resulta entonces que un varón con canas prematuras para los cincuenta de su edad, rostro aún terso y bien acicaladas facciones, una cierta prestancia urbana cultivada en el ejercicio del lujo y en corrección voluntaria de fallas constitutivas ancestrales, yo, ciudadano español cumplidamente integrado en estratos confortables de mi país, durante tardes prolongadas en flujo de conversación hasta el parpadeo final de las estrellas he estado escuchando de tu boca la serie interminable y apasionada de los porqué, de los cómo, de los de qué manera, esto y lo otro, los fines y los medios, ilusiones y realidades asumidas por los millones de tús que vosotros sois; pareja de individuos un tanto descabalada, tú y yo, a la luz milimetrada de las convenciones que en mi tierra rigen, Stanislaw, mi indumentaria impecable y mis modales recortados en contraste con la indiferencia espontánea de tu jersey artesano y el vuelo imprevisible de tus razones, tu garganta abierta al aire allí donde me constriñe a mí el ornamento de mi corbata, y todo esto aposentados ambos en un apartamento perdido en esa geometría novísima que es Varsovia, dos sillones, una mesa, láminas en las paredes y escasos enseres más, tu ámbito escueto. Ya nos hemos conocido, Stanislaw, ya he hallado en ti el reflejo vivo de quien, desaparecido hace años y años, durante tanto tiempo ha mantenido en mí un rescoldo secreto de esa llama de luz que es la solidaridad entre los nacidos, ya te he contado entrecortadamente en qué circunstancias de mi existencia me alcanzó, a mí, tan insignificante y lejano, un destello de tu padre; cómo un día aciago me golpeó el antebrazo negro de un cielo que se desplomaba y fue tu padre, Stanislaw Noskowski, un polaco extraño en mi tierra, quien lanzándose al río salvó mi vida para la esterilidad falsa que después he construido con ella, pompa de viento vacío y humo, y te he contado la desesperación de aquel niño de diez años que fui yo cuando un mal día le arrollaron de un solo golpe todos los jinetes de la crueldad humana, y cómo un aliento que aún resuena tibio en mi corazón, el único, fue la mirada de sus ojos, fue el tacto de aquella mano que rozó mi piel en un intento de comunicarme ese no sé qué, acaso sea eso la ternura, que tonifica y consuela, que ayuda a vivir la infelicidad, fue tu padre, Stanislaw, y te he dicho, con expresiones torpes que no traducen lo hondo de mi sensación, cómo desde entonces su imagen borrosa ha sido para mí estrella que algún día había de buscar a la desesperada para tratar de encontrar el sentido de la razón y de la sinrazón, de cuanto he ignorado a lo largo de este vacío que me sabe ya a infinito; y tú, despaciosamente como el caso requería, me has relatado lo que fue su vida, su impulso siempre derramado hacia lo plural, la España que él sufrió como llaga abierta, su pasión prolongada, su muerte, me has contado sus hechos cuando alevosamente os vísteis invadidos a poco de tú nacer, sus gestas en aquella insurrección en que el pueblo prendió aquí su fósforo cautivo, su agonía en la pesadilla atroz de la prisión de Pawiak, cómo ya deshecho fue fusilado en Palmiry; bajo los árboles hermanos del bosque de Kampinos, allí donde ahora duermen sus restos fatigados, en el lugar de reposo en que espera su sombra apercibida. Donde nos aguarda a todos y por siempre su semilla fértil saturada de mundo.

(Premiado con “Hucha de Plata” en su XIII Concurso de Cuentos por la Confederación Española de Cajas de Ahorros – 1979)

PULSA AQUÍ PARA LEER RELATOS AMBIENTADOS EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA |

|

A Andrés Vázquez de Sola.

|

|

Y me sumí en el empeño de escribir sin sosiego. Se sentía, en los estremecimientos de su actuación recoleta cómo fuerza capaz de establecer los limites y las leyes de aprisionar esencias volátiles en las infinitas vasijas de las formas. Era el Escritor un germen de energía rebosante en su cuerpo desmedrado, semilla de luz fecundándose misma en la oscuridad de noche aún no desvelada. Folios planos y continuos y vacíos, todo el ámbito hueco de lo que había de ser futuro, iban quedando repletos con los de aquella mi escritura mínima llamada a desarrollarse y a florecer por el espacio sin medida que sus criaturas llamarían los siglos de los siglos..

Sin sosiego, ya ha quedado

indicado, pero con método riguroso, fue redactando aquello cuya invención

le mantuvo en actividad, febril durante seis jornadas que fueron otras

tantas eternidades, de acuerdo todo el Libro con los requerimientos de un

plan cuajado de exigencias. Hubo de recomponer antes qué nada los

fundamentos estructurales de un escenario válido, pues estaba lo increado

desordenado y cóncavo y señoreaban las tinieblas la faz del abismo,

alentando sobre tanto caos el espíritu del Autor, indeciso acaso, sí, pero

con intuición certera como ese fulgor que es un pez de plata nadando entre

aguas. Describió, con las E hice luego una expansión de la materia ya por mi constituida, apartando las aguas de arriba de las de abajo. No podía concebir su artificio de luz sin la virtualidad de un cielo por encima de aquella superficie extensa que había de servir como basamento para cuanto viniese a continuación. Y pensó, luego, que las aguas que estaban debajo de los cielos debían hermanarse en única gran masa líquida, delimitándose, de este modo, el cielo incorpóreo por un lado, como origen de todo tipo de posibles sublimaciones, y bajo él, rotunda, la vastedad esencial de las tierras secas. Soporte era ya aquello apto para muy importantes sustentos; arbitré el recurso perfeccionista, no obstante, de enmascarar la dureza de las tierras con hierba verde, hierbas y plantas que diesen simientes, árboles de frutos que proporcionasen frutos, y fue esto lo que hizo página tras página con singular deleite. Describió la tierra fecunda y el árbol umbrío, dones nutricios ambos, y humanizadores, que, con la aparente gratuidad de la flor, reclamaban ya junto a sí formas más complejas de vida. Y pensó en la jornada siguiente (arañando siempre en la carne de mis propias ideas irrepetibles): pondré lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar al día de la noche, y para enmarcar las estaciones, y para que resulte posible a mis criaturas esa falacia (irreprimible que ha de ser en ellas) del cómputo arbitrario de horas y años —vana pretensión de asir un tiempo infinito indesgajable en su eternidad—. Forjó, pues, dos grandes hogueras bien visibles: la mayor, el sol, para que su destello triunfase en el día, y la subordinada, la luna pálida, para espejear en la noche rodeada de su corte de estrellas. El paisaje (pues todo lo anterior era sólo paisaje, estricta disponibilidad inerte) ya estaba escrito y comenzando a poblarse de formas y dimensiones y colores; brotaron a continuación, en pliegos numerosos, descripciones de reptiles de ánima viviente y de aves que sobrevolaban la tierra en la abierta expansión de los cielos, y de cuantos cuerpos vivos andaban arrastrándose según su género y de cuantos seres poseían alas según su especie, fructificándose, multiplicándose, gozando la tierra y los aires y los mares. E invirtió en todas estas labores preliminares cinco jornadas de pasión y de angustias fabuladoras, pues me iba aproximando a la parte sustantiva de mi figuración y todo debía quedar bien dispuesto para cuando, ya de inmediato, el hilo narrativo requiriese el advenimiento de los protagonistas. |

|

Llegado a la sazón conceptual de

estas anticipaciones fue cuando el Escritor, avezado ya sin embargo en la

ideación de prodigios y novedades, mostró indicios (a la vigila —«Fructificad y multiplicad, y henchid los reinos que os son otorgados, y sojuzgadlos, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la corteza de la tierra». Y añadió el Escritor, vertido siempre a la intención (al auroral desvalimiento) de aquellas nuevas criaturas brotadas como trasunto de su propia naturaleza: — aquí que os he dado toda la hierba que da simientes y que está sobre la faz de la superficie sólida, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simientes; ello os ha de ser para comer. Y a toda bestia de los campos, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, savia verde en abundancia les será concedida para nutrirse»—, Y, entonces, sólo entonces, repasé en el azogue de mi memoria el reflujo de cuanto hasta el momento llevaba relatado, y he aquí que mi visión era apreciable y buena en gran manera, y grata a mis intenciones. Tuvo lugar aquel instante de reflexión en la mañana y la tarde de la sexta jornada de sus trabajos. Transcurrió tiempo (pues estaba ya el corazón del tiempo puesto en marcha); pasó un tiempo, y contempló luego el Escritor, al fin espectador y no artífice, cómo el azul se ahogaba en tinieblas ante la progresiva arribada de una noche nueva, crepúsculo éste inaugural para sus ojos recién abiertos a la propia obra (cantata la noche de fulgor de luna —ecos de su luna, independiente ahora de él, y distante— y contrapunto de estrellas en fuga hacia lo hondo del infinito). Música hueca y sin voz que, como lluvia de sensaciones, dibujaba multitudes de ondas concéntricas al caer las gotas en las aguas de su espíritu maravillado; pues hombre era ya también él en el sobrecogimiento del misterio. Y permaneció despierta su sensibilidad ante el milagro de la noche, y conoció el estupor de lo inaprehensible, y el vértigo de lo eterno increado, y la limitación, y el ansia, y las formas todas del hambre y de la sed, descubrió el artista el sentimiento en aquella vigilia primera compartida por él con los demás humanos (des nudos como estaban, y abiertos a lo por venir). Y cuando, cuajada en vibraciones la aurora y tornado a la retina el clamor luminoso del día se encontró, sin haberlo ni siquiera recordado, instalado —y vivo— en el centro de lo que él mismo había atinado a crear, pensó que las fosforescencias de su cerebro no le reflejaban la realidad, que aquel deslumbramiento de su comprensión era excesivo, y que, en conclusión, sólo un Dios podía estar en el origen de aventura como la que él había soñado vivir. De todos modos, y por si acaso no había traición en lo que le mostraban sus sentidos, se apresuró a añadir aquel Dios a su obra inconclusa antes de que el eco de la intuición se fuese extinguiendo en él. Hay otra versión más popular de esta última fase, y consiste la tal en que el Autor descansó el séptimo día. Podría también aceptarse esta vulgarización de los hechos, ciertamente, pero a condición, por supuesto, de que se entienda por descansar lo que, parece ser, realmente ocurrió: que, satisfecho de sí mismo, consideró el escritor terminada la obra y dejó libres a sus personajes para que navegaran y viviera por sí solos en el mundo que a ellos había otorgado; libres, y poderosos, y dueños por completo de sus propios destinos. PULSA AQUÍ PARA LEER RELATOS RELACIONADOS CON EL ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO |

|

A mi hija Hildegart.

Es

llegado luego el momento de partir, y venido es tal

instante no porque norma alguna del establecimiento así lo determine, ni

debido a precepto de los sagrados cánones, sino porque, habiendo de ser

cumplido de todas formas el trámite, no cosa mejor que esa cabe hacer a

esta hora vacía de las cinco de la tarde en que, finiquita ya la siesta,

desembotada la cabeza y calmadas las ansias todas de una naturaleza

tendente a deshacerse en sopores tras el almuerzo, grato ha de resultar,

y provechoso tanto para el cuerpo como para el espíritu, caminar el

cuarto escaso de legua que según aseveran dista el hospital del campo

santo. Las luces de los cielos, ahora, comienzan a arrepentirse de su

anterior ebriedad de cumplida primavera, e incluso diríase, en justicia

de buen catador de celajes y flujos de intemperies, que es éste el

minuto de sazón de la jornada, aquél en el que se da una mayor pureza en

el aire granado y en el que cabe gustar un plus de galanura en el

trenzado jubiloso de las golondrinas que se anticipan de esta guisa

—serenas, sabias de rumbos— al presentimiento de esa merma de vitalidad

que para ellas, y para todo cuanto alienta y vegeta, ha de ser la noche.

De modo que, percibido en un movimiento del ánimo lo que así relatado

puede parecer reflexión, el capellán se reviste del escueto ornamento

que prescriben las reglas de su orden para el sepelio de difuntos

impecunes acogidos a la caridad, y con economía de gestos indica al mozo

aquello que con anterioridad ha sido reseñado (en el mero comienzo de

estas líneas) y que el otro no ignoraba: que llegado es ya el momento de

partir. Los dos saben a dónde, e incluso lo sabe el viejo macho de las

repetidas caminatas al que va ensogado el desmedrado ataúd. Para el

corralón en que se estrella el sendero, tapias y cipreses —y silencio,

si silencio no fuese también el vasto universo en torno— del camposanto.

Y es por el portalón trasero del edificio por donde surgen a un exterior

de sol los componentes de la mínima comitiva que ha de dar tierra a los

restos de aquel infortunado fallecido de penas de soledad la víspera en

su hora sexta, a los despojos legados a los vivos por la muerte de un

ser que, a excepción de la sola circunstancia de su no |

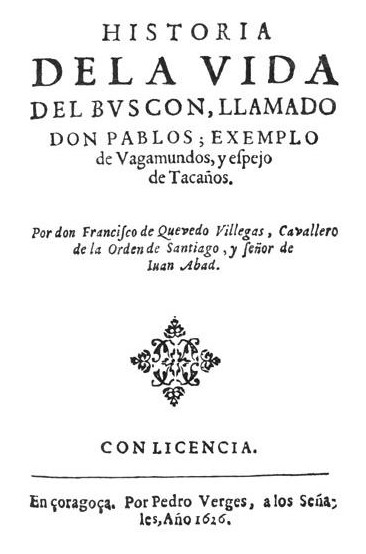

Se

descubre el desconocido al paso de la fúnebre cabalgada, descendido el

ala de su chambergo hasta el polvo de la madre tie rra —recuerda que todo

es polvo, y todo a él ha de tornar—, se santigua, recibe la bendición del

sacerdote que libera con tal gesto su desconcierto ante la aparición allí

de quien parece ser personaje de corte, y todos, los recién venidos y

quienes aguardaban, penetran en un recinto hecho al reposo y cuya calma se

diluye en la paz suprema de los campos tendidos al sol. Desatan los

servidores las sogas que sujetan el ataúd, lo descienden al borde de la

fosa, apresta el capellán su mejor

compostura y un bisbiseo de latines, suenan palabras y el nombre de Pablos

perdido entre susurros nacidos de su boca, contempla absorto don Francisco

de Quevedo la entrega del cuerpo humilde a la tierra, la desaparición tras

la tierra de lo que en vida fue un hombre (una voz, miradas, receptáculo

de sensaciones, barro acaso enamorado), oye don Francisco de Quevedo cómo

llueve tierra sobre las maderas dé la mortaja a punto de comenzar a

desintegrarse, medita don Francisco de Quevedo sobre el sino cruel de los

humanos, de todos, que según ley dictada por un designio superior han de

extinguirse sin que contra el trance quepan defensas. Descansa allí, bajo

el montón de tierra que hiere su sensibilidad, y ciega su vista, un hombre

que fue nadie y que fue Pablos, un hombre sin historia, un ser —un fue— al

que el mundo, en este presente inerme que es cuanto le queda, puede ya

comenzar a olvidar. Escapa un inicio de humedad de sus ojos nublados, se

emociona ante la nada el caballero, y piensa y decide don Francisco de

Quevedo ofrecer a aquel hombre vacío y sin contornos, Pablos, el homenaje

de una biografía, de una peripecia, de una vida plena acaso por él jamás

vivida, y es así como, justo a su muerte, nace a la inmortalidad un hombre

nuevo encarnado en los despojos del antiguo, aquel hombre a quien los

papeles, para un siempre que nunca ha de tener fin, llamarán El Buscón. rra —recuerda que todo

es polvo, y todo a él ha de tornar—, se santigua, recibe la bendición del

sacerdote que libera con tal gesto su desconcierto ante la aparición allí

de quien parece ser personaje de corte, y todos, los recién venidos y

quienes aguardaban, penetran en un recinto hecho al reposo y cuya calma se

diluye en la paz suprema de los campos tendidos al sol. Desatan los

servidores las sogas que sujetan el ataúd, lo descienden al borde de la

fosa, apresta el capellán su mejor

compostura y un bisbiseo de latines, suenan palabras y el nombre de Pablos

perdido entre susurros nacidos de su boca, contempla absorto don Francisco

de Quevedo la entrega del cuerpo humilde a la tierra, la desaparición tras

la tierra de lo que en vida fue un hombre (una voz, miradas, receptáculo

de sensaciones, barro acaso enamorado), oye don Francisco de Quevedo cómo

llueve tierra sobre las maderas dé la mortaja a punto de comenzar a

desintegrarse, medita don Francisco de Quevedo sobre el sino cruel de los

humanos, de todos, que según ley dictada por un designio superior han de

extinguirse sin que contra el trance quepan defensas. Descansa allí, bajo

el montón de tierra que hiere su sensibilidad, y ciega su vista, un hombre

que fue nadie y que fue Pablos, un hombre sin historia, un ser —un fue— al

que el mundo, en este presente inerme que es cuanto le queda, puede ya

comenzar a olvidar. Escapa un inicio de humedad de sus ojos nublados, se

emociona ante la nada el caballero, y piensa y decide don Francisco de

Quevedo ofrecer a aquel hombre vacío y sin contornos, Pablos, el homenaje

de una biografía, de una peripecia, de una vida plena acaso por él jamás

vivida, y es así como, justo a su muerte, nace a la inmortalidad un hombre

nuevo encarnado en los despojos del antiguo, aquel hombre a quien los

papeles, para un siempre que nunca ha de tener fin, llamarán El Buscón.PULSA AQUÍ PARA LEER EL PRIMER LIBRO DEL BUSCÓN |