|

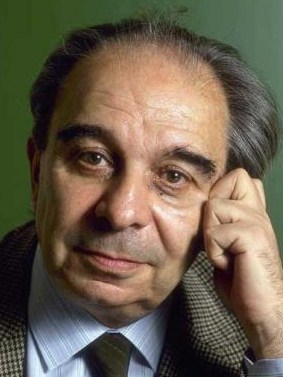

JUAN GARCÍA HORTELANO |

|

|

RELATOS El último amor

POEMAS El cuerpo manda |

|

JUAN GARCÍA HORTELANO |

|

|

RELATOS El último amor

POEMAS El cuerpo manda |

|

Apareció, súbita y lentamente, entre las dos hileras de acacias de la acera, la cabeza baja y el bolso al final de la larga correa, en un golpeteo rítmico contra el zapato izquierdo. Al descubrirlo, rígido en la fachada, sobresaltado aún por la aparición de ella, se detuvo, cruzó la reguera y volvió a detenerse, ahora frente a él. _Estás muy solo, guapo _dijo, con un intento de sonrisa_. ¿Te apetece un ratito de compañía? _Vete . ·Pero ella había comenzado a llorar (por sus ovarios que en un par de semanas, según el del Seguro, le dolerían ya) y, en vez de alejarse, apoyó un hombro en el muro de ladrillos rojos y piedra blanca. Tragaba los sollozos, se secaba los lacrimales con la punta de un dedo envuelto en un pañuelo, había dejado resbalar el bolso, que quedó sobre la acera. _Te vas a venir conmigo, ¿verdad? Sólo tengo treinta años, guapo. ¿No te gusto? Hoy llevo un día malo, un día cabrón. Perdona; me cabrea hablar mal. _Márchate. _Tengo educación, no creas. Hasta hace cinco años trabajaba en una oficina. Y ahora trabajo en el cine. Cuando me avisan del sindicato, dejo de hacer la carrera. ¡Hala, ya no lloro! Dispensa, majo. Yo, por lo de hoy, me ves así, hecha un pingajo. Pero soy una chica alegre. _Lárgate, malaputa. _Oye ... , ¿qué dices? En el mismo tono, sin despegar de la fachada las manos (sudorosas desde la mañana, cuando había colgado el teléfono), repitió rasposamente: _Estás estorbando, malaputa. Con las rodillas juntas flexionó las piernas y enganchó el bolso por la curva tensa de la correa. Le miró, casi sonriente. _Tú no serás de la bofia ... Y, nada más decirlo, vio el jeep, bajo las acacias, junto al bordillo, no lejos del quiosco cuadrado (donde ella algunas tardes compraba rubio con filtro, que perjudica menos a los pulmones), frente a los apagados escaparates de las mantequerías. (Y ahora lo llevaba _así es la vida_ entre las piernas, donde aquella misma mañana creía llevar sólo el amor, el placer y el oficio). Los dos pilotos rojos de situación iluminaban el metal de la carrocería. _Arrea fuera de aquí. _No. Tú no eres bofión. Tienes cara de esponja, cara de no haber conocido a tu padre, cara de llevar cuernos. El sudor le caía de arruga en arruga hasta el entrecejo, le humedecía los párpados, velaba sus ojos imantados contra el jeep. La mujer se sentó en el alcorque del árbol más próximo a él. _Te conviene abandonar, zorra. Se había quitado los zapatos, que colocaba en la acera, y cruzó los pies para apoyar únicamente una media en la tierra eca. Después se rascó, bajo la chaqueta de hilo azul marino, una clavícula. Le recordó un escarabajo aplastado en la pared y oyó como una tos o una arcada. _¿Te estás riendo? _preguntó, puesto que no era perceptible más que un ronco silbido_. ¿Qué, que me estás ya viendo con la cabeza como una bola de billar? Guapo, tú no eres bofión. Tú a mí no me metes en el reformatorio. Y si lo eres, mejor. De pronto, a mí, esta noche, lo que son las cosas, todo me importa un carajo. Si eres poli, te adelanto que me llamo Águeda, Águeda Quintanar, la Nelly, de treinta y cuatro años, soltera como mi madre y con un cáncer en el chichi más extendido que el vicio. A mí, esta noche ni tú, ni nadie, me prohíbe nada, porque soy libre y porque me gusta este barrio a mí y la calle es de todos, de los libres y de los esclavos. Ahora que lo pienso, lo que a ti te pasa es que te busca la bofia. ¡Anda y echa a correr, chico! El grito le acalambró las piernas, obligándole a separarlas de la fachada. Acumuló contra el paladar sus reservas de saliva y escupió. Sonriendo, las manos en el bolso que mantenía sobre los muslos, Águeda vio aplastarse el escupitajo a unos centímetros de su falda roja, que le resaltaba las caderas y hacía silbar a los hombres. _Señorito de casa, ni a un perro se le hace eso. Te quema la bilis, ¿eh? Así no vas a echarme. Sonó un zumbido y se desentendió de la mujer. (Transmitirían que todavía nada. Que sí, que él seguía esperando también _como había prometido_, convenientemente apartado.) Se relajó contra la blanca piedra polvorienta. Águeda observaba el jeep. Tres árboles más allá, un hombre fumaba en el quicio de un portal.

Entre los automóviles aparcados, las sombras desiguales y esquinadas de las farolas de neón azuloso, Águeda entrevió a un guardia, y seguidamente a otro con la mano sobre la funda de la pistola, en un gesto descarado (como ella solía colocarse, cuando reñía). Águeda giró la cabeza; él había despegado las manos de la fachada, pero no los hombros, la espalda, ni los talones. En aquella dirección, un poco más lejos, la glorieta se quedaba en la soledad iluminada, en el siseo 'deslizante de algún automóvil. _¿Vais a coger a un asesino? Yo, al principio, les preguntaba si habían matado alguna vez. Y, tú, lo que es el veneno y el postín, casi todos contestaban que sí, que habían matado de ésta o de la otra manera. Hasta que un día me aburrí y dejé de preguntarles. De fulanos sé más que vosotros. Tú no eres bofia. Y si lo eres, peor para ti. Y para el asesino. Y para la desgraciada que lo parió, tonta de ella, y que no se hubiese dejado preñar. ¿A ti te gusta vivir? __en la acera de enfrente, como un agua removida, se desplazaron unas sombras_. A mí no hay cosa que más me caliente. Levantarme tarde, salir a comer al campo un día de sol con un tío que acabas de conocer y que, por eso, puedes pensar que es menos cerdo que los conocidos. Que el tío te habla de lo bien que conduce él, de lo mal que conducen los demás, de que a él no le engañan, de que él ha nacido listo y eso se nace y no se hace. Y luego, hincharte de espárragos, de chuletas de cordero, de fresas con nata, de vino tinto, hasta quedarte amodorrada y boba, que ni sientes los sobeos que el mamón se está cobrando. A la vuelta es lo peor, porque atardece, y en el campo el atardecer tiene su aquel de tristeza. Y, encima, el choto de él ya ha desfogado y para en la carretera y se te pone a hablar de la mujer y de los niños, y tira de la cartera y aquí tienes, éstos son, ésta, la más pequeña, es la pequeña; ésta es una cuñada y éste un amigo, y me tienes que dejar el teléfono, porque me gustas, y el día que pueda te llamo y hacemos igual que hoy, que verás qué bien te va conmigo, chata, o muñeca, o cielito, o cachonda, y qué regalitos te va a hacer tu amiguito, o tu amor, o tu macho. Madre, qué asco ... , parece que todo se ha acabado. Pero de golpetón me pongo contenta, porque me he acordado que, en llegando, me cambio de traje, me meto unas medias caladas, me como un bocadillo y al cabaret, a beber, a golfear, a acostarse de madrugada más frita que un peón de albañil, pero con dos o tres billetes. La vida es más buena que nada de lo que ha inventado Dios. A ti no te gusta vivir. Yo os distingo a los comeansias, que me enseñó a no fiarme de vosotros mi Felipe, el tío más alegre que he conocido. Tenía a su madre vendiendo tabaco en una boca del metro. Pues él, como unas castañuelas. Y la vieja era jorobada, chepuda. Mi Felipe me preñó. ¿Quieres saber lo que hice? _Márchate. _Digo yo si esto del cáncer en la almeja me vendrá de aquello o de la putería. Tenías que saber lo que es la miseria, guapo. Más limpios llevarías los zapatos y más planchados los pantalones. Yo empecé con esto de la vida tarde, a los veinticinco años. Después de mi Felipe, el más serio fue Ricardo. Se llamaba así, Ricardo, y era lo que más me gustaba de él. Formal, trabajador de nada, con más respetos en el coco que un banquero, oficinista. Yo, que me olí lo que me aguardaba, me tiré de cabeza al fango, como decía un cura que nos dio ejercicios: A chupar fango, pero no sopa de sobre todos los días. Oye, guapo, deja de hacer la estatua. Yo, aquí donde me tienes, esta noche te hacía feliz. A mí esta noche el aire me entra como whisky, me entona más que el whisky. Te convido a una botella. Déjate de trincar al asesino ése o al ladrón o a lo que sea. ¿Qué ha hecho el infeliz que estáis esperando? La voz sonó fatigada: _Anda, mujer, vete. Es mejor. _Pero y tú ¿por qué sigues ahí, cavilando con el culo contra la pared? Chica, me decía a mí un amigo, para los tristes se han inventado las penas y las amarguras, y para los demás, la buena vida. Mira que si es verdad ... , mira que si la diño antes de los cuarenta. Total, en plena juventud _rebuscó en el bolso durante unos segundos y lo cerró_. Me vaya casa. Anda y que te zurzan. Por lo menos, me he dado el gustazo de estar entre vosotros, bofiones, sin que me jorobéis. Pobrecillo el que estáis esperando ... Claro que también algo habrá hecho. Pobrecilla yo, que ayer mismo pensaba irme a Benidorm el sábado y, ya me ves hoy, que si lo tengo extendido o menos extendido. ¿Cómo te llamas? _Te estás buscando un jaleo. _Di un nombre cualquiera. _Te van a dar un disgusto. _Estás de temblores. _Tu madre ... _La tuya ... Muerto de canguelo, y eso que tienes a los polis de tu parte. Y, por fin, llegó el muchacho (cuando la palabrería de Águeda le había hecho recordar aquel domingo en el campo, comiendo tortilla y chorizo, todos juntos, el muchacho también, quizá la última vez que habían estado todos reunidos). Águeda se levantó de un salto y huyó unos pasos, descalza por la acera. Pero él únicamente había saltado hacia la acacia y desde detrás del tronco miraba, como si embebiese la calle entera, la calzada y las casas fronteras. Con una calma fingida, Águeda regresó al alcorque, se calzó y recuperó su bolso. Se le ocurrió, riéndose, acariciarle una mano. Él permaneció inmóvil. _Hielas como un témpano. Y, encima, sudando. Pero, tú, ¿es que va en serio la cosa? Calló, porque, siguiendo la mirada de él, vio cruzar al muchacho la calzada hacia el portal de la maceta de madera. El jeep se movió y se encendieron sus faros. El muchacho se detuvo un instante, antes de cambiar en una línea oblicua la dirección de su marcha. Sin correr. _Es ése, ¿verdad? La calle se llenó de guardias, de hombres veloces, del ruido del motor del jeep, enfilando bruscamente el morro hacia el portal de la maceta. _Pero son más _dijo Águeda_. Son más y están en esa casa. Retrocedió, apoyó la frente en la piedra blanca de la fachada y esperó, decidida a no mirar. Oyó gritos, unas palabras atroces. Se puso a pensar en su cáncer para sujetar el miedo. Y apretó los párpados, húmedos de sudor. Pasaba el tiempo, demasiado denso, insoportablemente comprimido por el silencio. Luego (era un alivio escuchado) chirriaron las puertas del coche celular. _¿Y ésa? _¿Quién? _dijo él. _¡Ah!, ya ... _dijo la otra voz. _Una buscona. _Pues que lo paséis bien. Estáte contento, hombre. Es lo mejor que podía suceder. Tarde o temprano, es lo que tenía que suceder. Tú, ahora ya, estáte tranquilo. Hasta otra. Águeda se mordió las manos. Se alejaban los coches. Sintió un par de dedos de él en la espalda y se volvió hablando. _Mira, guapo _decía_, que yo no te he hecho nada; que yo venía de los bulevares sin meterme con nadie. Me importa un pimiento todo, ¿sabes? Yo no tengo ideas de ninguna clase. Y no vaya contar esto, te lo juro. Que a mí sólo me importo yo. Él, antes, frunció los labios en una circunferencia. Viscoso y caliente, el salivazo le alcanzó la nariz y un ojo. _Vete _gimió Águeda. Y se alejó hacia la glorieta, limpiándose con el pañuelo, mientras él (probablemente) volvió a apoyarse en la fachada. PULSA AQUÍ PARA LEER RELATOS SOBRE PROSTITUTAS |

|

El último amor Que haya acabado marchándose, ahora que, por fin, se ha ido y quiero confiar, con toda mi alma, que jamás volverá, ¿arregla mucho las cosas? Aunque ya me he encargado yo de que no olvidase ni uno de sus pañuelos, parece al mismo tiempo como si no hubiese desaparecido completamente. Y es que, al recuperar todo su normalidad, nada va a ser igual que antes, la normalidad nos la ha dejado infectada, apestando a terror, la casa plagada de semillas de malos sueños. Ganas me vienen de arrancar los cables del teléfono, del timbre, hasta de abandonar la casa, incluso la ciudad, por si vuelve. Ellos, desde luego, ya conocen mi propósito de salir volando escaleras abajo, en bata, con los rulos en la cabeza, desnuda si regresa estando yo en el baño, dispuesta a no ceder así me hinchen a bofetadas, me amenace con el divorcio o me encierren en un asilo de viejas. No es un capricho, ni siquiera una opinión; es el miedo, que no me permitiría ni echarme un abrigo por los hombros, antes de escapar disparada. Benedetto sabe, además, que sería la definitiva entre él y yo. Pero se ha marchado. Después de fregar, barrer, restregar, lavar, pulir, hasta purgar diría yo, con tanto ahínco como repugnancia, voy a dejar abierta la ventana de su habitación dos días y dos noches. Benedetto se reía hace un rato, mirando cómo me afanaba, resudada, a la velocidad del vértigo, rabiosa, y luego ha repetido, aliviado él también, que nunca, nunca, que jamás le tendremos otra vez de huésped. Y entonces he pegado el estallido. _Mira, escucha, ¡escúchame bien! _le he gritado; tirando el mango de la aspiradora y yéndome hacia su sonrisa_, que no se te salga de los sesos. Ahora me tendrías que comprar la máquina de coser, un aparador nuevo, una batería entera de cocina, tres vestidos, me tendrías que llevar dos semanas a la playa, al teatro todas las noches, y, que se te quede bien metido en los sesos, y no me pagarías ni un céntimo por todo lo que he padecido. ¡Así me estés regalando trastos durante diez años y haciéndome pamemas_, maldita sea yo! _Cálmate _me ha dicho, tranquilo, pero sin reír ya y, antes de irse, ha repetido que no sucederá más_. No prepares cena, que esta noche te llevo a cenar a una buena taberna y luego buscamos un cine. _¡Ahórrate el cine y la taberna! Lo que yo quiero es volver a ser una persona. Me besó la frente, temblones los labios, porque, sea fingida o no su calma, avergonzado está, no hay duda; le ha ido brotando la vergüenza en los últimos días conforme crecía mi miedo, que yo comprendo que, al final, debía resultar tan insoportable aguantarme que se atrevió a pensar que alguna consideración merecía su propia mujer. Esta mañana, cuando aparecí en el cuarto de estar y vi la maleta y el estuche del violín, cerrados, junto al balcón, en el momento preciso en que, como un empujón de felicidad, tuve la intuición de que se marchaba, lo primero que se me ocurrió es que Benedetto, por fin afectado por mi desazón, había hablado con los de arriba y que los jefes habían decidido que me lo quitaban de casa. Y no... No, no, se ha marchado por lo que sea, pero, en cualquier caso, porque él lo ha decidido libremente. Mientras me voy calmando, estoy más convencida de que ni Benedetto tuvo valor para hablar con nadie, ni que él habría aceptado, de no convenirle, que los de arriba le ordenasen la mudanza. Pero si él no considera a nadie por encima ... ¿A quién va a respetar como superior un tipo que se sabe temido por toda la organización? ¿A quién, mirando el asunto desde otro sitio, le podía influir, sin excluir a Benedetto, la desesperación de una mujer que ni siquiera es hermana, sino la esposa de un miserable y viejo hermano? Insignificante mujer, pensarían, bien cogida estás, sírvele de patrona y no gruñas demasiado. Alegre nunca me sentí, ni al principio, cuando aún ignoraba todo. El piso admite una persona más _ese hijo que no hemos tenido_, el trabajo no me asusta y que él resultó ordenado, de poco comer y nada melindroso. Pero desde que pasó la puerta de la calle, me sentí incómoda. No más incómoda que con cualquier otro de los cientos, extranjeros o del país, que Benedetto habrá traído en nuestros veinte años de matrimonio, pero sí molesta, porque ni tengo veinte años yo y me interesa lo que una basura esa montaña de cenizas de la organización. La vida me hizo para ser la mujer de un hombre como Benedetto, nunca le he pedido más a la vida, salvo que Benedetto _algo en contra había de tener, como se suele decir_ sigue siendo hermano y se morirá siéndolo, aunque no quede otro a quien llamárselo, por mucho que la realidad le demuestre su error, el fracaso, ese olor a polvo, a rancio, que desprenden todos ellos. Menos él. Él pasó la puerta, atravesó el recibidor, en el cuarto de estar se detuvo junto al balcón, siguió un rato con la maleta y el estuche en cada mano y ya, a la luz, se veía que era distinto, aunque tuviese el pelo cortado a cepillo como los hermanos antiguos, a pesar de sus manazas de trabajador que hace años que no trabaja. _¿Cómo te llamas? _me preguntó. _Stefania _respondió, por mí, Benedetto. _Yo saldré poco, de manera que me tendrás todo el día rodando por las habitaciones. _A ella no le importa _se apresuró a decir Benedetto, como si las palabras del otro y el tono en que las pronunció hubiesen significado una disculpa, un deseo de no molestar o una simple muestra de buena educación. Las dos primeras semanas no pisó la calle. Leía periódicos, dibujaba edificios de fachadas con mucho adorno, que después rompía en pedacitos iguales, miraba por el balcón; durante lacena y la sobremesa charlaba con Benedetto, no dejaba él de charlar, a borbotones, a tal velocidad y tan sin escoger las palabras que pasaba a hablar el idioma de su tierra sin apercibirse, ni tampoco Benedetto, prueba de lo alelado que le dejaban los discursos del otro. Recuerdos de la guerra y de la de España, . de huidas, de enfrentamientos, de explosivos y remedios y estratagemas. Apenas les oía _le oía_ y, acabando de secar la vajilla me acostaba y en la oscuridad de la alcoba esperaba a que terminase el runrún de su voz, a que Benedetto entrase, risueño y fatigado, alucinado por las historias del hermano. No quería preguntar, pero eran ya muchos días, ninguno de los anteriores había durado tanto. _Él por ahora no está de paso, ¿entiendes? _ No, no entiendo. Puede que ni tú mismo lo entiendas, averigua cuándo se va. Sólo eso. _Entre nosotros no se usan marrullerías _dijo, y se dio vuelta en la cama. Una mañana, después de esas dos semanas o dos semanas y media, al entrar con la bandeja del desayuno, le encontré con la gabardina puesta. Me dijo que no desayunaba, que quizá luego, cuando volviese. A la hora más o menos estaba de regreso y desayunó entonces, con apetito, hablador sobre todo. A mí, porque le habrían advertido o simplemente. porque soy mujer, nunca me mencionaba la organización, en realidad casi no me hablaba. Pero aquella mañana no dejó de parlotear de las calles, del sol, de las gentes, como si fuese yo la enclaustrada y tuviese que descubrirme el mundo. No me fijé en más.

Tampoco creo que se ocultase de mí. Guardaba una reserva natural, una costumbre de silencio, de silencio profesional, claro está, pero nada le importaba que yo supiese y, no siendo tonto, esperaría que tarde o temprano yo, que le arreglaba el dormitorio, que me pasaba el día con él a solas en la casa, tenía que terminar por descubrirlo, aun siendo tonta como soy. ¿Por qué abrochaba uno de los botones de la gabardina en un ojal que no le correspondía, de tal manera que le quedaba raro, aunque no escandalosamente? ¿Por qué, cuando esa equivocación le obligaba a llevar siempre la mano izquierda en el bolsillo, pero no como si sujetase algo bajo la gabardina? Además de no ocultarse, más tarde lo comprendí, estaba a la espera de que yo supiese, seguramente pensó que yo era tarda de entendimiento, que necesitaba mucho tiempo y evidencias a puñados, no cabe duda que alguna vez debió de sentirse impaciente. Mi cabeza funcionó a su modo, un poco de claridad, penumbra otra vez o tinieblas, incluso ciega a plena luz. El día que supe también él supo que yo había acabado de adivinar. Hasta tuvo un detalle zafio, algo no para ratificar o comprobar que yo conocía ya su secreto _le bastó mantenerme la mirada_, sino como intentando precipitar los acontecimientos. _Deja de guisar y ven _le seguí al cuarto de estar_. Toma, lee _me ordenó, tendiéndome el periódico sobre la mesa. _Yo misma lo he comprado. _Lo ponen ya en primera página, ¿te fijaste? _preguntó, en parte burlándose de su bravuconería, en parte por establecer una complicidad, que yo entonces no supe medir. _No cante victoria. Cualquier mañana sale también en la primera página su fotografía. Se carcajeo , ondeando el diario, contento, pero como misterioso. Por eso, ahora, mientras se ventila la peste que ha dejado en el dormitorio pequeño, estoy segura de que aquella zafiedad fue un escape de su impaciencia, de su ansia por que yo me enterase. Con Benedetto fingía ignorancia y seguí fingiéndola, cuando una noche ya no resistí más y, tras esperar a que él cerrase la puerta de su habitación, procuré decírselo sosegadamente, sin ponerme gritona, ni llorosa. _Pero ¿no te has dormido todavía? _No. Tienes que saber _hablar quedo me facilitaba la serenidad_ que yo ya lo sé. _Olvida, Stefania. Son cosas que no te atañen. _Sí me atañen. Nos atañen a los dos. _Te aseguro que no hay peligro. _Mentira, Benedetto. No consiento que, además, me mientas. Y óyeme atentamente. Hoy, cuando ha salido sin desayunar, porque también he comprendido que ha de ser mejor, en caso de que te lo agujereen, que te agujereen vacío el estómago, registré su dormitorio. He visto el estuche del arma, los compartimentos forrados para las piezas, los racimos de balas, los botes de grasa, los paños con los que la limpia, esas bolsas de papel, en el armario, rebosantes de billetes. _Aquí nunca le han detenido, apenas le conocen. Te aseguro, Stefania, que el riesgo es mínimo. _Mentira, Benedetto. Tú y yo somos su tapadera. Lo diría, si le cogen ... _No. _ ... vivo. _ Nosotros, los desposeídos, sólo nos tenemos a nosotros. _ Ni por vuestra causa, que jamás fue la mía, ni por ninguna causa, quiero levantarme temblando por si me rechaza el desayuno, por si saldrá o se quedará, y yo sin saber si quedarme o ir al mercado, sin atreverme a asomar la jeta a la escalera, ni a hablar con las vecinas, hasta preocupada por verle regresar, porque sería peor que no volviese. No lo sufro, entérate. _Sí _dijo, y ya no pudo dormir esa noche, incapaz de oponer una palabra a las mías. Algo conseguí, pues Benedetto acortó las sobremesas; alegaba, en cuando yo terminaba en la cocina, que debía madrugar para el trabajo. Nos metíamos en nuestro dormitorio y le dejaba con las ganas de seguir conversando, de que un papanatas, le escuchase sus machadas, sus teorías, su verborrea de preso solitario. Yo quería creer, en medio de tanta impotencia y tanta amargura, que de aquella manera le acorralaba, le obligaba a irse. Claro que era sólo una sensación y muy fugaz. Me agarraba a cualquier eventualidad, a fantasías, que él ni sospechaba, empecé a pasar las tardes en la cocina o en nuestra alcoba, a no contestar sus preguntas, a rehuir hasta su saludo. Sobre todo, a escapar a la calle las mañanas en que él ayunaba. Nada más cerrarse la puerta, casi tras sus pasos _y, medio loca, incluso pensé seguirle para verle actuar_ escapaba a ninguna parte, a quedarrne en un parque, delante de un escaparate, en una iglesia, asfixiada de miedo, enferma, mientras liquidaba la fechoría en uno u otro barrio, toda la ciudad era buena para él, hasta que volvía a casa y me lo encontraba sentado ante el desayuno, que con sus propias manos había recalentado. Malgasté horas maquinando que le echaba raticida a su comida y, al atardecer de esos días, escapaba a comprar los periódicos, con la insensata ilusión de que traerían en primera página la imagen de su cuerpo sobre una acera. Luego, me quedaba agotada, entristecida, incapaz de explicarme por qué le odiaba, como si me estuviese acostumbrando. ¿Qué podían afectarle mis silencios, mi displicencia, los alimentos mal condimentados, la ropa sucia, esas pequeñas venganzas, la mayoría de las veces sólo imaginadas? No, él no necesitaba un ama de casa, una sirvienta hacendosa, o prescindía sin subrayarlo de las comodidades. Pero, al mismo tiempo, ¿corno podía yo haber supuesto, con mis años a cuestas, con mi rostro que ha recogido y conservado los surcos de las privaciones, con este cuerpo de largos huesos que ha descarnado la rutina? Y no habría sido difícil suponerlo, a poco que hubiese reflexionado en que él no salía sino para asaltar y para huir. Bueno, pues ni la más mínima suspicacia, ni siquiera esa mínima precaución de asegurar el pestillo del cuarto de baño. Abrió como si hubiese derribado la puerta. Naturalmente, en un segundo comprendí. Y, aunque estaba ya derrotada, le esquivé, huí por el pasillo, chorreante, facilitándoselo, y también luché, hasta que él quiso usar su fuerza. Mucho después regresé al cuarto de baño, a donde le había oído ir desde la alcoba; la alimaña de él ni había cerrado el grifo de la ducha, que seguía lloviendo igual que cuando había entrado a asaltarme a mí también. Benedetto es un hombre sencillo, un simple obrero, y logré no contárselo, porque a la humillación de saber habría unido la cobardía de consentirlo sin expulsarlo de casa. Es más, a partir de aquel día, después de recoger la cocina, volví a retirarme en silencio, dejándole repetir incansablemente, testarudamente, frases que.a Benedetto le sonaban siempre nuevas. Lo intentó en otras ocasiones, no ha dejado de perseguirme para decirlo con claridad, incluso una tarde consiguió sujetar mis muñecas y rasgarme la blusa; otras veces me obligaba a que le escuchase unos discursos razonadores, sensatos, lo más hiriente y corrompido que nunca escuché. Llegaba, tratando de prostituirme o debilitarme, a decir verdad. Sin embargo, de poco le podía valer, porque en mi interior yo ni siquiera me escuchaba a mí misma, dentro de mí no se trataba de aceptar o rechazar, yo era sólo una enorme fuerza que decía no, sin decir nada, un muro de piedra mojada para sus manos, una náusea. Se ha marchado. Pero ¿se ha marchado? Sé que ni el aire ni el tiempo limpiarán esta casa por completo. Me despertaré sobresaltada cualquier noche; a la sola idea de que la mañana siguiente él tendrá la gabardina mal abrochada, mi piel se llenará de sudor; temblaré al entrar en una habitación vacía, rehuyendo un acoso, que embrujó el camino de mi cansado cuerpo hacia la vejez. Quizá _ahora es razonable la ilusión_ un día, al desplegar el periódico, llegue a ver la foto de su cadáver. |

|

Torpe tahúr de alborotadas manos, el corazón baraja las pasiones. Ha sentido ganar, perder veranos. Ni siquiera apostó, jugó ilusiones. Bruja de pensamientos hospicianos, la frente cataloga reflexiones. Creyó abolir inviernos y gusanos. El frío agusanó sus pretensiones. Pensamiento, serpiente comedida, y corazón, escoba que te barre, uno con otro, y de ti mismo, chulo. De frente a corazón pasa la vida y pase del tapete al aquelarre, agotando las témporas y el culo.

|

|

I

Que

nunca vuelva a estar donde no estuve

II

Me

olvidarán deprisa y no me importa |