|

|

|

|

-Cuentos, trabalenguas y adivinanzas de la tradición oral española (con Antonio Martínez Menchén) |

|

El relato popular como instrumento pedagógico. En un hermoso estudio, Las muchedumbres solitarias, Riesman ha estudiado el papel de narradores de historias como agentes de socialización. El sociólogo americano demuestra cómo en el cuadro de lo que él denomina la sociedad tradicional el narrador de cuentos ocupa un papel destacado en la transmisión de los valores que sustenta este tipo de sociedad. Vladimir Propp también ha explicado detenidamente en Las raíces históricas del cuento el papel iniciático del relato: en las sociedades cazadoras se sometía al joven a una serie de ceremonias para iniciarle en los secretos de la caza, de la vida y de la muerte. Durante estas ceremonias se contaban relatos dramatizados que seguían los mismos pasos del neófito y servían como explicación y modelo de conducta. El mito y el cuento servirían para la explicación del rito, si bien el cuento fue liberándose poco a poco del rito y adquiriendo una vida oral independiente y, con ello, una mayor riqueza literaria. Pero si el cuento maravilloso es un importante agente pedagógico en sociedades cazadoras o de economía predominantemente agraria, el problema que se plantea es si en una sociedad como la actual puede ofrecer alguna posibilidad educativa. La primera contradicción que se podría señalar es en la forma en que se dan los relatos. La forma tradicional de narración oral ha sido sustituida por la narración dramatizada y recogida en formato electrónico. Saliendo al paso de esta primera objeción, conviene recordar que el cuento ha ido cambiando sus formas de transmisión en distintas sociedades sin perder por ello sus virtudes, de la misma manera que no las han perdido las obras medievales al trasladarse del pergamino a la obra impresa. Hoy aún recordamos la vieja escena de la madre o la abuela sentada junto al amplio hogar campesino y narrando una historia de encantamientos a los pequeños acompañada por el crepitar de las llamas y el ulular del viento en la chimenea. Sin embargo, el ambiente sería muy distinto cuando el relato maravilloso servía para la iniciación de los jóvenes en las sociedades cazadoras. Allí los jóvenes eran apartados de la comunidad para pasar un tiempo en el bosque sometidos a todo tipo de pruebas, entre las que se incluían las torturas físicas y la simulación de la muerte del iniciado.  En

la representación dramatizada del relato, sin duda debía de

intervenir el neófito representando distintos papeles e integrando,

de hecho, los episodios del relato en su propia historia. En

la representación dramatizada del relato, sin duda debía de

intervenir el neófito representando distintos papeles e integrando,

de hecho, los episodios del relato en su propia historia.Así pues, el que las formas de transmisión sean diferentes entre unas sociedades y otras significa sólo que hemos adaptado los medios de transmisión a las peculiaridades de nuestra sociedad. Considérese, además, que ello ocurre con casi todas las manifestaciones artísticas y literarias, y que seguimos gozando con las pinturas rupestres o con las obras atribuidas a Homero aun cuando nuestro contacto con estas obras sea muy distinto al de aquellos para quienes unas y otras fueron originariamente concebidas. Ahora bien, el que el niño se sienta más cerca del medio por el que se transmiten estos relatos (con sus correspondientes efectos especiales y de dramatización en unos códigos auditivos que le resultan muy familiares) no anula la posibilidad de recrear el cuento en otras condiciones. Tanto a partir de las grabaciones como de los guiones que se incluyen en este libro, la profesora y los padres hallarán nn material adecuado para «contar historias al amor de la lumbre». Porque el cuento que se transmite de viva voz es algo más que una mera sucesión de hechos más o menos extraordinarios. Es una fonética específica, unos determinados giros idiomáticos que tienden a estereotiparse de acuerdo con cada unidad de procedencia; unas unidades suprasegmentales que, en último término, hacen referencia directa al mundo afectivo del narrador y de los oyentes, y, desde luego, un segundo lenguaje mímico que completa el hablado y que determina que, no ya el cuento en sí, sino el cuento contado por una determinada persona, que pertenece a un determinado círculo cultural y ocupa un determinado rol en la unidad familiar de la que también forma parte el auditorio, constituya una experiencia única y, a la vez, socializadora. De ahí que, en la necesaria colaboración entre padres y profesores que se plantea en estos niveles educativos, unos y otros deban recrear las historias en sus ámbitos respectivos, contarlas atendiendo a la introducción de estos giros y peculiaridades a los que hacíamos referencia para contribuir al pleno desarrollo de la personalidad. No se trata, en suma, de sustituir las relaciones afectivas entre el narrador y sus oyentes, sino de facilitarlas, para lo cual se ofrecen no sólo unos materiales idóneos, sino un conjunto de sugerencias didácticas que permiten la utilización en el aula y en el hogar de cuentos, trabalenguas y adivinanzas. Y esto en base a unos valores psicopedagógicos constatados en muchos siglos de existencia de estos géneros de transmisión oral, que hoy vienen avalados por la opinión de expertos en distintos campos. Porque si bien el relato o el mito pueden utilizarse pedagógicamente en distintas etapas escolares, estas grabaciones han sido pensadas fundamentalmente para niños entre tres y ocho años. Estamos, pues, en la etapa que Piaget denomina egocéntrica, en la cual juega un papel primordial la función simbólica del pensamiento, función que encuentra en el juego simbólico del niño su más cabal expresión. Ahora bien, una buena parte de los mecanismos de esta función simbólica se encuentra también en los cuentos tradicionales y, muy especialmente, en los cuentos maravillosos. Desde el valor del nombre a la lógica de la contigüidad, son múltiples las posibles analogías que se haIlan entre el proceso de simbolización del relato de encantamiento y del pensamiento infantil. De ahí que el niño se encuentre dentro de un determinado orden mental que le resulta propio y familiar, y que le sirve para ir desarrollando su propio mundo de una forma natural, en la ruta hacia una etapa ulterior que, con frecuencia, acelera excesivamente el forzado ritmo de socialización impuesto por la escuela. Como se señala en el currículo de Educación Infantil, la función de adaptación y socialización adquiere un significado especial: «El niño debe aprender a convivir en un entorno distinto hasta el que le ha acogido hasta el momento (el familiar), y a relacionarse de forma diversa a como lo ha hecho hasta ahora. La necesidad de compartir personas significativas, juguetes, espacios, etc., así como la separación de la casa y los padres, se presenta en el Centro como algo inherente a su propia estructura y funcionamiento, y como exigencias que resultan novedosas». Por otra parte, son también múltiples las relaciones que guarda el lenguaje egocéntrico con las fórmulas repetitivas, rimadas, ritualistas, que contienen una buena parte de los géneros de transmisión oral (pensemos, por ejemplo, en los cuentos acumulativos, en los trabalenguas, en las adivinanzas). El cuento maravilloso es también un rico estímulo para nuestra fantasía. Entre los factores que determinan el desarrollo de la fantasía, y con independencia de la identificación e imitación de los modelos familiares, se ha constatado la importancia primordial de los relatos y del intercambio que los pequeños oyentes pueden hacer de los mismos. Cada vez se tiende a dar más importancia a la fantasía como un elemento de interiorización progresiva de respuesta a un planteamiento lógico. Hartmann observa que la fantasía puede damos un mayor conocimiento de nuestros procesos psíquicos y, por ello mismo, aumentar nuestros poderes de captación del mundo exterior. En definitiva, la capacidad de fantasear no supone ese peligro para la inteligencia que suponían nuestros antiguos dómines, sino un importante medio para el desarrollo de la misma y, como indica Bettelheim, para liberarnos de nuestros fantasmas. El cuento popular _y especialmente el relato maravilloso_ tiene una estructura rígida que constituye todo un sistema lógico. En su conocido estudio titulado Morfología del cuento Vladimir Propp dice que el cuento de encantamiento viene definido por presentar una estructura propia, determinada por la aparición de un número restringido de funciones que se presentan ordenadas de acuerdo con unos esquemas rígidos. Propp define la función como la «acción de un personaje desde el punto de vista de la intriga», y precisa a continuación que «los elementos constantes, permanentes del cuento, son las funciones de los personajes, sean cuales fueren estos personajes y sea cual sea la manera en que cumplen esas funciones. Las funciones son las partes constitutivas fundamentales del cuento». Dada la estrecha relación que el cuento de encantamiento guarda con el mito _según ya hemos indicado, muchos investigadores sostienen que el cuento es tan sólo un mito que ha perdido su función ritual y ha enriquecido su función narrativa_ no es de extrañar que el análisis del mito por parte de Lévi-Strauss guarde una gran semejanza con el realizado por Propp del cuento maravilloso, asignándole el papel fundamental de estructuración que Propp otorga a las funciones a grandes unidades significativas que hay que buscar a nivel de frase, llamada mitemas por Lévi-Strauss. Pues bien, Lévi-Strauss sostiene que estos mitemas se estructuran conformando unos haces de relaciones que presentan una relación simbólica y lógica. y recalca la aparición de una lógica en el mito que opera por medio de oposiciones binarias, y que coincide con las primeras manifestaciones del simbolismo. Funciones y mitemas vienen, pues, a coincidir, y permiten estructurar el cuento en una serie de unidades sintagmáticas que se mueven a base de oposiciones binarias, estableciendo superaciones sintéticas entre los elementos antitéticos. Esta clase de relatos está determinada por una estructura lógica muy rígida, estructura que jugará un papel muy importante en el desarrollo intelectual del niño, al proporcionarle unos esquemas de pensamiento válidos, con independencia de los significados que estos esquemas impliquen. Más aún: además de los valores que el cuento maravilloso presenta desde el punto de vista del conocimiento infantil, es en el desarrollo de la personalidad donde el relato popular resulta más enriquecedor. A partir de los estudios psicoanalíticos, y especialmente de los trabajos de Bruno Bettelheim, el valor del relato maravilloso para el desarrollo de la personalidad del niño se nos presenta como algo incuestionable. En .primer lugar, como señala Bettelheim, los cuentos de hadas permiten que el niño supere sus propias fantasías. En cuanto que el esquema va de un principio real a un final real, con todo un intermedio fantástico, le enseña al niño que su fantasía, si bien es necesaria, no debe considerarse como algo permanente, sino como algo que puede abandonar para integrarse en el mundo de la realidad. Y esto sin crearle un conflicto de culpabilidad por sus propias fantasías, conflicto que tantas veces se produce cuando el adulto, demasiado ansioso por la socialización del niño, se las niega para acuciarle con una realidad que las cuestiona. El cuento maravilloso enseña al niño que su mundo interno es un mundo real, pero le enseña también que tarde o temprano deberá abandonarlo para asumir ese otro mundo real en que su yo se encuentra inserto. Desde este aspecto de desarrollo de la personalidad, el cuento de encantamiento permite al niño liberarse de sus fantasmas inconscientes. Tomará conciencia de estos procesos inconscientes, se librará de ellos mediante los mecanismos de identificación, de sublimación, de desdoblamiento. Como dice Bettelheim en Psicoanálisis de los cuentos de hadas : «el niño podrá empezar a ordenar sus tendencias contradictorias cuando todos sus pensamientos llenos de deseos se expresen a través de una bruja malvada; sus temores, a través de un lobo hambriento; las exigencias de su conciencia, a través de un sabio, hallado durante las peripecias del protagonista, y sus celos a través de un animal que arranca los ojos a sus rivales. Cuando este proceso comience, el niño irá superando cada vez más el caos incontrolable en que antes se hallaba sumergido». En el cuento, el niño sublimará sus instintos reprimidos, superará sus complejos, afirmará su propia identidad y vencerá sus frustraciones. Todo ello le ayudará a integrarse en el mundo sin tener que renunciar a su yo. Este somero enunciado de los valores lógicos y catárticos de los cuentos de encantamiento debería dispensamos de cualquier otro argumento en su defensa. Sin embargo, no podemos olvidar que los cuentos infantiles sustentan también determinados valores morales y que, por ello, ha sido cuestionado su valor pedagógico desde algunos sectores. Tal vez la crítica moderna más extendida sea la del «machismo» del relato popular. En esta línea se ha llegado a proponer la creación de nuevos cuentos donde los roles masculino y femenino se traten de acuerdo con los principios de una sociedad igualitaria. Antes de nada, conviene dejar claro que, en líneas generales, aceptamos que el relato maravilloso pudiera ser «machista», si es que tal adjetivo tiene sentido aplicado anacrónicamente. Porque, siguiendo la misma línea argumental, habría que reescribir casi toda la producción literaria antes (y aun después) del siglo XIX. Si nos guiamos por este análisis para juzgar La Iliada, Las mil y una noches o cualquier otra obra narrativa, lírica o dramática de cualquier época tendremos que concluir que es muy contraproducente enseñar a los niños unas obras que parten de la consideración de la mujer como esclava que se disputan los jefes cual si fuera un objeto de consumo, de una jovencita que debe distraer todas las noches a su marido para que no le corte la cabeza, de unas ninfas destinadas a bordar o de millones de mujeres destinadas a servir de adorno para que los poetas canten sus bellezas virginales. Pero, además del absurdo que significa analizar una obra fuera de la sociedad donde surgió (y, por ello mismo, no distinguir entre «las voces y los ecos», que dijo Machado), muchas veces las acusaciones de machistas no parten tampoco de un auténtico conocimiento de estos relatos. En primer lugar, se parte de versiones comercializadas, edulcoradas y adaptadas a la sociedad de consumo, no de las versiones que el pueblo ha ido transmitiendo de viva voz durante muchas generaciones. Así hemos leído la crítica de «Blancanieves y los siete enanitos» que partía de una versión absolutamente espuria de este relato. Porque, frente a esta moderna «adaptación» a los valores morales de nuestra sociedad, en todas las versiones conocidas se repite el mismo motivo: la doncella vive en la cabaña con los «hermanos del bosque». El tema ha sido analizado desde diferentes puntos de vista: desde el rito de la joven que se inicia en la sexualidad con varios hombres antes de fundar una pareja estable a la que aportará los hijos tenidos durante esta convivencia, hasta las labores que algunas doncellas debían desempeñar en los grupos de los iniciados, dentro de unas relaciones severamente establecidas. En cualquier caso, la convivencia de una joven con siete hombres pareció mal a los censo-adaptadores modernos y los transformaron en enanitos, transformación de la cual, afortunadamente, no se han enterado los pueblos que siguen transmitiendo el relato de viva voz. Al margen de esta historia casi anecdótica, conviene señalar que en muchos relatos populares el papel de la mujer es tremendamente activo para la sociedad en que se transmitían los cuentos. Considérese, por ejemplo, un conjunto muy apreciable de relatos en los que el ingenio femenino triunfa sobre la cortedad de miras del varón, reducido a mera comparsa, e incluso otros en los que es la heroína quien adopta el papel protagonista bien para derrotar al malo (La mano negra) bien para ir salvando a su torpe prometido de todos los peligros. Tal vez Blancaflor, la hija del diablo sea el ejemplo más logrado de esta clase de relato. Todo lo cual en absoluto significa que en muchos relatos populares no exista un claro antifeminismo, al igual que otros valores cuestionables propios del entorno social donde se producen. Este entorno es el de la sociedad estamental. En dicha sociedad, la riqueza es ante todo una riqueza inmobiliaria (la posesión de la tierra) y la situación de cada individuo viene prefijada por su pertenencia a un estamento inmodificable. Esto llevará a un orden rígido de jerarquización, a un bajo nivel de aspiración; a una concepción del saber como tradición, con la consiguiente subordinación a los mayores, depositarios de esta sabiduría tradicional. De ahí que parte de esta ética esté recogida en muchos de los cuentos populares, de la misma manera que también lo están otros valores que, aunque hayan sido desechados en la práctica por nuestra sociedad contemporánea, deberían seguir teniendo vigencia: por ejemplo, el del respeto a los mayores preconizado por esta clase de relatos que nos parece bastante adecuado para la educación de unos niños destinados a integrarse en una sociedad que arrumba a los ancianos como a trastos viejos. En cualquier caso, consideramos que la discusión no debe plantearse en estos términos, sino a partir de la consideración de una premisa fundamental: el cuento maravilloso se mueve a un doble nivel: el de la fantasía y el de la realidad. En un sentido freudiano, fantasía es lo que está protegido de las alteraciones culturales y permanece ligado al principio del placer frente al resto del aparato mental, subordinado al principio de la realidad. Lo fantástico queda fuera de lo útil, para permanecer unido a la satisfacción libidinosa de una forma más o menos inconsciente y sublimada. Lo útil viene determinado por las exigencias culturales dentro de las cuales se desarrolla el individuo, exigencias que a su vez serán la consecuencia de una determinada organización económico social. Así pues, si por una parte el cuento tiene una dimensión ético-utilitaria propugnando un determinado sistema de valores, por otra presenta un aspecto liberador de esos valores que, en cuanto limitadores del principio del placer, son atacados por la carga subconsciente del relato fantástico. Pero lo importante es que, si el principio del placer no está sujeto a ninguna limitación temporal, ya que es independiente de los condicionamientos culturales, el principio de la realidad al que hace referencia el aspecto ético-utilitario del relato sí que depende de este condicionamiento cultural que viene determinado por el tiempo. O en otras palabras: lo que el cuento tiene de fantástico permanece; lo que tiene de real _es decir, su mundo cultural, su mundo de creencias y valores_ es perecedero. Por ello al niño le resultará muy fácil ignorar toda la carga moralizante del relato, todos los valores éticos que en él subyacen; le resulta muy fácil ignorar la moraleja. Máxime cuando esta moraleja se basa en un mundo que para el niño se presenta tan lejano y fantástico como todas las peripecias extraordinarias del relato maravilloso; un mundo que le niega a cada momento su propio entorno real. Y es este entorno real _la escuela, su propia familia, los mensajes de los medios de comunicación de masas_ el que realmente va a constituirse en ese medio de socialización del niño que en otras sociedades fue el cuento. Pero el cuento seguirá ejerciendo otra función. La de proporcionar unas determinadas estructuras lógicas que están en consonancia con su desarrollo mental, y la de descargarle de una serie de tensiones y conflictos que podrían bloquear su desarrollo psicológico. Por ello siempre hemos considerado desdichado el intento de corregir o recrear los relatos tradicionales, según los valores hoy vigentes en nuestra sociedad. Porque, como han demostrado los especialistas, el relato folclórico presenta una estructura rígida, que no puede alterarse sin destruirse. Esa mezcla de elementos fantásticos y reales constituye una unidad inmodificable. Cualquier alteración romperá la verdad del relato, la verdad de esa estructura que viene determinada por la historia. El cuento es así porque ha surgido en un momento histórico determinado, en una sociedad determinada, que tenía una lógica, unos mitos y unos valores determinados. Y esa lógica, esos mitos y esos valores son algo unitario que no se puede modificar parcialmente. Un cuento de hadas no se puede improvisar. Hay que tomarlo tal como el desarrollo histórico nos lo legó _con sus modificaciones localistas, con sus yuxtaposiciones y diferencias, producto de su paso por diversos pueblos y tiempos que, sin embargo, tenían en su diversidad una base común: la pertenencia a la cultura estamental, a la cultura de la tierra donde se hizo el mito_ y enseñar a los niños a tener una actitud de curiosidad y respeto hacia estas manifestaciones culturales. Así se expresa en el currículo de Educación Infantil: «Aunque el lenguaje oral se estimule continuamente, la utilización de cuentos y relatos se presta particularmente bien a realizar dicha estimulación. Entre otras cosas, porque ofrece ocasión de utilizar con los pequeños un tipo de lenguaje que presenta unas características muy específicas. Se trata, en efecto, de un lenguaje en buena parte descontextualizado, ya que no puede apoyarse exclusivamente en realidades presentes. El lenguaje crea el contexto, y ello confiere a los cuentos un carácter específico. Por todo ello, el cuento o el relato nunca deben ser considerados como un relleno, sino como una acción didáctica llena de sentido. En la medida en que el relato o la narración son convenientemente presentados, se motiva e incita a los niños a introducirse, exclusivamente a través del lenguaje, en mundos distintos al suyo, lo que revierte en una utilización más rica y ajustada de ese instrumento (... ). Pero los cuentos no sólo tienen interés porque llevan la mente del niño más allá del presente. Tienen también interés porque a través de ellos el niño hace muchos aprendizajes sobre el mundo físico y social, sobre cosas, fenómenos y relaciones, sobre actitudes, normas y valores.» |

También

los relatos permiten múltiples actividades de expresión

corporal. No solo podemos representar mímicamente el cuento,

sino detenernos en aquellos momentos que resulten más adecuados

para la expresión de los sentimientos y emociones de los

personajes a través del gesto y el movimiento: tristeza, miedo,

sorpresa, enfado,alegría, etc.

También

los relatos permiten múltiples actividades de expresión

corporal. No solo podemos representar mímicamente el cuento,

sino detenernos en aquellos momentos que resulten más adecuados

para la expresión de los sentimientos y emociones de los

personajes a través del gesto y el movimiento: tristeza, miedo,

sorpresa, enfado,alegría, etc. Narradora: Al oír esto, la prometida se enfadó mucho y dijo

que aquello no lo

podía consentir. Pero su hermana le susurró que no fuese

tonta y aceptase, que ella

pondría adormideras en el vaso de leche que tomaba el

príncipe antes de dormir, y

así aquella peregrina no podría decirle nada. Y como la novia del príncipe estaba encaprichada con aquel

juguete, aceptó lo

que dijo su hermana. Y cuando la niña entró en la habitación

de su marido lo encontró

durmiendo. Y por más que le gritó y zarandeó no consiguió

despertarle en

toda la noche.

A la mañana siguiente la niña fue expulsada del castillo.

Pero, una vez fuera,

sacó la naranja que le había dado la madre del sol y la

partió. Y la naranja partida

se convirtió en una fuente con surtidores de oro, tan

hermosa que todos los ojos se

iban tras ella.

Salió otra vez la novia del príncipe y otra vez se

encaprichó de aquel juguete de

la peregrina. De nuevo propuso comprarlo y de nuevo la niña

respondió que sólo

quería pasar la noche con el príncipe. Y otra vez la novia

aceptó, y otra vez le puso

en la leche las adormideras, y el príncipe cayó en un sueño

tan profundo que la niña,

por más que hizo, no consiguió despertar a su marido. Y cuando de mañana la niña se encontró de nuevo a las

puertas del castillo estaba

muy triste, pensando que al día siguiente su marido se

casaría con la nueva prometida.

Entonces se acordó de lo que le dijo la madre del viento, y

partió la nuez.

Y de la nuez salió un huso, una rueca y un ovillo de oro. Y

la niña comenzó a hilar

oro ante la puerta del castillo. Y al poco apareció la novia

y le dijo:

Narradora: Al oír esto, la prometida se enfadó mucho y dijo

que aquello no lo

podía consentir. Pero su hermana le susurró que no fuese

tonta y aceptase, que ella

pondría adormideras en el vaso de leche que tomaba el

príncipe antes de dormir, y

así aquella peregrina no podría decirle nada. Y como la novia del príncipe estaba encaprichada con aquel

juguete, aceptó lo

que dijo su hermana. Y cuando la niña entró en la habitación

de su marido lo encontró

durmiendo. Y por más que le gritó y zarandeó no consiguió

despertarle en

toda la noche.

A la mañana siguiente la niña fue expulsada del castillo.

Pero, una vez fuera,

sacó la naranja que le había dado la madre del sol y la

partió. Y la naranja partida

se convirtió en una fuente con surtidores de oro, tan

hermosa que todos los ojos se

iban tras ella.

Salió otra vez la novia del príncipe y otra vez se

encaprichó de aquel juguete de

la peregrina. De nuevo propuso comprarlo y de nuevo la niña

respondió que sólo

quería pasar la noche con el príncipe. Y otra vez la novia

aceptó, y otra vez le puso

en la leche las adormideras, y el príncipe cayó en un sueño

tan profundo que la niña,

por más que hizo, no consiguió despertar a su marido. Y cuando de mañana la niña se encontró de nuevo a las

puertas del castillo estaba

muy triste, pensando que al día siguiente su marido se

casaría con la nueva prometida.

Entonces se acordó de lo que le dijo la madre del viento, y

partió la nuez.

Y de la nuez salió un huso, una rueca y un ovillo de oro. Y

la niña comenzó a hilar

oro ante la puerta del castillo. Y al poco apareció la novia

y le dijo: Narradora: Había una vez un pobre molinero que tenía la ilusión de

llegar algún

día a rico, y cuando se ponía a picar las piedras de su molino, siempre repetía

la misma canción.

Narradora: Había una vez un pobre molinero que tenía la ilusión de

llegar algún

día a rico, y cuando se ponía a picar las piedras de su molino, siempre repetía

la misma canción. Narradora: Obedeció el príncipe y, al instante, se encontró que el viejo

y escuálido

caballo se transformó en el más hermoso que nunca sus ojos vieron. Montó en

él y siguió su camino. Y en el camino encontró una manzana de oro, pero el

caballo

le advirtió que no la cogiera, pues le haría mal. Y el príncipe no hizo caso del

caballo,

cogió la manzana y siguió su camino. Y halló entonces una herradura de oro,

y otra vez le dijo el caballo que la dejara, pues, de cogerla, le haría mal.

Otra vez

no hizo caso el príncipe y puso la herradura junto a la manzana. E igual

aconteció

con el retrato que representaba a la Belleza del Mundo: pese a la advertencia

del

caballo, lo tomó y se lo guardó.

Narradora: Obedeció el príncipe y, al instante, se encontró que el viejo

y escuálido

caballo se transformó en el más hermoso que nunca sus ojos vieron. Montó en

él y siguió su camino. Y en el camino encontró una manzana de oro, pero el

caballo

le advirtió que no la cogiera, pues le haría mal. Y el príncipe no hizo caso del

caballo,

cogió la manzana y siguió su camino. Y halló entonces una herradura de oro,

y otra vez le dijo el caballo que la dejara, pues, de cogerla, le haría mal.

Otra vez

no hizo caso el príncipe y puso la herradura junto a la manzana. E igual

aconteció

con el retrato que representaba a la Belleza del Mundo: pese a la advertencia

del

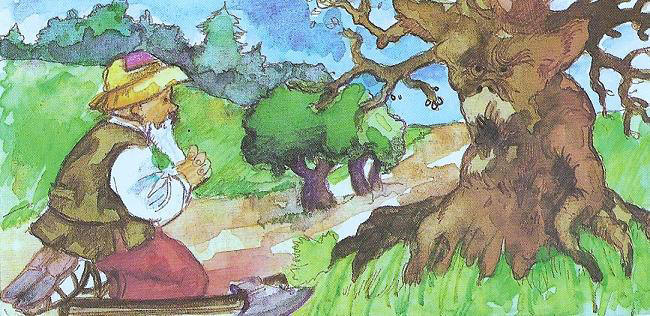

caballo, lo tomó y se lo guardó. Narradora: Había una vez un leñador que era muy pobre, muy pobre, y tenía

tres hijas. Y la menor de las hijas era muy lista y muy guapa. Y un día que el

leñador fue al bosque a cortar leña, se encontró un árbol muy grande y se dijo:

«voy a

hacer leña de este árbol». Mas apenas había descargado el primer hachazo, el

leñador

sintió una voz que decía: «¿quién tira de mis cabellos?», y vio que del árbol

salía

una columna de humo negro que pronto tomaba la forma de un hombre gigantesco

que, dirigiéndose al aterrado leñador, le dijo:

Narradora: Había una vez un leñador que era muy pobre, muy pobre, y tenía

tres hijas. Y la menor de las hijas era muy lista y muy guapa. Y un día que el

leñador fue al bosque a cortar leña, se encontró un árbol muy grande y se dijo:

«voy a

hacer leña de este árbol». Mas apenas había descargado el primer hachazo, el

leñador

sintió una voz que decía: «¿quién tira de mis cabellos?», y vio que del árbol

salía

una columna de humo negro que pronto tomaba la forma de un hombre gigantesco

que, dirigiéndose al aterrado leñador, le dijo: e) El hermano segundo llega al reino. La princesa le toma por su marido. Duermen

en la misma cama, pero el hermano pone su arma entre los dos.

e) El hermano segundo llega al reino. La princesa le toma por su marido. Duermen

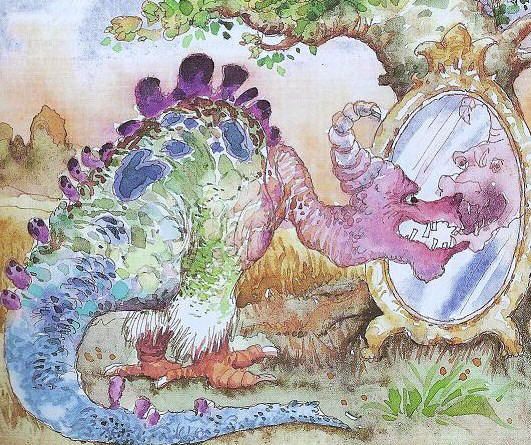

en la misma cama, pero el hermano pone su arma entre los dos. Poco tiempo tuvieron que esperar para ver aparecer al gigantesco dragón. Era

un monstruo horrible, con cuerpo de cocodrilo del que salían, a manera de

cuellos,

siete grandes serpientes. Soplando y silbando se aproximó hacia el espejo

cubierto

por el manto de la princesa. Entonces el caballero quitó el manto y el dragón se

detuvo,

asombrado al verse enfrente de un monstruo como él. Después, silbando con sus siete bocas, se arrojó contra su imagen, destrozando el espejo.

Poco tiempo tuvieron que esperar para ver aparecer al gigantesco dragón. Era

un monstruo horrible, con cuerpo de cocodrilo del que salían, a manera de

cuellos,

siete grandes serpientes. Soplando y silbando se aproximó hacia el espejo

cubierto

por el manto de la princesa. Entonces el caballero quitó el manto y el dragón se

detuvo,

asombrado al verse enfrente de un monstruo como él. Después, silbando con sus siete bocas, se arrojó contra su imagen, destrozando el espejo. Narradora: El cazador hizo lo que la bruja le mandó. Y cuando la mujer, después

de guisar las perdices que le había dejado, se disponía a comérselas, dijo el

haba de la cocina:

Narradora: El cazador hizo lo que la bruja le mandó. Y cuando la mujer, después

de guisar las perdices que le había dejado, se disponía a comérselas, dijo el

haba de la cocina: Juan: Padre, estos pastos están ya muy malos y las cabras cada día más

descarnadas.

Voy a cogerlas y me las voy a llevar por ahí a ver si encuentro un sitio con

más hierba.

Juan: Padre, estos pastos están ya muy malos y las cabras cada día más

descarnadas.

Voy a cogerlas y me las voy a llevar por ahí a ver si encuentro un sitio con

más hierba. le propusieron que fuera de

cacería.

le propusieron que fuera de

cacería. Calandria: Al pie del árbol está enterrado.

Calandria: Al pie del árbol está enterrado. Narradora:

Al día siguiente la pastora volvió a marchar con los

gansos al campo, y otra vez, cuando estaba sentada

en una roca peinándose, se repitió la historia del

día anterior. Y cuando regresó a palacio le preguntó

el rey:

Narradora:

Al día siguiente la pastora volvió a marchar con los

gansos al campo, y otra vez, cuando estaba sentada

en una roca peinándose, se repitió la historia del

día anterior. Y cuando regresó a palacio le preguntó

el rey: trajo a cada una de regalo un anillo

de oro.

trajo a cada una de regalo un anillo

de oro. ..

..

EL GALLO Y LA ZORRA

EL GALLO Y LA ZORRA Y cuando cayeron todas, se juntaron y se formó un

gigante de uñas larguísimas,

que se dirigió con las manos extendidas hacia

Periquito. Mas Periquito, sin asustarse,

sacó unas tijeras y le cortó las uñas al gigante.

Entonces el gigante dijo:

Y cuando cayeron todas, se juntaron y se formó un

gigante de uñas larguísimas,

que se dirigió con las manos extendidas hacia

Periquito. Mas Periquito, sin asustarse,

sacó unas tijeras y le cortó las uñas al gigante.

Entonces el gigante dijo: Y cuando el diablo dejó de oír la saliva, pensó que ya estaban dormidos y entró

en la habitación, y clavó su cuchillo en los pellejos. Pero como le saltó el

vino a la

boca, descubrió el engaño. Entonces bajó a la cuadra, cogió el Pensamiento, y se

puso a perseguir al príncipe y a Blancaflor.

Y cuando el diablo dejó de oír la saliva, pensó que ya estaban dormidos y entró

en la habitación, y clavó su cuchillo en los pellejos. Pero como le saltó el

vino a la

boca, descubrió el engaño. Entonces bajó a la cuadra, cogió el Pensamiento, y se

puso a perseguir al príncipe y a Blancaflor. Y los niños se instalaron en él.

Y los niños se instalaron en él. ¿De

dónde vienes, ganso?

¿De

dónde vienes, ganso? Guerra

tenía una parra

Guerra

tenía una parra