El señor

cardenal, de púrpura encendida,

subía del abismo buscando mejor vida.

Traigo cánones

nuevos en perfecto latín,

confiaba jovial a un monseñor pillín.

Pero había en el

cielo cola de costureras,

de peones, maestros y chicas casaderas.

En el cielo es

domingo ¡cuánta gente, Señor!

San Pedro está ocupado, atiende a un pescador.

Tendrá usted que

esperar. Tome asiento, Eminencia.

Es el cielo. Es domingo. Hay que tener

paciencia.

Y pasaban las

horas y venía la noche.

El cardenal dudaba si reclamar el coche.

El señor cardenal

decía para sí:

¿Y ahora dónde iré? ¿Qué haré, pobre de mí?

Y entonces vio

una cola que avanzaba de prisa.

No pedían siquiera que hubieran ido a misa.

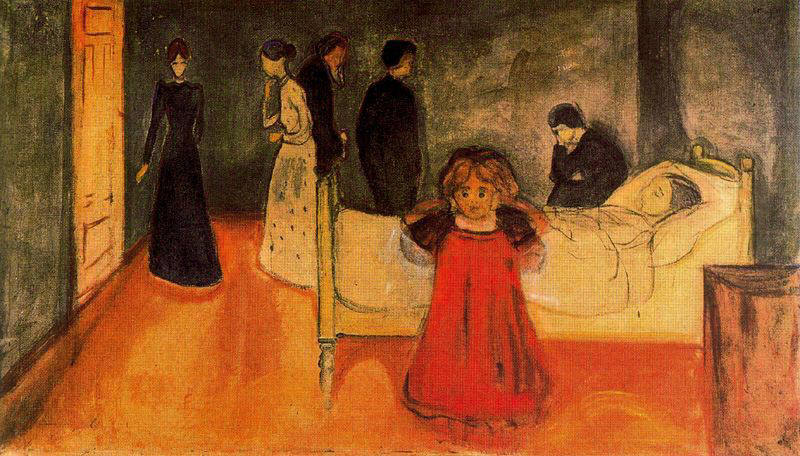

Los pequeños

mostraban la señal en la frente

y entraban en seguida por la puerta adyacente.

Y el cardenal

probó, rebuscó en la memoria.

Poco a poco llegó al fondo de su historia.

No siempre he

sido anciano. Hace tiempo fui niño.

Yo tenía una abuela. Yo tenía cariño.

Muchos años atrás

yo fui niño pequeño.

Rezaba de rodillas. Me caía de sueño.

Ahora que

recuerdo, veo luz en mi infancia.

Prefiero ser pequeño que cardenal de Francia.

Beatísimo Padre

Pedrito, por favor,

búscame algún rincón en casa del Señor.