|

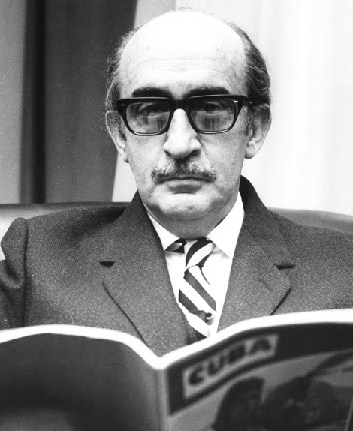

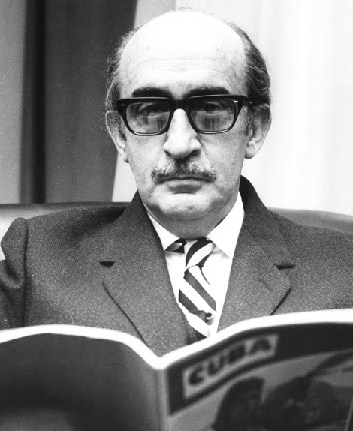

Luis Amado Blanco |

|

| Doña Velorio |

|

|

Luis Amado Blanco |

|

| Doña Velorio |

|

|

Aunque se crea lo contrario, el perímetro espiritual de Cuba abarca zonas muy distantes de su perfil geográfico. Doña Velorio, Q.E.P.D., fue un rotundo ejemplo. (L.A:B.)

Con los ojos llenos de lágrimas y de angustiosas interrogaciones, doña Caridad, se incorporó en el lecho. —¿Qué ha dicho el médico, hija mía? Que me muero ¿verdad? Y sin embargo no quisiera morirme aquí, en esta tierra por mucho que a vosotros os guste. Yo quiero morirme en lo mío, en mi Avilés del alma, un día de lluvia con las nubes entrando por las ventanas de las buhardillas. Así el cielo está más cerca, Dios más cerca, la pena más lejos. María Antonia se sentó a su lado, la atrajo amorosamente hacia sí. —Pero, mamá. ¿Por qué dices esas cosas? Don Armando nos ha explicado que no tienes nada más que tristeza y aprensión, que te repondrás enseguida, que lo que te sucede es que no vives aquí sino allá, y que esa vida, rota en dos pedazos distantes, no hay quien la soporte. Debes tener paciencia, todo llega y el día en que podrás volver a Asturias no tardará en presentarse. ¡Aquello no va a durar siempre! —Lo bueno dura poco. ¡Lo malo Dios sabe cuánto tiempo! Yo sé lo que me digo. El amor de una hija puede mucho, pero yo no sabía lo que tiraba la tierra. A mis años debí quedarme, permanecer en mi medio. Ya sé que nadie me obligó, que fue deseo mío, pero ahora me pesa, me pesa terriblemente. Y no te enfades, pero a los sesenta y cuatro, la vida no se puede comenzar de nuevo, en un nuevo mundo, en América. ¡Si vieras la rabia que le tengo a Colón! Sentada en la cama, con el entrecano cabello en desorden, la morena faz empalidecida, la mirada vacilante y las manos en perenne ademán de súplica, semejaba una vieja imagen del desconsuelo tallada en madera escasamente policromada. Nadie que la viera de pronto y la conociese de antes podría recordar en ella a doña Caridad Navalperal, viuda de Rodríguez, el rico indiano con negocios de tabaco, en la isla de Cuba. Siempre altiva, engallada, un si es no es indiferente, la primera señora del pueblo, de la Iglesia a casa, de casa a alguna visita de rigor, o en automóvil a coger un poco del escaso sol por las carreteras solitarias dentro de un eterno paisaje de verdes excepcionales. —Pare aquí, Julián, que esto es muy hermoso. A la vejez no hay que olvidar los paseos. Tenemos que caminar para que no se oxiden las articulaciones. Si tardo más de una hora, ya sabe, arranque en mi busca. Esgrimiendo valientemente el cayado de un varonil paraguas, seguía adelante, en ocasiones despacio, mirando las bajas nubes grises; otras aprisa como si fuera a alguna parte y temiera llegar retrasada, hablando siempre en voz alta con el querido interlocutor invisible. —Hoy se respira bien ¿verdad, Antonio? Y no hace mucho frío ni mucha humedad. La primavera está ya por ahí, rondando. No se la ve, pero se la presiente, ¿no te parece? Yo no sé si en el paisaje o en la sangre, aunque te rías de mis cosas. Las cosas de Caridad, de tu pobre Caridad, amor mío. Se reía, se reía, sin miedo a que la observaran, refugiada en la retrospectiva atmósfera de sus recuerdos. Por eso salía sola con su chofer, al campo siempre que el tiempo se lo permitiera. En la villa era preciso componer la figura, estar a la altura de su rango, siempre bajo los ojos de los criados o de los vecinos, mientras que en plena carretera, a diez o veinte kilómetros del pueblo, podía ser ella, revivir su ayer de amor y de juventud en la apasionada compañía de su esposo. —No seas atrevido, Antonio, ¿no ves que pueden observarnos? Ya llegaremos a casa, no te apures. Había sido un noviazgo rápido, demasiado rápido para las rígidas costumbres del pueblo. Él no tenía apellidos ilustres, pero tenía dinero, juventud y era apuesto, decidor y audaz como un salteador de caminos. Su matrimonio fue eso, un asalto al corazón de la bella, recatada y aristocrática señorita Caridad Navalperal de Luances. Sus padres se opusieron, sus hermanos, jóvenes oficiales del muy impetuoso y soliviantado ejército español, se opusieron también. Hasta juraron vengarse de atrevimiento. ¡Su linda hermana en poder de un indiano, de un campesino enriquecido Dios sabe cómo en tierra de negros! ¡Jamás! ¡Nunca! Pero el amor no encuentra obstáculos cuando es verdadero, y Caridad estaba ya presa en las redes de Cupido. ¡Aquél sí era un hombre! No como los del pueblo, fríos, circunspectos, ceremoniosos. Correcto, sí, pero hombre. Mirándola a veces con ternura, con veneración; otras desnudándola con la mirada, haciéndola estremecerse de vagas presentidas emociones. Un hombre. ¡Lo que se dice un hombre! Muerto de risa cuando ella le contaba la terrible furia de sus hermanos. Los bigotes enhiestos, el largo veguero de anillo, rojo y oro, con un nombre romántico sobre la firma de la razón social copiada de su puño y letra. —Tenemos que arreglar la casa Antonio. Mis padres la dejaron muy descuidada con el cuento de la carrera de mis hermanos. Es preciso que sea lo que fue en sus buenos tiempos. Se casaron muy de mañana, sin que nadie lo supiera, en la capilla de la Luz, con dos testigos comprados y un cura complaciente. Salió para confesar y comulgar en la misa de alba, aprovechando que su madre estaba enferma. Una hermosa berlina azul —primer regalo de su próximo futuro esposo— la estaba esperando. Subió sin mirar atrás. Ya celebrada la ceremonia, volvió, de idéntica manera, pero con el coche hasta la puerta de la casa. Le preguntaron asombrados de la belleza del carruaje, del brío de los caballos, de la apostura del cochero y del lacayo como estatuas en sus libreas relucientes. ¿De quién era? Caridad, antes tímida, levantó la cabeza hasta su padre. Sonrió un poco insolentemente, contagiada por la audacia del marido, aún en la boca el beso fuerte y cosquilleante al introducirla en el coche. ¡Era suyo! Suyo. De doña Caridad Navalperal, legítima esposa, ante Dios y los hombres, de don Antonio Rodríguez, rico propietario y fabricante de tabacos en la Perla de las Antillas. Hubo gritos, imprecaciones, lágrimas. Lágrimas de la pobre madre aprisionada entre el júbilo de su hija y el brutal desconsuelo del padre. «Una vergüenza, una vergüenza y un oprobio.» El hecho y el procedimiento, sin duda. Pero el amor, el verdadero amor que todo lo salva, que todo lo vence, había presentado batalla, y al caer de la tarde, iba imponiéndose. No por el camino recto, pero imponiéndose. Se habían recordado ciertas hipotecas, ciertas últimas liquidaciones de bienes inmuebles. Se había mirado y remirado el flamante coche levantando discretamente el visillo del balcón de la biblioteca. ¡La juventud, ah, la juventud eterna irreflexiva, eterna conquistadora de imposibles!

—Ven acá, Antonio,

acércate, dime: ¿No echas nada de menos a Cuba? ¿Aquel sol de que me

hablas, aquellas mujeres de tu primera juventud? Quedaron a vivir en la vieja casona de sillería en la plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento y con su torre central para el gran reloj de las horas graves, y casi al lado del palacio de los marqueses de Ferra con su torre de esquina y el gran portalón vigilado de escudos. Los padres se fueron a Oviedo, capital de la provincia, donde estaban de guarnición los ya vencidos militares. Un piso era suficiente. Caridad y Antonio debían representar a la familia con el esplendor debido. Pero a Antonio no le importaba la sociedad ni la bambolla. Le bastaba con la casa y con mirarse en los ojos de su mujer, cada día más bonita, más dulce, más comprensiva. —Abrígate, abrígate bien, Antonio. Tú crees que estás en La Habana y esto es otra cosa. ¡Fue tan rápido, tan de repente! Nunca se sabe cómo suceden las cosas, cómo se atropellan los acontecimientos. Lo estaba esperando, ansiosa, para confesarle un secreto. El doctor le había afirmado, aquella tarde, que ya era seguro, que ya podía decírselo, y se había vestido como para una fiesta, loca de alegría por él por ella, en el pináculo de la verdadera felicidad. Pero no fue posible. Llegó más tarde que nunca, al anochecer, calado hasta los huesos y tiritando de frío, después de una larga jornada cinegética. Decía que le dolía un costado, que no podía respirar, que se ahogaba. Cuatro días y cuatro noches, interminables. Los mejores médicos, los más solícitos cuidados. Y después un silencio grande, grande, poblado de murmullos de oraciones y de olor a cirio. Su padre, como un monumento a la dignidad de los caídos; sus hermanos, con el uniforme de gala salpicado de medallas. Sólo su madre junto a ella, de verdad con ella y con la noticia, ya para siempre rota la posibilidad de la más dulce de las confesiones. —¡Antonio, Antonio, qué larga y qué corta es la existencia! Corta, corta como un sueño. Larga, como una maldición. Y a veces ni larga ni corta. A la par. ¡Viviendo! Viviendo para las risas de la pequeña María Antonia y para las lágrimas del recuerdo. Porque a pesar de la niña, a pesar de todo, ya no era sino un recuerdo. La respetable viuda de Rodríguez, la imagen de lo que había sido. Total, dos años, pero los únicos: Mujer, esposa, viuda, madre. ¡Dos años! Después sólo viuda, viuda para siempre, por propio gusto, por íntimo placer. Sin un decaimiento, sin una tentación. De casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, a alguna visita de rigor y con el buen tiempo carretera adelante, en pos de un pasado en voz alta, no en la voz baja de los rezos, sin saber lo que se dice, los ojos entornados y la mirada hacia dentro, como una espada en la justa vaina de la herida. —Antonio, íbamos a tener una hija y yo no pude decírtelo. Me quedé con la boca seca de angustia. Tú, sudoroso, jadeante, luchando con la muerte. No era el momento. Cuando quise hablar, gritártelo por encima de todo, ya no oías. Pero ahora sí, ahora estás conmigo, viéndola crecer, espigarse, hacerse mujer. Como tú, igual que tú: Audaz, deportiva, como si fuera una americana. La gente dice, pero yo la dejo porque tú la dejarías. Es sana la libertad, el ejercicio, acostumbrarse a todo por sí misma. Y tus ojos, tus mismos ojos, tu boca. A veces me da miedo mirarla. Te recuerdo. Como tú, apasionada, loca y tranquila a la vez. Siempre en el momento preciso, cuando de verdad se hallaba en el centro de su verdadera vida, de su verdadero mundo, sonaba el claxon y aparecía el automóvil, despacio, en busca de su ama. Había que disimular, volver a ser, entrar de nuevo en el perímetro de los demás, de lo común. —A casa, Julián, a casa, ya iba siendo hora. Paseando por el campo ¡el tiempo se va de una manera! Nadie la conocería, nadie la hubiera conocido sentada en la cama, con el entrecano cabello en desorden, la morena tez empalidecida, la mirada vacilante y las manos perennemente en ademán de súplica. Pero, mamá, ¿qué hubiera sido de nosotros, si Colón no hubiera descubierto América? Ni papá te hubiera conocido ni yo existiría. Tú sola en Avilés, hecha una vieja solterona, cucaracha de sacristía, vengan chismes por derecha e izquierda. ¿No te parece horrible? Porque además, eso de que mi esposo y yo valemos menos, tiramos menos que la tierra, es mentira. Por lo menos, igual. Si tú hubieras quedado allá, pensando en nosotros, desesperada por vernos. Sonrió, rieron ambas. Se abrazaron. Era el mes de agosto, y por la ventana se veían los árboles, en la noche, esperando ansiosos por la caricia de la brisa. —¡Si por lo menos pudiera dormir! María Antonia le cambió el agua del termo, sobre la mesita de noche; le preparó las pastillas contra el insomnio, le dio un beso. En cuanto se quedó sola, saltó de la cama, se puso una bata y salió. A pesar del alto cielo poblado de frías estrellas, se asfixiaba, no podía estarse quieta. Entonces la terraza le servía como la carretera, en España, para sus escapadas a la triste añoranza. Una vuelta, otra, mil, sin mirar a la calle, sin interesarse por la gente que charlaba en los portales vecinos, abanicándose con fuerza. Ni los transeúntes, caminando despacio como si no fuesen a parte alguna. Él había tenido la culpa de todo, de todo lo que le ocurría. La había enamorado, la había hecho comprender la felicidad de la pareja, la había embarazado, y después para el otro mundo con la escopeta al hombro y las botas de caza puestas, como quien dice. No le faltaban más que los perros para ladrarle a San Pedro. ¡Ay, Antonio del alma, qué vueltas da la vida para una pobre viuda sin brújula y sin amparo, queriendo obrar como el marido obraría en aquella circunstancia! Difícil, desde luego difícil. Porque el pretendiente de María Antonia era lo que se dice un buen muchacho, un buen abogado, un buen mozo, ¡pero tan avanzado de ideas, tan republicano! Los curas se santiguaban cuando pasaban a su lado, la gente «bien», le temía. Un hombre honrado, desde luego, pero muy peligroso como todos los idealistas. Claro que si se hubiese opuesto, el fracaso hubiera sido terrible, porque María Antonia era hija de su padre, y también de su madre, ¿a qué negarlo? Testaruda, vehemente. Además no ignoraba la historia del casamiento de sus progenitores, y por lo tanto faltaba la autoridad donde el amor sobraba. Porque lo quería. Lo quería por él y por sus ideas que acaso no entendía totalmente, pero que la seducían como un clarín al héroe de cien batallas. Estaba dispuesta a todo, acaso, en el fondo, para demostrar que María Antonia Rodríguez Navalperal no era menos que sus antecesores. Mas, ¿por qué pensaba todas las noches en todo aquello, por qué no podía apartarlo de su mente? Tal vez don Armando, el médico, tuviera razón. ¿Iría a volverse loca, siempre las ideas dándole vueltas en la cabeza enfebrecida? ¡Aquel Avilés, aquella villa encantada, quieta, blanda, de fina lluvia, con sus amplios soportales y la vida de cada cual en el secreto del vecino! Las campanas al vuelo de la vieja iglesia de San Francisco, el día de la boda, a las once de la mañana. Hasta el sol se había sumado a la comitiva. Todo el pueblo. Unos por la familia de la madre, otros por el dinero del padre que en gloria estuviera. Por el novio, por la novia. ¡Lo que se dice todo el pueblo! Besos, abrazos, arroz... Únicamente ella son sus recuerdos, con el recuerdo de su marido, de sus años idos. ¡Culpable, culpable! «Tú el culpable, Antonio, tú mismo.» Si no fuera por la fuga, ella hubiera podido cerrarle el paso al atrevidillo, emprender un viaje, lejos, en busca de un forzado olvido. Hubiera podido hacer muchas cosas, pero se acordaba de su audacia, de su desprecio por los señorones del pueblo «tristes máquinas de tijeras y cupones del Estado». Entonces no se hablaba de eso, pero estaba segura de que si viviera sería republicano como su yerno, pretendiendo despertar a las gentes de su marasmo de siglos, diciendo las mismas cosas sobre la independencia de Cuba, que ahora decía Fernández, el yerno, sobre la libertad del pueblo español. Pensó volver a la cama, pero se detuvo. Dentro hacía calor, un calor insoportable, y fuera la brisa comenzaba a jugar con los silabeantes cascabeles de las hojas. Además, por el montante abierto que comunicaba su cuarto con la habitación del matrimonio, se veía una tenue roja luz, y ya se sabía de memoria lo que anunciaba. Primero risas entrecortadas, luego besos sin recato alguno; después, suspiros. No tenía envidia, pero le recordaban demasiadas cosas, perdidas de pronto, vividas en una intimidad más recatada, más de ellos dos solos. Era el calor, el calor que traía aquellas cosas, aquel desenfado, aquella falta de pudor con tal de obtener un poco más de fresco. Desnudos, desnudos seguramente sobre la cama, haciéndose el amor de una manera primitiva, casi como animales. ¡Dios mío, qué cosas enseñaba la vida, la amarga, dilatada vida! —Y tú como ellos, cochino, como ellos. ¿Tú crees, Antonio, que se me ha olvidado? Entonces no comprendía pero ahora comprendo. Por eso te molestaban las mantas y las sábanas. «¡Qué sabroso sería el frío si no llegara a la habitación de dormir! ¡Tengo unos deseos de llevarte a Cuba!» Y te reías con la boca llena de besos, con los ojos encendidos tal vez de recuerdos pasionales. ¡Cochino, más que cochino! Por eso ella, además de las terribles circunstancias, había querido venir a Cuba, ver aquel país lujuriante que a veces se encendía tras la frente de su esposo. ¡Era preciso, era preciso! Por allí andarían sus secretos, la parte de él que ella no había alcanzado a comprender. La parte desconocida de aquella extraña mezcla, mitad audacia y mitad temor, mitad respeto y mitad brutal posesión. Lo había tenido todo entero, todo menos algo, y ese algo estaba en Cuba. Cuando viese la tierra, cuando viese las gentes, cuando conociese sus modos de vivir, su manera de pensar, lo tendría más que nunca. Fuerte, fuertemente contra ella, ya sin escondrijo alguno ni en el cerebro ni en el corazón. El yerno tenía que irse, la hija también, que cada oveja con su pareja. Y ella, aunque no corriera peligro, ¿qué iba a hacer sola, cuando podía realizar uno de sus mejores anhelos? Los aviones habían bombardeado ferozmente el pueblo. Sólo lágrimas, terror, angustia. Los ejércitos republicanos flaqueaban ante el empuje mecanizado de las tropas del caudillo. Ya no había esperanza. Ya nada se podía esperar. Una noche se planeó la huida, y a la mañana siguiente, entre la niebla, hacia Francia, en un barco pesquero, con un profesor del Instituto como improvisado capitán. Ocho años ya de todo aquello y ¡qué cerca, qué hondamente en el alma! ¡Las mujeres silenciosas; los hombres, señudos, con los puños apretados! Por la ría, antes de salir al mar abierto, el familiar paisaje temblando en las lágrimas como en el «fondo» de un charco de angustia. ¡Ay Avilés, de los bellos pinares, de las canciones dulces, de las penas calladas! ¡Cómo tiraba la tierra! No, no lo sabía. Si lo hubiera sabido ni la malsana curiosidad, ni los hijos, ni la zozobra política hubieran podido separarla de lo suyo. De su casa, de su señorío, de sus viejas amistades, de aquellas suaves montañas que cercaban el pueblo como guardándolo contra los asaltos forasteros. ¡Si supiera nadar, si supiera tirarse al agua y llegar a la orilla! Ocho años ya, ocho años. ¿Y qué? Nada. La Habana ya no era la de su marido atropellada por el progreso. Pero el calor era el mismo. Las mulatas las mismas. ¡Sí, sí, las mulatas! «Carne de guarapo» ¿recuerdas, sinvergonzón? Y entonces, joven, apuesto y con dinero. Allá era de ella, en Asturias era de ella, pero aquí en La Habana la sombra querida, la sombra que la acompañaba a todas horas, con quien era posible hablar, desahogándose, se le iba, se le esfumaba, Dios sabe detrás de qué extrañas aventuras. La gente no entendía de eso. Creía que los muertos, los desaparecidos se iban directamente para el cielo, pero ella sabía que no, que andaban por el mundo, por su antiguo mundo, persiguiendo aún su vida, sus aficiones. Tal vez mientras los alimentase el recuerdo de los vivos, acaso hasta el día del Juicio Final atropellado de trompetas y de misteriosos acontecimientos. ¡Viuda, más viuda que nunca, más sola que nunca, más desamparada que nunca! De pronto, sin saber por qué, lo sentía de nuevo a su lado; lo llamaba. —Antonio. Antonio, ¿estás de vuelta? Entonces el difunto le aseguraba que había estado con Fernando, su yerno, aconsejándolo, por los intrincados caminos del inconsciente, en la dirección de su fábrica de tabacos, pero ella notaba que era mentira. Fernando no necesitaba lecciones. Era inteligente, estaba bien preparado. Había cogido con amor el negocio, medio caído, y lo estaba levantando sobre bases firmísimas, cada día más alto el prestigio de la marca, el rendimiento comercial. Hacían balances espléndidos, vivían en el Vedado en una magnífica casa, tenían dos automóviles. Indudablemente debía ser feliz, estar contenta, pero le faltaba él y la tierra; la tierra y él, no sabía en qué orden de cariño. —¡Sinvergüenza, traidor, adúltero, viejo verde! ¡Si lo de España se arreglara en una semana ya te daría yo el guarapo! Bajo las sábanas, calentadas con botellas de agua caliente y bien quietecito. ¿Lo oyes? ¿Lo ves? Una extraña y poderosa angustia iba oprimiéndole el pecho, apretándole la garganta. Se sentía enferma, más decaída que nunca, más fatigada que nunca. No veía bien. La cabeza le daba vueltas; iba perdiendo la conciencia de sus actos. Levantó la vista, miró al cielo. No había estrellas. Sólo luces que bajaban y subían quemándole la cara, quemándole las manos, haciéndola retroceder cada vez más hacia la puerta de la habitación, estrecha y alta como para un sarcófago. —¡Auxilio, auxilio! No podía gritar. Se lo decía para ella sola, ya sin salvación posible, mientras unos extraños tambores repicaban n sus oídos y unos desnudos y fornidos negros le hacían señas deshonestas entre las quemantes antorchas. Porque ya no había luces sino antorchas altas, de humo, de ceniza, marcando un largo camino, muy largo, cuesta arriba, sembrado de semillas verdes que se le clavaban en los pies. Lejos, al final un sol pequeño, rojo como un farol, encendido en el cuarto de los hijos, se movía con el viento a derecha e izquierda; a izquierda y derecha; una, cien, mil veces; cada vez más aprisa, más distante, diciéndole que no, que no, que no. ¡Que no, Antonio, que no, hija, que no, Fernando! —¡Auxilio, auxilio! Nadie supo nunca lo que le había acontecido aquella noche. Ni sus hijos, ni el médico, ni ella misma. La recogieron del suelo, los ojos fuera de las órbitas, la boca en trismos, los brazos agarrotados. Casi cinco horas sin conocimiento, luchando con la muerte, una muerte agustiosa, de cuando en cuando un grito terrible, como si le clavaran un puñal o la arrojaran por un precipicio. Hubo junta de doctores pero no llegaron a un acuerdo. Que si esto, que si lo otro. La ciencia llega muy lejos, y a veces no va a parte alguna. Hay zonas del alma, equilibrios del alma a las que no ha podido descender el estudio, que cuando se rompen estallan como cataratas imprevistas, como volcanes de candente y poderosa lava, inundando la carne, haciéndola agitarse y estremecerse en convulsiones no catalogadas por la fisiopatología. Durante casi dos semanas no pudo abandonar el lecho. Se notaba vacía, sin fuerzas para moverse ni casi para pensar ni darse cuenta. Sólo un hilo de voz y las manos en busca de un cariñoso contacto. —María Antonia, Fernando, no dejéis a vuestra madre; me siento muy mal. Poco a poco fue reponiéndose, reanudando su vida por la casa, dando pequeños paseos en el automóvil buscando la brisa y los paisajes dilatados. Pero algo íntimo se había quedado roto, destrozado con el ataque. La sombra, la sombra querida, desde entonces ausente, sin contacto posible. —Antonio, Antonio. ¿A dónde has ido, dónde estás? ¿Por qué no vuelves a mi lado? No podía ni comenzar el diálogo, el dulce diálogo; buscar ansiosa la suave compañía que por tantos años la mantuviera en pie, la ayudara a sobrellevar dignamente la existencia. Ya sola, terriblemente sola. Sin el esposo, sin la tierra distante, sus hijos atentos y cariñosos, pero en su vida, en sus goces y pasatiempos. Una mañana, mientras se bañaba, oyó gritos en la casa vecina. Salió a medio vestir, temblando, pero con una nueva seguridad en sus movimientos, la mirada ya fija en los objetos que la rodeaban. —¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? El mayordomo le dio la noticia. Parecía que a la señorita de al lado, una vieja solterona siempre metida en obras de caridad, le había dado un colapso y estaba gravísima. El médico de la casa de socorros estaba atendiéndola. Se arregló un poco, aprisa y corriendo. Los trataba escasamente pero aquello era fuerza mayor, caso de humanidad. La muerte. ¡La muerte! Todo tenía su fin, todo sucumbía, todo llegaba a desaparecer. Se pasó tres días y tres noches cuidándola como si fuera de la familia; al final ayudándola a bien morir, amortajándola, preparando la sala mortuoria, dando órdenes, entera y segura como jamás había estado en Cuba. «Una santa, una verdadera santa», según expresión del vecindario. Pensando en todo, solucionando los menores detalles, enérgica y animosa a la vez. Cuando volvía a casa para asearse y cambiarse de ropa, los instantes precisos, la hija la regañaba. —Pero mamá, ¿por qué haces eso? No tienes ninguna obligación. Vas a enfermarte. Doña Caridad se sonreía. Le brillaban los ojos ya sin ojeras. No estaba enferma. Aquello había pasado. Se sentía bien, muy bien. Los humanos se olvidan lo que es la muerte, y ella, ahora, al verla de cerca se había reconciliado con la idea. Lo mismo en Cuba, que en Asturias, que en el mar. Dios estaba en todos los lugares para recoger un alma, para salvar un náufrago de la pobre vida. —Déjame, déjame, la pobre gente me necesita. La noche del velorio no descansó ni un instante atendiendo a la gente. Como la familia de la muerta era muy distinguida y el nombre de su yerno muy conocido, en una sola noche toda la buena sociedad habanera supo de ella, de su gesto ejemplar. —Caridad Navalperal, viuda de Rodríguez que tanto nos ha acompañado en estos días, un verdadero ángel. Y la respuesta halagadora, haciéndola estremecerse de justa satisfacción por el deber cumplido. —Mucho gusto. Encantadas. Ya sabíamos de usted, de sus admirables servicios. Alguien lo había contado por teléfono, cuando preguntaban por el curso de la enfermedad. —¡No sé qué hubiera sido de nosotros sin su ayuda! Luego se hablaba de modas, de perfumes, del noviazgo, de la agitada vida social. Y de enfermedades, de enfermos; sobre todo de enfermos. Desplegando una gran actividad selectiva, levantó, in mente, una cuidadosa estadística de pacientes crónicos, de futuros moribundos a quienes atender, a quienes ayudar en el duro trance. —No deje de ir por nuestra casa, Caridad. Es una pena que usted haya vivido tan aislada, tan sola. Aquello de España ya pasó. Usted debe sentirse como en su tierra. Los cubanos somos muy abiertos. Era verdad, era verdad, abiertos, francos, leales, hasta la cocina sus secretos y su vida. Desde la mañana a la noche se la pasaba de visita. Al despertar iba al teléfono y se enteraba minuciosamente del estado de «sus enfermos» como ella cariñosamente los llamaba. Y luego, a ver los más graves, dar consejos a la familia encargándose de las faenas más delicadas. Lo mismo hombres que mujeres, jóvenes que viejos. —A mi edad ya no se siente sexo. Somos carne de la muerte. Los remilgos se quedan para la juventud, para los que sienten aún latir en su sangre el grito de la especie. Dios bendice estos santos menesteres. Los hijos, María Antonia y Fernando, estaban asombrados de aquel cambio. No podían explicárselo. Don Armando, el médico de la familia, viejo y socarrón, fruncía el entrecejo cuando éstos le hablaban del caso. —Los médicos de ahora saben poco de estas cosas. Quieren explicarlo todo por el psicoanálisis. Nosotros los antiguos médicos de cabecera por anticuada costumbre, sabemos algo, a veces demasiado. Quizás no sepamos construir una teoría científica, pero comprendemos por intuición. Nada grave, no teman. Al contrario como una planta moribunda a quien de pronto riegan y abonan. Cada cual constituye su vida, busca su horizonte. El morir, el reflejo de la muerte, en la muerte ajena, es también una manera de rehacer la vida. Una manera. Lo era sin duda. Había ganado de peso, estaba más fresca, más lozana. Hasta alegre, decidora. Con los íntimos, con la gente, consigo misma; hasta con el ausente, su Antonio querido, extraviado tal vez al doblar la esquina de aquel ataque absurdo. —Tú no querrás volver, pero te recuerdo, Antonio; te recuerdo. Lo que hago en realidad es ir hacia ti, cuidarte en la carne enferma de las amistades. No me interesa la vida sino la muerte, porque tras la muerte estás tú, el lugar donde podré reunirme contigo para siempre, para toda la eternidad. Cuando llegue la hora me esperarás en la berlina. Nada de automóviles. Los automóviles llegan demasiado pronto, y antes de llegar allá arriba tenemos mucho que decirnos. Tienes que darme claras cuentas de ésta tu extraña conducta de los últimos tiempos. Ahora yo sola, en Cuba, y antes tú deseando traerme, Dios sabe con qué libertinas intensiones. Se quedaba un largo rato con los ojos llorosos, y su retrato entre las manos. Después se rehacía, miraba el reloj. Iba al teléfono, marcaba un número. —Caridad sí, desde luego. ¿Cómo sigue el enfermo? Esta tarde me fue imposible ir por ahí. Juanita Valcárcel se está muriendo. ¡La pobre! En cuanto coma salgo allá. No quería flores en casa, las odiaba. —Las flores para los difuntos, para las sepulturas. Cuando me muera todas las que queráis, pero en vida, ni una. Son hermosas en las coronas, en las almohadillas, en los sudarios. Si vieras, María Antonia, qué lindas las que lucía ayer el pobre Julián Almendares, que en gloria esté. No había donde ponerlas. ¡Un verdadero derroche! Un día, otro, otro. A veces se pasaba semanas enteras, casi sin dormir, en la casa del enfermo de turno, del muerto de turno. Sí, del muerto de turno. Porque se morían, se morían todos irremediablemente en cuanto ella aumentaba sus solicitudes, sus visitas, sus atenciones. Claro que no era por ella, por una maligna influencia de su personalidad, sino al revés, viceversa, en dirección contraria. Lo que pasaba era que parecía olfatear la muerte. La presentía. La veía llegar, ir poniendo sus manos sobre el pobre paciente. En el rictus de la boca, en el negror de las ojeras, en la palidez de las manos. —Los doctores dirán lo que quieran, pero yo lo veo mal, muy mal y por desgracia nunca me equivoco. Deben ir pensando en prepararlo, en que arregle sus disposiciones si no las tiene en orden. Después vienen los lamentos. Alguien comenzó a correr la especie, a advertir a los parientes. Al comienzo pareció casualidad, pero después, día a día, se iban confirmando las suposiciones. Daba mala suerte. Con su presencia el enfermo no podía mejorar. No era un caso, sino quince, veinte, veinticinco. Al principio en voz baja. No se debían creer esas cosas, tonterías sin duda, pero por si acaso. ¿Quién era capaz de negar o afirmar nada de la posibilidad de lo maravilloso? Después en voz alta, vox populi. Hasta las cartománticas, las palmistas y las adivinadoras dieron el veredicto en contra: Mal de ojo. Influjo maléfico. Mortífera atmósfera. Doña Velorio, doña Velorio. ¡Doña Velorio! Nunca se sabe quién pone los motes, quién bautiza con los apodos. Pero corren rápidos como un reguero de pólvora. Ya nadie la conocía por su nombre y apellidos, sino por doña Velorio, simplemente por doña Velorio, nada más que por doña Velorio. Que si doña Velorio esto; que si doña Velorio lo otro. Y doña Velorio, triste desconsolada, sin comprender, sin poder explicárselo. —De ninguna manera, Caridad, de ninguna manera. Los de la familia somos suficientes. No tiene por qué molestarse. Ya nosotros le avisaremos. Y le agradeceríamos que no llamara. Es que el teléfono está muy cerca de la habitación y el timbre lo altera de una manera terrible. Sola, más sola que nunca. Ya sin la muerte, sin el dolor y la angustia de la muerte ajena como un anticipo de la propia. Sin amistades, sin nadie. —¡Antonio, Antonio! ¿Qué has hecho de mí, de tu pobre mujer? ¿Por qué no vuelves? Comenzó a palidecer, a adelgazar, a sentirse deprimida, a no poder dormir. ¡Si supiera al menos la causa! ¡Si supiera al menos por qué rechazaban sus cristianos servicios realizados de todo corazón, hasta alegremente. Pero ni una palabra ni un razonamiento. Ni los hijos, ni los criados, ni el confesor. Disculpas, sólo disculpas; frases vagas, mentiras piadosas. ¡Qué desengaño, Dios mío, qué gente más ingrata, qué gente! Una tarde, forzando todas las consignas, sin poder contenerse, fue a ver una antigua amiga, ya desahuciada, con quien había hecho amistad en aquellos felices tiempos de la posible misericordia. Entró rápida, atropellándolo todo: los criados, los muebles, las frases amables. —¡Es mi amiga, déjenme, déjenme; es mía, quiero cuidarla, socorrerla! ¿No ven que va a morirse? Al penetrar en el cuarto, la enferma dormitaba. Una dulce penumbra envolvía la habitación como una bella telaraña gris para una pesca de ensueños. Se sentó a la cabecera de la cama. La miró dulcemente; le pasó la mano por la frente acongojada. —Va a hacerle daño, Caridad. Debemos evitarle las sorpresas. Le agradeceríamos que se retirara. Poco a poco la enferma fue entreabriendo los ojos. Primero con indiferencia, después con asombro, luego con terror. Se incorporó bruscamente, las manos como un escudo, defendiéndose de la terrible aparición. —¡Doña Velorio! ¡Doña Velorio! ¡Es la muerte, la muerte! Era la muerte. Fría, helada, en un segundo la boca en rictus de espanto, las manos como garabatos de madera. ¡La muerte! Y con los gritos de los familiares la repulsión brutal, perdidos los estribos, olvidadas las fórmulas sociales de la convivencia. —¡Fuera, fuera! ¡Usted la ha matado, usted será la responsable! ¡Bruja de mal agüero, engendro infernal! Por fin. Lo sabía, ya lo sabía. ¡Doña Velorio! Como una leprosa, como una maldición. Las puertas cerradas, las ventanas cerradas, los corazones cerrados. Con cerrojos, con trancas, con miedo, con espanto. Nada menos que Caridad Navalperal, viuda de Rodríguez, convertida en doña Velorio, en la viva representación de la muerte. No en el hazmerreír, sino en el hazmellorar de las gentes. Como los perros a quienes se ahuyenta a pedradas en la noche cuando les da por aullar lastimeramente. Como las lechuzas y los pajarracos nocturnos, a quienes se espanta con tiros al aire. La Habana entera. ¡Toda La Habana! Los de arriba con sus murmuraciones. El pueblo con su relajo, con su choteo para ahuyentar el pánico a lo desconocido. ¿Qué mal había hecho? ¿Por qué la castigaba así el destino? Había sido buena, cariñosa, caritativa. En busca siempre de su vida, de su pobre vida, de su gran amor, destrozado por los dioses. Siempre con Antonio refugiada en él, en su carne y en su recuerdo, en su sombra. Y cuando ya no tenía sombra, en la muerte, queriendo pisar de continuo su negra antesala para estar más cerca, para creerse más cerca, para sentirlo al otro lado del negro cortinaje. —¡Antonio, mi Antonio! ¿Por qué me has abandonado? ¿No ves lo que has hecho conmigo? Un fantasma, una figura de terror. Y yo queriéndote, adorándote, haciendo un día y otro tu santa voluntad, tu real gana. Por ti vine a Cuba, por ti; por comprenderte mejor. Ni por los hijos, ni por la guerra. Por ti, sólo por ti; tú bien lo sabes. ¡Y me engañaste, me engañaste! Creía en tu dulce canción, en aquella guajira que me cantabas desplegando ante mis ojos inocentes un horizonte de paz:

Cuando me encuentre cansado —¡Mentira, Antonio, mentira, al guarapo, a la carne! Te faltaba una rumba por bailar y te fuiste detrás de los tambores. Soñabas con la cintura de una «santa», y te fuiste a moler en su trapiche. ¡Mujeriego, viejo verde! Ni de los muertos puede uno fiarse, ni de los muertos. Y todo por el calor, por la sofocación. La lluvia del Cantábrico te apagaba la sed, te diluía los espejismos. ¡Y fui yo quien te traje, te traje de nuevo! Porque aunque los demás te crean muerto, y yo te hable como a un muerto, vives en mí, estás vivo, quemante todavía aunque ya no por mucho tiempo. Muerto el perro se acabó la rabia. Muerta yo, tú muerto, frío, sin sangre y por lo tanto sin extravíos. Iba aprisa, casi corriendo, sin saber a dónde, sin importarle el rumbo. El Puente de Pote, la Quinta Avenida de Miramar, el Country. El atardecer como un bello soplo de luz maravillosa. Luego, la noche, el cielo alto y fuerte. Un millón de estrellas para la esperanza del hombre. Sin fatigarse, como si tuviera alas, sin importarle la soledad del nocturno. ¡Adelante! ¡Adelante! Ya no tenía casa, ni hogar, ni consuelo, ni tarea, ni camino. Hacia él, hacia su Antonio, directamente. Hacia el campo. Más cerca de Dios, más lejos de la perdición de la humanidad grosera de la pasión. Al fin, despacio, agotada, los ojos fuera de las órbitas, el pecho anhelante, el corazón ya trémulo de impulsos vitales. —Antonio, Antonio, ¿dónde estás? Cerca ¿verdad, amor mío? Por fin vamos a morirnos para siempre, tú y yo juntos. Gracias, gracias por haber venido. El pasado no importa. Importa el futuro, lejos, lejos de lo que se pudre, por encima de la pestilencia de la carne. ¡Y qué hermosa la berlina! Este José, el cochero, es un tesoro. Buenas noches, José, no me había olvidado de ti. Nunca se olvida la juventud. Tú, que me llevaste a la boda, tenías que llevarme al cielo. Aquello también fue el cielo. ¡Y qué gordos conservas los caballos! La carretera es muy cuesta arriba, pero yo sé que a ellos les gusta galopar por las cuestas, beberse las distancias. ¡Ayúdame, Antonio! Y que vaya despacio, muy despacio. Tenía que preguntarte muchas cosas, pedirte que me explicaras, pero ahora no quiero. Es mejor así, el uno contra el otro, en silencio. Tu brazo por mi cintura, mi cabeza, mi pobre cabeza sobre tu hombro... Así... así... La encontraron muerta por Sans Soucí, cerca de la carretera Central. Sonreía. La suave mirada, en los ojos de alguien. Las manos en las manos de alguien por igual motivo. Y en el entierro muchas flores, muchas coronas de flores en un tardío arrepentimiento de lo que no se podía comprender. Sin embargo, el pueblo como no olvida, entonó su canción. Que el choteo, las canciones de choteo, sirven para ahuyentar los espíritus malignos:

Se murió doña Velorio. PULSA AQUÍ PARA LEER RELATOS RELACIONADOS CON EL EXILIO |

|

En soledad vivía San Juan de la Cruz

Debía caminar despacio, muy despacio para que aquello no llegara pronto. Andaba lejos, todavía muy lejos, una sombra, una insinuación acaso, pero ya en marcha con su fino puñal de hoja resplandeciente; un puñal sin sangre o de sangre para adentro. ¡Quién sabe! No merecía la pena pensar cómo era. El caso es que se acercaba, que debía llegar y encontrarla en su sitio, lejos del ruido y de la fingida pena de los demás, igual que si fuera a acabarse el mundo. ¿El mundo? No se acababa, no; se terminaba para los muertos. Los muertos descansan en sí mismos, y esa idea la estremecía de satisfacción haciéndola avanzar lentamente para no precipitar los acontecimientos. Había que hacer bien las cosas para que nada fallase; si no, otra vez la hipocresía, las lágrimas, los gritos por el campo, desde las ventanas y la puerta del bohío queriendo incendiar el cañaveral. Era imposible aguantarlo una vez más, sufrir la misma escena nuevamente. Sola, muy requetesola, como había vivido, como se vive siempre, como se muere a pesar de las manos que aprietan y de las oraciones que se susurran. Tenía ganas de reír, de reír a carcajadas, quizás la primera vez en su vida. Era curioso. Había soñado que, camino de la gran soledad, no se encontraba uno con la risa y, sin embargo, acababa de hallarse con ella a boca de jarro, escalando su garganta en busca de los dientes. ¡Los dientes! Los pocos dientes. Algunas muelas y aquel incisivo grande, torre del esplendor de antaño habían tenido que sacárselos uno a uno a fuerza de dolores. Que si daban pus a la sangre, que si quitaban las ganas de vivir. ¡Tonterías! Ahora el médico se lo aseguraba: la mala masticación traía anemia y Dios sabe cuántas cosas más, pero todo era hablar por hablar, gusto de la sapiencia y ganas de complicar lo irremediable. El caso era que había llegado el puñal y se le había clavado en el corazón para que no siguiera funcionando. Una vez, dos veces, no sabía ya cuántas. Al principio, con un disgusto. Luego, cuando le daba la gana, por cualquier cosa, sin razón, por el placer sin duda de apuñalarla, dejándola después con la herida del susto, y la herida grande y abierta de los ojos de sus hijos. No por ella, estaba bien segura, por la muerte. Veían en su rostro a la muerte y tenían miedo, y temblaban, y les temblaba el agua de las pupilas como si tiraran en ellas la piedra de lo desconocido. Por ella, no; no la necesitaban. La habían necesitado antes, cuando eran pequeños, cuando no eran sino pedacitos hambrientos de su corazón, pero con los años había llegado el egoísmo de la existencia, y ya eran tan solo apetito de mundo, ansias de correr tras las pasiones, largos suspiros en las noches de luna creciente. ¿Por ella? ¿Por ella misma? ¡Bah! Estaba bueno lo del bohío siempre barrido y cada cosa en su lugar. El café caliente, la ropa bien planchada, la comida bien sabrosa dentro de las posibilidades. Pero, ¿por ella?, ¿por ella misma? Ni hablar, como decían los muchachos. No se engaña uno con falsas creencias. Hay que mirar los hechos cara a cara, sin temblor, para que no se rían de nosotros. Despacio, más despacito aún para que el puñal no se precipitase. Todavía el sol estaba por caer y la estrella de la tarde se arreglaba las luces en el misterio de la sombra. Quería volver a verla, que ella la viera irse caminito arriba por el sendero corto de la encrucijada llena de oraciones y de niebla. Era su estrella polar, el inmenso imán de toda su vida. La descubrió una tarde cuando era niña, mejor dicho, cuando había dejado de serlo por aquella sucia sangre de todos los meses. Las mujeres le explicaron que era "señorita", pero no lo creyó. Ser señorita representaba algo muy hermoso, con un traje largo, color de rosa, y mucha música en el pueblo para la primera tarde de domingo. Ponerse flores en el pelo y mirarse los labios en el espejo del arroyo. ¡No podía ser verdad, no podía ser verdad, la estaban engañando! Recordaba haber llorado mucho, millares de lágrimas, y al atardecer salió para irse lejos, para que nadie le escupiese la cara y huyera de su sangre como de la peste. Fue entonces cuando descubrió la estrella de la tarde, allí sola, mirándola de hito en hito con su parpadeo azul de recién nacida. Tan linda, tan de ella y para ella que ya no pudo seguir pensando en sí y en su desgracia. Había perdido algo, no sabía qué, pero encontró aquella estrella, hermoso juguete para su melancolía. Una tarde, cuando los hombres la ofendían clavándole la mirada en los recién estrenados senos, se los había enseñado para que los librara de todo mal, sintiendo una transfusión de pureza por los agudos pezones. Y otro atardecer, le mostró la boca donde el novio le había dejado un mordisco de amor, y más tarde, de recién casada, la cintura, ceñida por vigorosos abrazos. Su confidente, su amiga, su única compañera, pero lejos como todo, ya que todo se tiene y no se tiene, llega y se va como un relámpago. Se detuvo un momento. El puñal apuraba pero aún no era de verdad, un cuarto de hoja dentro de la carne. Respirando hondo, quedándose quieta, se sentía mejor. Sobre la loma, el bohío parecía llamarla rogándole que volviera. Sólo un adiós, una despedida. Las gallinas por aquí y por allá picoteándolo todo. Las ropas puestas a secar en la tendedera lo mismo que las tiernas banderitas de hogar. La silueta del cañaveral de frente, un oasis para su desierto. Crecido, bien crecido, un bosque donde refugiarse, donde encontrar la salvación, la soledad para su hora. Allá abajo no la buscarían. Sabía bien que no pensarían jamás en eso. Lejos, en el corte final, mirando al horizonte para ver llegar lo que esperaba. Lo tenía bien elegido, bien estudiado. Tumbadas las cañas que le sirvieran de almohada, almohada dura, de azúcar, un almíbar de piedra para su paladar sin esperanza. No, allí no llegaría nadie. Registrarían por la loma, rumbo al pueblo, rumbo al bohío vecino, por la guardarraya, pero allí, en la esquina, frente al tajo, no la buscarían. Tendrían que haberla entendido y no la habían entendido nunca. ¡Nunca, Dios mío, nunca! Nunca, en su abandono, en su silencio, en su amargura, en el hacer y deshacer de las faenas, una máquina de reloj a quien se dice buenas noches y buenos días para darle cuerda, para que se sepa que están presentes. —¿Te duele hoy? Ya sabes lo que recomendó el médico. Y si te da fuerte, rompes el ámpula y hueles profundo y te quedas quieta en la cama hasta que volvamos. Se lo decía la hija, ya para salir, bien arregladita y bien contenta. Trabajaba en una fábrica de perfumería que hacía poco habían puesto los boticarios del pueblo con muchos anuncios en los periódicos de la capital. El hijo, jamás contaba palabra, siempre con los puños apretados y el gesto fruncido por culpa de aquel amor que no le salía derecho. Y el marido, nada, una fuga constante, un mirar hacia otro lado, un dejar el dinero, los sábados, sobre la mesa de comer, para que todo estuviera en orden y no pudiese achacarle ningún descuido en sus obligaciones. —Ahí lo tienes. Y si necesitas algo más, que no debe necesitarse, pídemelo. Ya sabes que no quiero disgustos.

Sola, siempre sola, sin nadie para ella ni ella para nadie, un auténtico fantasma de vida. No merecía la pena vivir, no merecía la pena haber vivido. Cuando niña, en casa de los tíos, pasaba la misma cosa. Los hijos son los hijos y los sobrinos por mucho que se les quiera, y además no se esforzaban mucho en quererla, una criada para todo lo desagradable. "Coge esto, dame lo otro, apúrate que bien descansada comes el pan", como si el pan lo fuera todo y el cariño no importara ni nutriese el alma para la alegría dulce de la infancia. Aquella tarde, en que tuvo por vez primera al hijo de sus entrañas colgado de su pecho, dándole largas chupadas a su tierno pezón de madre primeriza, sintió el único recuerdo de su niñez, también ella en los brazos de la madre, muerta con el padre en un accidente de ferrocarril camino a La Habana. La gente decía que no se recordaban sucesos tan tempranos, pero ella los sintió correr por la médula de sus huesos, por su carne joven y tersa, por su leche recién estrenada que se le iba en una fuente de ternura. Venían de muy lejos, una sombra. Ganas de llorar y de ser no la madre, sino la hija, hija de aquella mujer cuyos ojos no vio nunca. La de las tiernas caricias perdidas entre hierros y tablas, humo de carbón y ayes lastimeros, según le contaron mucho después, cuando fue capaz de sentir el vacío a su alrededor en un halo de angustia. Sin hermanos, sin padres, sólo la sobrina, la intrusa, la de las sobras y los trabajos de pega porque para eso estaba allí, un perro sato llegado a la casa una tarde de domingo sin amor ni rastro. Era verdad que el tío, el de su sangre, el hermano de su madre, la quería bien, pero estaba poco en el hogar por los quehaceres del campo. Llegaba tarde, muerto de fatiga y se levantaba al amanecer con los ojos hinchados por el poco dormir y la mucha zozobra. De tarde en tarde le acariciaba el pelo de pasada, le traía un regalito del pueblo para endulzarle lo que él también sabía pero no lograba remediar. Lo que sabían todos y entre todos la tía, maldiciendo siempre por aquella carga que le había caído del cielo. Como si no fuera bastante con los suyos, con los de sus entrañas, aquella niña triste, siempre en Babia, escondiéndose por los rincones para llorar lo que no tenía remedio. Desagradecida, más que desagradecida. ¿No comes nuestro pan y vistes nuestros vestidos? Sola, siempre sola hasta que llegó el hombre y con el hombre el amor, y con el amor los muchos besos y la mucha locura de la luna de miel entrando por la ventana a bañar su cuerpo desnudo sobre la cama recién hecha. Le mordisqueaba los senos y los hombros y la apretaba fuerte clavándose en su carne igual que una flecha de fuego. Después, parecía olvidarla, volviéndose del otro lado para no verla. Eran relámpagos que le deslumbraban el espíritu dejándola luego más sola aún, con la piel llena de huellas digitales y de besos que no florecían jamás en ternura. —Déjame, no me toques. Ahora no me gusta que me toquen ni que me miren, ni que me digan tonterías. Al parecer, la ternura era una gran tontería para él, un hombre como un volcán en las explosiones del deseo. Más tarde, nada, un silencio sin arrullos, un precipicio cada vez más hondo entre los dos, cada vez más abierto, una orilla y la otra en el fin del mundo, hablándole a voces para no olvidar su nombre ni las razones de su casamiento. —¡Ingrato! ¡Ingrato! ¿No me estás escuchando? La escuchó algunos días más, cuando llegó el hijo y más tarde aún, cuando nació la niña con su misma cara y su mismo gesto en las facciones. La mimaba alguna vez, no sabía bien por qué, acaso arrepentido de aquella soledad en que la dejaba envuelta. —Es que yo soy así, perdóname. No tengo remedio. Lo tenía, vaya si lo tenía. Pero sus senos ya estaban caídos por la crianza y la edad y la cintura no se le quebraba como antes, al caminar, en el toma y dale del tentador balanceo. Él ignoraba que las mujeres quieren eso, pero también otras muchas cosas. La frase tierna, la compañía segura, la mano del hombre para saltar los obstáculos de la vida, la compenetración y el cuento de lo que sucede. Un poquito de todo, un poco de nada. Se iba fuera, allá tras el central, en busca de lo que no encontraba en el bohío, y luego retornaba con la boca sucia y los ademanes más despegados que antes, como si le diera rabia de sí mismo, como si se odiara y odiara a las mujeres que no le regalaban lo que no sabía regalar. Sola, siempre sola, de una labor a otra labor, de una faena a otra faena. Un año, otro año. Una madrugada y un atardecer, un nocturno de viento y otro de estrellas como lágrimas. Siempre igual. Con un miedo terrible a que se le quedaran las manos vacías, sin ocupación para ahogar los lamentos de la desesperanza. Se estaba mejor haciendo y haciendo, lavando la ropa, barriendo el interior, planchando las camisas de los hombres y los vestidos de la muchacha. El médico quería que no trabajara, pero el no trabajar representaba la muerte aún con la sangre sube y baja palpitando en el pecho; en el corazón adolorido, la imaginación sobre sí igual que un aura tiñosa. El puñal, aquel fino puñal se le iba entrando cada vez con más fuerza, pero ya no le asustaba. Era la liberación, el quedarse dormida, el no sentir, el irse lejos hacia lo que Dios tuviera dispuesto. Un poco de llanto, un entierro al mediodía y luego el olvido por las veredas del lugar y por las veredas de los suyos. La necesitaban y no la necesitaban. La necesitaban para la comodidad de lo hecho, pero no para la camaradería de lo que se vive. Andaban por lo suyo, cada vez más por lo suyo, y ella cada día más aislada, con aquel puñal que le desgarraba el horizonte. Se detuvo un instante. Dolía fuerte y le costaba respirar, pero faltaba poco. Allí, en el corte de caña, frente al tajo, para esperar la muerte. Allí en su cama de azúcar para esperar que todos los muertos vinieran en su busca. Estaba segura, después no se sentiría sola, encontraría a su madre con la blusa aún abierta y el pecho con una gota de leche para su boca sin besos. Al padre, aquel duro jinete que al parecer temblaba de emoción cuando se la ponían en las rodillas. A aquella amiga buena de la escuela, que le regalaba caramelos para enseñarla a sonreír. Todos, todos los conocidos y desconocidos, los de su tierra y otras tierras, los antiguos y los de anteayer, en la cadena interminable. Cantando juntos, apretados, en una procesión sin fin, hacia las bellas playas de la aurora. Volvió a detenerse. El puñal sabía su vaina, estaba ya hasta el puño, girando la hoja para que el agujero se agrandase, el pecho sin aire y las rodillas de algodón en rama para la herida de la noche pronta. Un paso más, despacio, muy despacio para que todo resultara como estaba previsto. El colchón, la almohada, el tajo por el que entraba el horizonte, y por el horizonte las nubes rojas del atardecer. Se inclinó despacio y se tendió boca arriba. El cielo andaba hermoso con las nubes grandes, en las que trabajaban los escultores del viento. Rojas, azules, casi verdes, rosadas igual que las ilusiones de una niña. Había potros y canteras, y mujeres en escorzo de tentación, niños tiernos de espuma, y manos que parecían recoger los hilos de unos papalotes de luz tendidos desde la línea ondulada de la tierra. Ya no le importaba que doliera, que el puñal se tornara en afilado machete hasta la espalda. Sola ya como había vivido, como era necesario morir. Sin aves hipócritas, sin lamentaciones tardías, sin frases a destiempo. Sola, consigo misma, hacia arriba, hacia lo nunca visto, hacia la eternidad. —¡Mamá! ¡Mamá! Llegaba desde lejos la voz del hijo extraviada entre los matorrales. Acaso él, él tan solo por la desgracia de aquel amor que no le salía derecho. Acaso él, hoy, pero ya no mañana y sobre todo a la semana siguiente, envuelto por las andanzas del trabajo y de la juventud. Se reirían por la noche los tres juntos, se contarían sus cosas como siempre, se irían a acostar por el cansancio de las faenas. La voz se iba distanciando, y un silencio rumoroso se arrastraba por el suelo, lamiendo las bases de los canutos y levantando, arriba, una cruda marea de temblores. Lo mismo que si el mundo expirase de una vez, acostado a su lado, una estatua de mármol blanca y fría para un monumento de cementerio. Ya no sentía dolor ni le faltaba el resuello. La tierra parecía una cuna que se moviese al compás de una nana mecida de guitarras, y la estrella de la tarde, su eterna compañera de goces e infortunios, estaba allí sobre sus pupilas, candente y azul, limpia y cuajada, mirándola bien adentro, ofreciéndole la condecoración de su ternura y la magia de sus suaves guiños. Estremeciéndose al caer, cada vez más grande y cada vez más pequeña, sobre el agua coagulada de sus ojos abiertos, rodeados por las negras ojeras de su última soledad. |

|

«La fidelidad es el esfuerzo de un alma noble por igualarse a otra más grande que ella». J. W. Goethe INo sé cómo llegó al pueblo. Jamás pude averiguarlo. En realidad, hasta ahora que lo pienso, que lo repienso una y otra vez, que lo contemplo con los ojos de la lejanía en el tiempo y la distancia, nunca me preocupó la extraña circunstancia de aquel zapatero cubano, mulato por más señas, metido a vivir en Avilés, el pueblo asturiano de infancia, empapado de lluvia fina, dormido melancólicamente al lado de la larga espada de su noble ría como una estatua yacente; con sus soportales nublados por el eco redondo de las almadreñas; con su acerado humorismo detrás del cual se escuchaba la tristeza de una vida sin vida, siempre igual, como las nubes grises. Pensándolo bien, no tenía por qué extrañarme. Cuando abrí los ojos a la existencia, cuando comencé a darme cuenta de lo que me rodeaba, estaba ya allí, para mí, al menos, desde siempre, dándole al martillo y a la lezna en el pequeño portal de la casa fronteriza; igual que las niñas jugando al corro en los atardeceres de primavera; que los señorones, graves y presuntuosos, que paseaban las calles una y otra vez sobrecogidos por sus propias largas peroratas; que las piedras y los escudos de las casas; que las boticas, con sus misteriosos pomos de porcelana donde se guardaban amargos extractos de salud; que las tiendas de ultramarinos, con sus geométricas pilas de redondas latas y sus sacos medio abiertos para que las manos de las amas de casa pudieran acariciar, sabiamente, los pálidos garbanzos de Castilla. Todo en su sitio, y Pepín, El Mulato, en el suyo. Todos cumpliendo con su obligación de componer aquella maravillosa estampa primera de mis ojos niños preñados de asombro y rotos de contornos precisos. Además, el caso, bien mirado, no tenía nada de extraordinario. Desde que despertaba hasta que me dormía estaba oyendo hablar de Cuba. La mitad de los hombres del pueblo habían estado allá; la mitad de los jóvenes se preparaban para dar el salto. Por las noches de verano, cuando el horizonte se ensanchaba un poco y la brisa conservaba, un tanto, el color amarillo del sol, los mozos pasaban cantando, a tres voces, las últimas dulces habaneras llegadas de la Perla querida; los ceniceros estaban llenos del gris residuo de los tabacos, cuya procedencia garantizaba un bello anillo de papel, en oro y sangre, dejado caer, bien visible, como si no importara. Todos los años, durante tres y cuatro semanas, mi madre trabajaba, afanosamente, dirigiendo el embalaje de grandes cajas llenas de chorizos, morcillas, habas y jamones, destinadas a cruzar el océano, y todos los años, igualmente, mi padre se pasaba tres y cuatro días, en mangas de camisa, el chaleco desabrochado, martillo y cincel en ristre, abriendo, con los ojos encendidos de sensual regusto, otras grandes cajas repletas de la dulcísima y morena azúcar de caña, del verdiseco y arriñonado café, de la olorosa y pegadiza guayaba veteada de temblorosa jalea. No podía extrañarme. No había manera de que me preocupara lo más mínimo, el encajamiento asturiano de aquel zapatero remendón de ojos picarescos, tez cetrina, y jotas melladas. Estaba allí por la misma razón que las canciones y las preocupaciones cubanas; que las cartas, que madres y esposas esperaban anhelantes todos los meses; que las luces de juventud que se encendían en las pupilas de los ancianos, cada vez que recordaban los bailes de Tacón o las excursiones a Puentes Grandes. Estaba allí, desde siempre, en su sitio, y eso era todo. Dale que le das al cuero y la aguja, al martillo y a los clavos. Un par y otro par de zapatos; un día y otro día. Si hubiera tenido otro oficio se hubiera muerto de hambre, porque no iba nunca a misa, y además, era republicano; pero como era zapatero, y todos los zapateros de España estaban, por aquel entonces, dejados de la mano de Dios, como no tenían remedio, lo mejor del pueblo le mandaba a arreglar sus botas; y no sólo por mediación de las sirvientas, sino en mano de las mismas señoras, quién sabe si enternecidas por su malicioso mirar y por sus palabras corteses. —Usted manda, mi señora. No faltaba más. Siempre dispuesto a servirla. Cuando el caso merecía la pena, las acompañaba hasta la puerta y hasta se quedaba en el umbral viéndolas alejarse, los párpados entornados, las manos bajo el largo delantal de hule. Luego, al volver a su pequeña banqueta, tras la diminuta mesita, golpeaba más fuerte, cosía más aprisa, se tragaba ciertas interjecciones que no era conveniente brotaran de sus labios, gordos y sensuales, tras los que escondía un fuerte teclado de blancos dientes como para una salvaje sinfonía de amor. Con las cocineras y doncellas de las mansiones clientes, ocurría de manera bien distinta. Eran ellas las que no querían irse y se sentaban largos ratos en las bajas sillitas, como para un corro de enanos, mientras él, cumpliendo con su oficio, la boca llena de tachuelas, el martillo machacando sus varoniles intenciones, las miraba de hito en hito advirtiéndolas picarescamente: —¡Siempre lo mismo! Eva, como en el paraíso, mostrándole la manzana al pobre Adán. Pero ten en cuenta que yo no soy tan inexperto. Un día cualquiera... Reían. Yo no sé en qué paraban aquellas jaranas. Era demasiado niño par a darme cuenta. Sólo ahora, atando cabos por acá y por acullá, puedo reconstruir lo que estoy contando. El caso es que jamás dio un escándalo, ni se le vio borracho, ni se le supo jugador. Un hombre cabal, serio, honrado. El primero en abrir su reducido establecimiento, el último en abandonarlo, golpea que te golpea, sin irritarse nunca, en todo tiempo sonriente, como si una alegría interna le brotase del alma. Sin embargo, era un sentimental de lágrima propicia y limosna pronta, a pesar de su estrechez. Los pobres del pueblo, al ir o al volver de su turno peticionario en la puerta románica del templo de San Francisco —arrullado por el fuerte correr de sus seis caños, con pétreos mascarones, donde bebían los aldeanos y abrevaban sus bestias— sabían dónde conseguir una moneda más. A veces, refunfuñaba, pero la mano no seguía a la protesta. Revolvía el cajoncito lateral de la mesa: —¡Como si yo fuera rico! ¡Como si no tuviera que pasarme aquí de sol a sol para poder vivir malamente! Luego daba un suspiro, una larga puntada más, y retornaba a la faena que sólo interrumpía al mediodía, cuando sus tres pequeñas, mulatas como él, regresaban de la Escuela Pública. Porque era viudo. Yo no alcancé a conocer a su mujer, una apretada escultura de canela con la que había arribado al pueblo, pero un día, por casualidad, oí contar a mi padre la triste historia. Parece que se querían de verdad, con locura, pero a la mulata no le sentaba corporal ni espiritualmente aquel clima, como un frío puñal de agua hasta la médula de los huesos. A veces se ponía a llorar tras los cristales empañados de orbayo, añorando el sol, la bienaventuranza de su patria lejana, y al regalarle la tercera hija se fue para siempre no se sabe si del parto o de melancolía, con miedo en la entraña a quedarse prisionera entre aquellos montes con el sordo canto de un mar eternamente embravecido como una amenaza para aquel que osara aventurarse. —Ahora sí que no tengo escape —le decía Pepín a mi padre—. ¿Cómo dejarla sola, sin familiares, sin una flor ni un pensamiento sobre su tumba? Además, aquí a mis hijas no se las señala ni se las desprecia. Son hijas de un zapatero remendón, pero nada más. ¡Yo trabajaré para ellas! ¡Y vaya si trabajaba, si las atendía! Una vieja vecina les preparaba la comida, pero todo lo demás se lo hacía él en funciones de padre y madre en una sola pieza. Escogerles los vestidos de colores chillones; peinarlas según esa cuadrada geometría de tablero de ajedrez rematado por las trenzas, con grandes lazos, extrañas mariposas disonantes; tomarles la lección, saber por dónde andaban. Poco a poco, fue aprendiendo de nuevo a sonreír en la mirada ingenua de sus pequeñuelas, que se criaban sanas y felices; a mirar la vida de frente, a resignarse, por lo menos resignarse a no volver nunca a su Habana querida cuyo recuerdo le mordía el corazón, sobre todo cuando las pandillas de jóvenes pasaban delante de su casa con las dulces y distantes canciones en las armoniosas gargantas. —¿Oyó usted la noche pasada? ¡Qué bien cantaban! ¡Parecía que andaba uno por Jesús del Monte! Algunos ricos indianos, formaban en el atardecer su tertulia en la pequeña zapatería. Se sentaban en las sillas bajas y comenzaban a hablar de lo mismo: de la zafra, del mal gobierno republicano de la Isla; del descuido de España por haber perdido aquella joya; de aquellas maravillosas mujeres de sus buenos tiempos. Los nombres de los patricios cubanos y de los generalotes, se barajaban una y otra vez. Ya habían transcurrido muchos años de todo aquello, pero eso no importaba. Se repetían las consabidas historias queriendo meterse dentro de ellas, a ver si era posible incorporarse de nuevo a la juventud perdida. Mi padre, por imposición tácita de Pepín, El Mulato, era algo así como el presidente de la reunión. Para él había una silla alta que nadie se atrevía a ocupar, y sus palabras tenían siempre la aprobación entusiasta del remendón correligionario, orgulloso de poder contar con tan importante apoyo. Porque mi padre había estado siempre de parte de los mambises; porque era como él, republicano en el caso de España; y porque sólo en las grandes solemnidades se dignaba ir a misa; no por devoción, sino por acompañar a mi madre. Cuando en el fragor de las acaloradas discusiones, mi padre, rubio y fornido, señalaba los desastres pasados como prueba de incapacidad de las clases reaccionarias de la Península y recordaba párrafos de Pi y Margall, inflamados de solemne oratoria y clara visión política, Pepín se le quedaba mirando como a un Dios a quien tuviera que agradecerle algo más que la vida. —Así se habla, así se habla. Así habló Martí, aquel genio que ustedes nunca supieron comprender. Martí, José Martí, era en él algo más que una devoción. Una pasión consciente, forjada en largas horas de lectura, quemándose los ojos, mientras sus hijas dormían y el cuerpo le pedía el necesario descanso. Porque leía sin reposo, todos los días, pasase lo que pasase. Un miembro de la tertulia, don Esteban, El Silencioso, apodado así porque jamás hacía otra cosa que escuchar sin opinar nunca, siempre enfundado en un escrupuloso traje carmelita de magnífico paño inglés, largo saco ribeteado de esterilla, bombín del mismo tono y una soberbia colección de admirables bastones, le prestaba libros, principalmente sobre historia, filosofía y ciencias sociales. Puedo confesar, sin rubor y aun sin irreverencia, que la primera vez que oí nombrar a Schopenhauer, Gustavo Lebón, Mantegaza, Menéndez y Pelayo, Varona, fue en boca de Pepín, El Mulato, por mil motivos ilustre zapatero remendón de mi pueblo. Lo hacía sin pedantería, sin resabios, como la cosa más natural del mundo, como se habla de ilustres amigos a los que se reverencia y cuyas sabias enseñanzas es necesario aplicar para un mejor entendimiento entre los hombres. Una tarde, allá por mis diecinueve años, la víspera de tomar el tren que debía conducirme a Madrid para comenzar mis estudios universitarios, me llamó, al salir de casa, con un gesto misterioso. Ya había muerto mi padre, y aquella tertulia «histórica», como él humorísticamente la denominaba, había sido deshecha por la inexorable ley de la vida y de la muerte. Llovía. Era por el otoño: el mes de septiembre. Los árboles, con las arrogantes hojas del corto verano ya mustias y pardas sobre las raíces, pedían al cielo clemencia por su trágica desnudez, y el pueblo entero iba dejándose amortajar, por aquel largo y desolado viento de los días interminables, perdidas una vez más las tardes de sol propicias para las reuniones y las romerías traspasadas de gaita, sidra y amores rezagados. —Quisiera hablar con usted. Cuando salga, después de la cena, tenga la bondad de subir a mi bohardilla. Yo le estaré esperando. Me extrañó el tono misterioso, la extraña localización de la cita, la absoluta solemnidad de sus palabras. Diariamente, al ir o al volver de la cercana Biblioteca popular, donde yo despachaba a mis anchas los afanes literarios, entraba un rato a charlar con él. Muchas veces, casi siempre, estábamos solos. ¿Qué era lo que quería decirme, así, tan privadamente, en la intimidad de su hogar, al que jamás nadie había tenido acceso? Debo confesar que hasta tuve miedo. Un miedo absurdo, lo reconozco, pero miedo de que algo insólito y misterioso pudiera caer sobre mi juventud aplastándola inexorablemente. Subí, hasta el cuarto piso, casi temblando, parándome en cada descansillo para coger resuello y aparentar una fría calma al llegar a la puerta. Dos golpes suaves, y: —¡Adelante! Estaba entornada. La empujé. Era una habitación larga y estrecha, vacía de muebles, con una bombilla de pantalla verde alumbrando escasamente el recinto. Al fondo, una ventana: tres sillas en el centro, y sobre una de ellas, una desvencijada maleta abierta, repleta de periódicos, viejos libros y libretas de apuntes. Se puso de pie y con aquella su melosa cortesía, hizo que me sentara. Se quitó los lentes de plata con cristales redondos, el mandil de trabajo que aún tenía puesto. Extrajo de la maleta unos diarios amarillentos y un libro pequeño; volvió a cerrarla cuidadosamente pasando los pestillos, y me miró tan honrada y paternalmente, que se desvanecieron mis temores. Sus palabras no parecían de él, de un zapatero remendón, roído de años y trabajos:

Aquella noche no pude dormir. La pasé, entera, leyendo lo que me había entregado, y por vez primera en mi vida, mordido de largas preocupaciones que no me han dejado nunca. Al levantarme con el alba para tomar el ferrocarril, tenía los ojos hinchados no sé si por el desvelo o por la crisis. América no era ya para mí aquel país cálido y somnoliento que se había metido por mí al compás de las rítmicas «habaneras», y con el gusto delicioso del dulce de guayaba. Había algo más, mucho más, infinitamente más, profundo y altanero como el tajo del machete. No sé. Los brazos de mi madre tenían una patética ternura al abrazarme, y las maletas pesaban endemoniadamente al bajar las escaleras. Hacía frío. Yo tenía mucho frío por lo menos. Las calles solitarias. Una larga pincelada gris manchaba todo el pueblo. Pepín, El Mulato, me decía humildemente adiós, detrás de los cristales de su noble y singular zapatería. IICuando regresaba de vacaciones por el verano, iba a verlo. Me sentaba en la silla que antes ocupara mi padre y charlábamos largo rato. De esto, de lo otro, de lo de más allá, casi siempre de política. Seguía estando en todo, pero cada vez más en Cuba. Como si al trasponer los umbrales de la vejez, la patria lejana tirara de él como un imán patético. —¡Si yo pudiera ver de nuevo todo aquello! Con un mes de estancia me conformaría. Pero el viaje es muy largo y los pobres no ganamos para esos lujos. Ahora, con las hijas casadas, puedo ahorrar algunas pesetillas, pero no las suficientes. Además, a mi mujer, allá arriba en el camposanto, no le gustaría que me fuese. Sonreía melancólicamente. Vivía solo. Solo con la visita periódica de los nietos, que le mecían el alma como una hamaca. Pero solo, acaso sesenta años, el pasudo cabello casi blanco, el mismo pulso para el martillo y la lezna, los mismos ojillos vivaces tras los lentes con armadura de plata. Cuando llegó la guerra civil, hacía ya dos veranos que no lo visitaba. Ardores de la poderosa juventud que nos llevan por otros senderos haciéndonos olvidar, injustamente, aquellas figuras que de una u otra manera nos abrigaron de niños. Sonaba el cañón tras los montes, y de cuando en cuando, corría entre las nubes un aeroplano sembrando el pánico en las aldeas y ciudades. Por fortuna casi siempre seguía de largo. Era por los primeros días, y todo se arreglaba con inocentes reconocimientos. Por las carreteras pasaba la terrible tristeza de los aldeanos evadidos de sus lugares ante el peligro de la lucha, con sus vacas indiferentes y sus carros de yerba cargados con sus pobres enseres. Daba ganas de llorar y a veces levantábamos la vista al cielo en busca de una razón para aquel desatino; pero el cielo no contestaba: plúmbeo o azul, daba lo mismo. Mudo, ausente, como el decorado sin respuestas para la agonía de los actores del espantoso drama. Un día, al atardecer, volvía en automóvil del frente galaico, en compañía de otros periodistas, cuando nos llamó la atención un numeroso grupo de obreros sentados al borde de la carretera. Cincuenta, sesenta, fumando sus cigarrillos de espera sobre los montones de grava, en las cunetas, a la orilla verde de los prados. El sol se había puesto solemne tras las agrestes montañas, y una luz dura y tornasolada iba durmiéndose por lo alto abriéndole cielo a las primeras estrellas. Paramos en seco. Uno de nosotros se asomó por la ventanilla. —¿Por quién esperan? —Por nadie —contestó uno—. Hemos formado una milicia y esperamos el paso de un camión de armas para seguir al frente. Por las buenas o por las malas, tendrán que entregárnoslas. Nos apeamos para convencerles de que todo aquello era un perfecto desatino, pero fue inútil, mejor dicho, contraproducente. Comenzó el recelo, las miradas de odio, los puños apretados... —Señoritos de mierda... Yo, por fortuna, no me preocupaba de lo que acontecía a mi alrededor, aturdido por una increíble aparición, allá al final de la fila. Sentado y también absorto, con la cabeza entre las manos, estaba Pepín, El Mulato, vestido de domingo, los zapatos bien lustrados, una sortija de oro que no le había visto nunca en su mano izquierda, en un feroz contraste con el turbio desaliño de sus compañeros. —Pepín, ¿qué hace usted aquí entre estos hombres? Levantó la vista y se puso de pie, ligero, extendiéndome las dos manos. —Ya sé, ya sé, pero no me riña. Sería inútil. Ya sé que soy viejo, que nunca manejé un arma, y que por lo tanto puedo ayudar muy poco. Pero puedo morir y eso es bastante. Figúrese usted, morir. He vivido por algo: por mis hijas. Y ahora que ellas ya no me necesitan, tengo la oportunidad de dar la vida por mi causa de siempre, buena o mala, pero la mía. Todos mis muchos años allá encerrado, prisionero sin aire ni horizonte, dándole golpes a las suelas y sueña que te sueña, sin poder realizar ninguna esperanza. Ahora, por suerte, es diferente. El campo abierto, el sol, la lucha... Ya he cumplido con el cotidiano y monótono deber, y ahora quiero cumplir con el hermoso deber de unos días. Un solo tiro. Y como Martí, hacia la gloria, aunque nadie inscriba mi nombre en ninguna placa de mármol. Un abrazo y ni una sola palabra, se lo ruego. Me apretaba fuerte, fuerte, como se aprieta a un hijo. Los ojos llenos de lágrimas, pero firme y seguro como una palmera. —Siempre dije «¡hasta luego!», pero ahora debo decirle adiós. Y cuídese, que es usted muy joven. Sin fuerzas, sin razones, di la vuelta y me metí de rondón en el auto como un signo de marcha. Rugió el motor cuesta arriba, levantando largas y densas nubes de polvo. Los compañeros discutían violentamente. Que si esto, que si lo otro. —¿Por qué callas? —me dijo uno—. ¿Has visto un fantasma? Lo miré fijo, violento, para que no insistiera. —No he visto un fantasma. Nunca veo fantasmas, tú lo sabes muy bien. Pero hay cosas que no debían suceder jamás y sin embargo están sucediendo. * * * Tres días después, visitando el mismo frente, me llamaron al improvisado hospitalillo de avanzada, bajo un hórreo mordido de metralla. —Aquí hay un muerto en cuyas ropas encontramos un papel rogando le avisáramos a usted en caso necesario. Lo firma «Pepín, El Mulato». Era él, tendido en la sucia camilla con el solo tiro imaginado en mitad de la frente. Una sonrisa feliz en la boca gordezuela y sabia. El amigo que me había preguntado en el automóvil, estaba tras de mí con el rostro tenso, las manos caídas, la voz grave: —¿Era el fantasma? —Sí —le respondí casi llorando—. Es el cadáver de un gran hombre. El cadáver de toda mi niñez, y de mi adolescencia. ¿Entiendes ahora? |