|

Cartas de Juan Sintierra

Carta I

Sr. Editor del Español:

Muy Sr.

mío: Hace algunos días que recibí una carta de Cádiz escrita por

un sujeto de indudable crédito y veracidad, e impuesto bastante

a fondo en los negocios públicos, de la cual he creído

conveniente dar a Vd. noticia, porque según veo, Vd. tiene muy

pocas directamente de aquel pueblo. Mis noticias no son

agradables, y si yo hubiera de publicarlas con mi nombre

seguramente no habrían salido de mi cartera; mas como Vd. en

estas materias tiene ya poco que perder, quiero decir, como el

odio que Vd. ha excitado en muchos de sus paisanos no ha de

crecer ni menguar porque diga Vd. algo de nuevo que les

disguste, me determino a mandar mis noticias, envueltas en un

centón de reflexiones, por si quiere Vd. publicarlas, y, como

decimos comúnmente, sufrir por mí las pedradas.

«Ya sabe

Vd., dice mi amigo de Cádiz, que yo he sido de los más alegres

en materias de revolución de España; pero he venido últimamente

a caer en mucho desaliento. Las Cortes, en que teníamos puestas

nuestras últimas esperanzas, han errado el golpe, y no han

excitado, o no han sabido conservar el espíritu público que

podía salvarnos. Perdida la primera ocasión es difícil que

puedan hacer nada. Y no es porque no haya en las Cortes hombres

de mucho provecho; no porque en general sus individuos carezcan

de buena intención, ni patriotismo, sino porque, siendo muy

buenos, no son lo que las circunstancias de España exigían: han

hablado y no han hecho nada. El Consejo de Regencia participa en

sumo grado de la debilidad de todos los anteriores gobiernos;

pero ¿quién había de creer que tiene acaso preocupaciones más

dañosas que aquéllos? ¿Quién había de creer que un hombre de los

talentos de Blake, había de incurrir en el error de oponerse al

único medio de formar un tal cual ejército, quiero decir, la

admisión de oficiales ingleses y austríacos?».

«Este

renglón de oficiales está cada día peor. Apenas hay

subordinación o disciplina. Todos charlan, todos alborotan, y

casi todos huyen el cuerpo al trabajo.

Bajo

pretexto de servir como voluntarios de la Plaza, se excusan del

servicio en el campo una multitud de gentes que allí podrían ser

muy útiles. La Junta de Cádiz es una lima sorda contra todos los

proyectos de las Cortes y la Regencia. En el erario no hay un

cuarto, y aquí los que tienen dinero, que son muchos, dicen que

han dado bastante».

«Lo demás

que hay libre en España, va como Dios quiere, o por mejor decir

cada uno tira por su lado. Un gobierno que apenas manda aquí,

mal puede Vd. esperar que se haga obedecer en provincias

retiradas y casi sin comunicación directa. En Valencia han

establecido una especie de gobierno que obra por sí; en Cataluña

han nombrado su capitán general; y en Galicia, si no es que

cuando vaya Alburquerque pone aquello en orden, no se hace nada

más que tirotearse unas autoridades a otras con oficios, según

nuestra costumbre antigua; y Malú, sin acordarse de franceses,

se ha hecho un dictador que prende a los que le son contrarios,

y les forma causas, que Dios sabe en lo que pararán. Acuña es

uno de los presos».

«En fin,

yo no veo probabilidad de que hagamos nada como no sea por algún

golpe de fortuna. Los franceses no serán dueños pacíficos de la

España en muchos años. Si Lord Wellington los vence en Portugal

perderán tal vez las Andalucías; habrá repiques y gacetas

extraordinarias; pero dentro de algunos meses volverán a traer

fuerza, y tendremos otra vez que encerrarnos en Cádiz.

Así yendo

y viniendo, la España se hará un desierto, que al fin Dios sabe

de quién vendrá a ser, cuando con la sangre que se ha derramado

y derrama, y los esfuerzos que se han hecho, pudiera ya empezar

a disfrutar los beneficios de su revolución».

Según esta

exposición de mi amigo, de cuya exactitud no debe Vd. dudar,

¿podrá Vd. explicarme, Señor Editor, en qué consiste esta

fatalidad que hace que todos los gobiernos se parezcan unos a

otros en España? Difícil me parece que dé Vd. solución al

enigma, si se pone Vd. a buscarla allá en sus principios

filosófico-políticos, que aunque serán muy buenos (yo en eso no

me meto) valen en la práctica lo que los de las Cortes, que con

tanto encomio nos ponderó Vd. recién instaladas. Yo soy un poco

más amigo de cosas de hecho; y a pesar de que soy bastante

enemigo de toda especie de tiranía, quisiera ver en España un

poco menos de convención, y algo más de Napoleón. Vea Vd. una

especie de refrán político que yo acá me he formado sobre esta

materia. A mí me parece que tiene algún sentido, y voy a ver si

puedo explicar a Vd. lo que entiendo.

Las

Cortes vinieron sumamente tarde, no hay duda; pero aunque

hubieran existido desde que salieron los franceses de Madrid, no

habrían servido de mucho si no tomaban otro método que el que

han tomado. Muy buenas están las declaraciones de soberanía, y

todo eso que se nos dijo: pero lo que yo quisiera es que con

menos declaraciones las Cortes se hubieran hecho más soberanas. Las

Cortes vinieron sumamente tarde, no hay duda; pero aunque

hubieran existido desde que salieron los franceses de Madrid, no

habrían servido de mucho si no tomaban otro método que el que

han tomado. Muy buenas están las declaraciones de soberanía, y

todo eso que se nos dijo: pero lo que yo quisiera es que con

menos declaraciones las Cortes se hubieran hecho más soberanas.

Hicieron

admirablemente en echar por tierra la Regencia que tan malamente

había querido impedir que se congregaran: pero hicieron muy mal

en formar de propósito un debilísimo poder ejecutivo. Quisieron

conservar en sí la soberanía, y la perdieron para sí y para el

poder ejecutivo, su hechura. Llamo soberanía el poder efectivo

de gobernar. En lugar de poner un poder ejecutivo de tres

debieran haberlo depositado en uno; y en vez de haber buscado

matemáticos sedentarios, debieran haber puesto por Regente único

al hombre más emprendedor y atrevido que se conociera en la

nación. Amigo mío: si por mi desgracia necesitase alguna vez

someterme a la amputación de un brazo o de una pierna, no

buscaría un cirujano sentimental y tierno de corazón, sino un

trinchante ágil y determinado. La España necesita operaciones

crueles y peligrosas; y más padece en las manos débiles que la

consumen, que sufriría en las de un jefe anapoleonado que la

tratase a muerte o a vida.

¿Qué ha

sucedido con nuestras Cortes filósofas y nuestra Regencia

matemática? ¿Qué había de suceder? Ponerse las cosas peor que

estaban.

Permítame

Vd. explicarme con una comparación casera.

La España

necesitaba de fuego, y sólo tenía una porción de yesca en que

prenderlo: quemó una buena cantidad en la revolución de

Aranjuez, mas en lugar de aplicarlo a la hoguera se entretuvo en

celebrar a Fernando, y la yesca se voló.

Prendió

otra vez en las primeras victorias contra los franceses, y

volvió a olvidarse de que ardía; miró por sí, y ya no había más

que cenizas. Quedaba (como allá decimos) una pegadura: las

Cortes. Pegó en efecto; consumióse como castillo de pólvora; la

hoguera no se ha encendido de nuevo, y no sabemos dónde buscar

yesca.

Vea Vd.

cómo se me figura a mí que debiera haberse empleado. En el

primer entusiasmo del pueblo y de las tropas por las Cortes

debieran haberse valido de él para quitar obstáculos a la unidad

y actividad del nuevo gobierno. El primer paso y el más

indispensable era dispersar las Juntas, con honores y elogios si

se podía, o con soldados si no; nombrar un Regente activo y

emprendedor; ir de absoluta conformidad con él en todo cuanto

fuese en beneficio de la causa común, y hacerle ver que las

Cortes le dispensarían todo el poder de su popularidad siempre

que caminase con una honrada y útil ambición, y que lo

aniquilarían, valiéndose de esta misma popularidad, si se

desviaba del buen camino.

Pero si no

hay un hombre en España bastante activo, por buen o mal

principio, para manejar el poder que las Cortes por consistir de

muchos no pueden hacer valer en sus manos, la España no puede

hacer otra cosa que lo que ha hecho hasta ahora; y para tener

partidas de guerrilla, lo mismo está con Cortes que sin ellas.

Si hay este hombre, se le debe poner al frente y no atarle las

manos. Arrojar los franceses sin emplear un poder que sea

después temible a la libertad doméstica es imposible. Si para

defender mi casa necesito hombres con escopetas, éstos mismos

podrán robarme. Pero sin ellos, soy asesinado de cierto.

¿Hay duda

en lo que debo hacer?

Tres años

van de guerra, y todavía no se ha tomado ni una de las medidas

eficaces y efectivas que exige la situación de un reino ocupado

casi todo por los enemigos, en donde la voz común es morir antes

que ser franceses. En los primeros días de la revolución todo

iba consiguiente: las ciudades hervían, los ciudadanos dejaban

sus casas, o mandaban sus hijos a pelear; dinero, alhajas todo

estaba pronto, y los gobiernos sólo estaban en peligro de ser

desobedecidos si aparecían más lentos que lo que exigía el ardor

de los pueblos. Pero después de este primer impulso sólo se han

visto ejemplos semejantes en algunas ciudades acometidas, y en

tal cual provincia lejana del gobierno. Sí, Señor; lejana del

gobierno; porque éstos, desde la Junta Central inclusive, son el

más poderoso soporífico que conozco en la naturaleza. Las

infelices provincias que están a su alcance duermen con el sueño

más profundo. Morir o vencer se grita en ellas más que en parte

alguna, porque los que suben a Majestades o Altezas, agotan las

frases más pomposas para expresar su patriotismo; pero ¿qué se

hace? ¿Mudan de vida los ciudadanos? ¿Se les ve acosar al

gobierno para que los emplee contra el enemigo? ¿Se ve olvidar

todo lo que no sea guerra? ¿Se despojan de cuanto tienen? No,

Señor. En Cádiz se vive poco más o menos como en tiempo de las

flotas, a excepción de que el dinero se guarda con más cuidado.

¡Y los franceses a la puerta! ¡Y morir o vencer al mismo tiempo!

El poder ejecutivo pide que salgan los voluntarios, y se arguye,

y se disputa, y se niegan a ello. Pide dinero, y se alegan

servicios anteriores para excusarse de éste. Ahora bien, Señor

mío, si hubiera un verdadero poder ejecutivo en quien se pudiera

tener esperanza de que aliviase la España de franceses, sepa Vd.

lo que debería haber hecho desde su instalación: 1.º) Aniquilar

toda autoridad que pudiera entorpecer su marcha; 2.º) pedir el

número de hombres que necesitase, y no exceptuar sino a los

físicamente imposibilitados hasta completarlo; 3.º) pedir el

dinero que fuese necesario para armamento, manutención, etc. y

sacarlo, si fuese menester, con una requisición o visita

domiciliaria en caso de necesidad; 4.º) hacer dos o tres

ejemplares con los refractarios, precediendo un juicio público

en que fuesen convictos. Nada menos que la horca al que ponga

estorbos a una medida importante, sea con el objeto que fuese.

¡Qué Robespierre! No, Señor: esto es morir o vencer; lo demás es

rabiar y ser vencidos.

Pero sobre

todo, entiendo que este rigor debería ser inflexible en el

ejército.

Los

franceses fueron vencidos hasta que los hicieron pelear con

cañones a retaguardia para tirar a los que huyesen. Los

españoles no tendrán ejército temible hasta que se hayan

acostumbrado a la disciplina militar más rigurosa. Esta es

preciso que empiece a introducirse por oficiales acostumbrados a

ella. Aunque entre los españoles los hay, no son muchos; y yo no

sé que es lo qué alucina el buen talento del Sr. Blake para

oponerse a la admisión de oficiales extranjeros. ¿No ha visto el

influjo que ha tenido esta medida entre los portugueses? ¿Quién

creería ahora dos años que los portugueses habían de presentar

el mejor ejemplo de disciplina entre todas las tropas de la

Península?

El rigor

no tiene buenos efectos en los soldados como no sea acompañado

de la disciplina más exacta. El rigor a lo Cuesta no hace más

que desanimar, y disponer a la sedición, o la dispersión. Pero

el rigor, efecto de las leyes militares establecidas, y

observadas religiosamente desde el general hasta el menor

soldado, es el que formó los ejércitos de cuantos grandes

guerreros han existido en el mundo. El oficial de José II pasado

por las armas por encender luz en su tienda para escribir a su

mujer, hubiera producido un motín en cualquier otro ejército;

allí produjo exactitud en la disciplina. El hijo del romano

Manlio pasado por las armas por haber vencido contra las órdenes

de su padre, fue uno de los pasos de aquél pueblo hacia la

conquista del mundo.

Mas yo,

sin querer, me voy metiendo a erudito. Por desgracia abundan

textos y citas de otra clase, y ahora mismo acaba de llegar a

mis manos un ejemplo muy doloroso. Badajoz está para ser tomado

por los franceses, y el ejército que fue de Romana ha sido antes

sorprendido y destrozado. Hasta ahora no se sabe más que esto en

globo; que es cuando se sabe algo de verdad en los desastres.

Luego vendrán las gacetas, y como si con engañarse se remediaran

los males, la pérdida habrá sido corta, y la retirada se habrá

hecho con todo el orden posible. Pero vea Vd. cuál es el

miserable estado de esos pequeños ejércitos españoles, cuál la

falta de conocimiento en los que los dirigen, y el ningún

sistema de operaciones que reina en todos ellos. Olivenza se

pierde, y en ella 6 u 8.000 hombres que estaban allí no se sabe

para qué. Bassecourt se arroja como un ciego a defender a

Tortosa, y se halla de repente sin la izquierda, ni derecha, y

no puede contener el centro, según su descripción de la batalla.

El general Catalán, que ha sucedido a O'Donnell, nos anuncia una

gran victoria, y se adelanta de modo que al otro día por milagro

no se halla envuelto. Últimamente, Mendizábal o quién quiera que

sea, se va hacia Badajoz, se deja sorprender, y su ejército es

destruido, o dispersado. ¿Qué prueba todo esto sino falta de

saber? No puede haber disciplina en un ejército en que no hay

confianza. Los soldados españoles tienen infinitos motivos para

desconfiar de los planes de los más de sus generales, y no hay

como hacerse obedecer de los que no tienen motivo para respetar.

El Sr.

Blake es menester que se convenza de que no es tiempo de

mantener esos puntillos nacionales, que se oponen a la

existencia de la nación. Un ejército bien organizado ha de ser

(si algo es posible que lo sea) el punto céntrico de donde se

han de extender los radios que alcancen a reunir esos fragmentos

de España que cada cual gira a su manera. Este ejército debe ir

conquistando de los franceses, poco a poco, siempre con objeto

de redondearse en una parte de España en que el gobierno

teniendo todos los dominios libres a mano pueda usar de sus

fuerzas con unidad y sistema. Para esto se necesita un excelente

aunque pequeño ejército. El plan de formarlo en Mallorca bajo el

general Wittingham no podía ser mejor. Si no se verifica o se le

ponen estorbos, yo no sé qué es lo que puede hacer el Regente

Blake, ni las Cortes. Habrán subido con buena fama al teatro,

sólo para bajar desacreditados, como los demás que se han

presentado sucesivamente hasta ahora.

Si le

acomoda a Vd., Señor Editor, mi mal humor, y mis reflexiones,

publíquelas Vd. y acaso continuaré remitiendo a Vd. algunas

otras cartas, no

menos

llenas de Esplín que la presente.

Soy de Vd.

&ca.

Juan

Sintierra. |

|

Carta

II

¡Conque

temores, y miramientos, y dudas sobre insertar mi carta

anterior! Vd., amigo, parece que ve claro a españadas, y que se

le olvida lo que ha visto, y aún nos ha dicho. Vaya, vaya, que

si no ha venido el general La Peña tan a tiempo a darme la

razón, apuesto a que estaba Vd. ya aguzando la pluma para

echarme una fraterna. ¿Y qué me dice Vd. de Badajoz? Seguramente

que la cosa va lucida.

Pues para

que vea Vd. mi calma: nada de eso me ha cogido de nuevo; debía

suceder así. O conocemos o no los principios. Si los conocemos

¿por qué estar aguardando las consecuencias para fijarnos, y

saber cómo nos hemos de conducir? Si España está cada día más

desorganizada, y en especial sus ejércitos, como lo hemos visto;

si no hay quién ponga en orden esta máquina, ¡qué necedad estar

dudando si hará o no algo que bueno sea! Ponga Vd. a la vela un

navío que lleve por capitán a un teólogo, a un médico por

contramaestre, por piloto a un oficial de caballería, y por

tripulación un regimiento de milicias, ¿pensará nadie que ha de

llegar a Lima desde Cádiz porque no lo vea sumergirse de

repente? No hay que hacer cálculos, Señor mío. España no puede

hacer nada, absolutamente nada, si no toma el recurso de ponerse

en otras manos, que sepan manejar sus fuerzas. ¡Pobres

españoles!, ¡infeliz pueblo!, ¡no me puedo acordar de él sin

dolor!, ¡no hay gente mejor en el mundo: ni más valiente, ni más

sufridora de trabajos, ni más mandable y de buena fe! ¿Qué no se

pudiera hacer con un pueblo que después de tres años de

desgracias, después que no hay en él una familia que no vista

luto, aún dice que quiere pelear, por tal de no someterse a los

franceses, y se pone en manos de todos los que le dicen que lo

conducirán a pelear contra ellos? Amigo mío: la parte pobre de

la nación española, es la parte sana; entre la gente de galones

está la roña, y no hay cómo entresacar a los dañados, porque

cada cual lo está a su manera. Los más de ellos, casi todos

aborrecen a los franceses; pero esto de nada sirve si no los

aborrecen con un odio efectivo que les haga olvidarse de sus

fines particulares. Pero obsérvelos Vd. desde el principio, y

hallará que los más son verdaderos egoístas que se valen de la

revolución para sus fines. La oficialidad para tener ascensos,

los empleados para lograr nuevas rentas y honores, las juntas

para disfrutar autoridad, los clérigos para obtener canonjías y

aumentar su influjo sobre el pueblo, los oficinistas para

enredar aún más sus expedientes y los bordados de sus uniformes;

y como haya un palmo de tierra en que jugar a la Corte, vayan

esos pobres infelices, esos labradores, esos menestrales

honrados a ser degollados por los franceses, y a sufrir oprobio

y desdoro, porque no teniendo quien los dirija, o se han de

entregar a una fuga vergonzosa, o han de ser transportados a

Francia como manadas de carneros. Y diga Vd. algo a estos

señores, que le sacarán los ojos. España para ellos es

invencible. Si falta Madrid, ahí tenemos a Sevilla, en que

cacarear; y si toman a Sevilla ¿qué importa, diga Vd., que

entren en Cádiz?; y dado caso de un quién lo pensara, ¿le parece

a Vd . que no está hecha la cama en Mallorca? Entretanto siga la

guerra; piérdanse los hombres a millares, entréguense las

plazas, y consumase España. Ésta pudiera hallarse libre desde la

batalla de Talavera, por lo menos; pero ha sido lo contrario:

todo va de mal en peor. Nosotros, dicen los de la Junta Central,

no tenemos la culpa; y nos presentan un papel de méritos, que no

hay más que desear. Viene la Regencia; enreda más que un

capítulo de frailes, y se retira muy quejosa, dejando entretanto

los franceses como se estaban, y a la España con las Américas de

menos.

Adelante:

las Cortes... pero las Cortes merecen una carta. Lo que importa

ahora es ver que en sus barbas, se nombra, para una expedición

que debía levantar el sitio de Cádiz, y tal vez libertar la

Andalucía, a un general inepto, y esto haciendo que vaya el

acreditado Graham a sus órdenes. El general La Peña deshonra sus

tropas a la vista de ingleses y franceses, y todo se reduce a

consejos burlescos de guerra en que La Peña es o será declarado

un Cid; y a quejas vergonzantes, y malignas contra los mismos

ingleses que han peleado por ellos como leones.

Ahora

bien, si pudiera juntar a los españoles que no tienen casaca en

donde pudieran oírme, me parece que les diría: Caballeros, vamos

a cuentas. Ustedes no son mancos, ni tienen menos corazón que

los portugueses. ¿En qué consiste que el mayor y mejor ejército

que han tenido los franceses en la Península vaya huyendo de

Portugal, acosado por un ejército inglés y portugués, en que los

soldados de las dos naciones pelean igualmente bien, sin que se

vea un disgusto entre unos y otros? ¿En qué consiste que esos

portugueses de quien se hacía tanta burla en España tengan un

ejército nacional excelente, y que un regimiento de ellos entre

en acción como los mejores delante de Cádiz, mientras que por

una cosa o por otra, doce mil españoles se están tranquilamente

mirándolos? Claro está que no consistiendo en falta de valor ni

de voluntad, todo pende de que los españoles no están bien

dirigidos. Tres años de guerra continuamente desgraciada, no

obstante las mudanzas que se han hecho en los gobiernos,

manifiestan bien claramente que se debe buscar un remedio más

efectivo. Cuál sea éste, lo tenemos a la vista. El que ha hecho

a los portugueses soldados. El gobierno portugués estuvo un año

probando a formar un ejército, y todo fue en vano.

Determináronse a dejar a los ingleses la dirección absoluta de

este importante ramo, y ya se ven los resultados. Nunca ha

podido España durante su revolución formar un ejército que se

parezca al que ha organizado un solo hombre, Beresford. Ello es

doloroso, el que una nación tenga que llamar extranjeros para

que manden sus tropas; pero aquí no hay más que esta

alternativa: nación española con oficialidad inglesa, o

dominación francesa con oficialidad española.

¿Pero es

acaso vergüenza el llamar extranjeros para que en tiempos de paz

establezcan fábricas, y dirijan escuelas de ciencias? Nunca ha

degradado esto a un pueblo, porque sus atrasos consisten en el

abandono en que los han tenido sus gobiernos, y no en falta de

capacidad de sus individuos. Supongamos, Señores, que en España

no hubiera quién supiese hacer un fusil, y que diese el gobierno

en la locura de dejar que los españoles resistiesen a los

franceses sólo a pedradas, entretanto que una porción de sus

paniaguados gastaban el tiempo en inventar cómo harían fusiles,

por tal de no escuchar a los maestros armeros de otras tierras

que los hacen en un dos por tres, ¿lo sufrirían Vds. con

paciencia? Vengan los maestros, se diría con razón, hagan los

fusiles al momento, y vaya aprendiendo nuestra gente a hacerlos

entretanto; pero esto de que vengan los señoritos a ensayarse a

nuestra costa es majadería. Pues el caso es el mismo. Está visto

que en España no hay quien sepa, o quien pueda formar un

ejército. Los que saben encuentran estorbos por todos lados, y

los que no saben no necesitan más estorbos que a sí propios. Que

los ingleses saben organizar un ejército no hay que dudarlo,

porque se está viendo el que ellos tienen, y el que han formado

en Portugal; ¿pues por qué habéis de estar sacrificándoos a la

ignorancia y al orgullo de los que os quieren mandar sin saber

hacerlo?

Ya veo que

Vd. se va cansando de mi arenga, y que con razón me dice que la

gente a quien yo me dirijo no la necesita. Así es verdad, amigo:

el pueblo de España jamás ha tenido la mitad de las

preocupaciones que tienen los que lo dirigen. El pueblo español

haría todos los sacrificios posibles, y los haría gustoso,

correría a alistarse en los ejércitos, y pelearía con entusiasmo

siempre que se le diesen oficiales y generales de quienes

tuviera confianza. Si se quiere ver de parte de quién está la

oposición a esta medida, absolutamente necesaria en el estado

presente de las cosas, fácil, muy fácil es la prueba. Concédase

al gobierno inglés que mande oficiales de su confianza a Galicia

y Asturias para que recluten gente, y se verá como todo el mundo

se da prisa a alistarse por soldado. Los pobres pueblos

discurren poco, pero ven y sienten; y para conocer la inmensa

diferencia de un ejército organizado por ingleses, y otro de que

cuidan los empleados del gobierno español, no es menester más

que tener ojos. En el uno se ayuna un mes, por un día que se

come mal; en el otro rara vez faltan provisiones para hacer una

comida mejor que la que los soldados tendrían si estuvieran en

su casa. Un regimiento español es una ropavejería andando; un

regimiento bajo oficiales ingleses parece todo compuesto de

oficiales, según la decencia de los vestidos. Y esto no se debe

atribuir al carácter particular del soldado inglés, porque lo

mismo se ve en los portugueses, hoy día. ¿Puede el pueblo dudar

de esto? Imposible, el pueblo español está convencido y pronto.

La dureza de corazón está más arriba.

Yo no

extrañaría, ni culparía esta especie de puntillo nacional al

principio de la guerra. Los españoles empezaron de un modo tan

noble y superior, que hubiera sido delirio aconsejarles que se

pusiesen en otras manos, después de la batalla de Bailén y el

primer sitio de Zaragoza. Hubiera sido igualmente imposible que

imprudente el quererles convencer entonces de que sus victorias

habían nacido sólo de su valor individual, y de la disposición

en que se hallaban los franceses; y que al punto que tuviesen

que contender de modo que la táctica y disciplina entrasen en la

cuenta, perderían infaliblemente cuantas acciones aventurasen.

Pero el

tiempo que ha pasado, y el sin número de gente y armas, que han

perdido, el modo con que poco a poco, aunque sin interrupción,

han sido acorralados en dos o tres puntos de España, demuestra

que no hay que esperar nada de sus actuales ejércitos, y ni de

los que se formen bajo el mismo pie. ¿Y es posible que un hombre

de buena razón como Blake sea el que se oponga más a la única

medida que conviene a España, y por la que clama la experiencia

más palpable?

¿No bastan

las derrotas de Espinosa, Tudela, Medellín, Belchite, Almonacid,

Ocaña, las expediciones desgraciadas de Moguer y Tarifa, la

dispersión de Mendizábal, las entregas de Olivenza, Badajoz, y

Campomayor, en fin, el diario de las operaciones de España; no

basta esto para que Blake, y los que piensan como este general

abran los ojos, y conozcan que las mismas causas deben producir

los mismos efectos; y que si él no ha podido organizar los

ejércitos de su mando, con todos sus conocimientos y buen deseo,

mal podrá organizarlos valiéndose de otros que probablemente

carecerán o le serán inferiores en ambas cualidades?

La

oposición a confiar el mando y formación de ejércitos españoles

a oficiales ingleses, no puede nacer más que de uno de estos dos

principios: de un ciego y tenaz orgullo, o de un deseo secreto

de que la contienda actual acabe en favor de los franceses. De

ambas cosas hay mucho en España; de los primeros se puede

esperar que cedan; pero en vano se predicará a los segundos.

Digo que se puede esperar algo de los que se hallan poseídos de

ese orgullo mal entendido; porque siendo como los supongo, de

buena fe, es imposible que no conozcan el sacrificio que están

haciendo del infeliz pueblo español por sostener este puntillo.

Verán, si se paran un momento, que los ejércitos españoles han

pasado de unas manos en otras, y que han ido de mal en peor;

verán que si pueden echar la vista sobre un oficial, general u

otro en quien se pueda tener confianza, éstos no pueden hacer

nada por sí solos, y puestos al frente se hallarán sin nadie de

quien fiarse; verán que en nada se degrada el nombre español por

poner extranjeros a organizar y mandar sus ejércitos; que bajo

extranjeros han servido con honor repetidas veces; que bajo

extranjeros hay menos riesgo de que se levante un general que

aspire a la tiranía, y se acordarán de que para liberarse de

este peligro ponían sus ejércitos al mando de extranjeros casi

todas las repúblicas antiguas de Italia; verán que de nadie se

puede fiar mejor la causa de España contra los franceses, que

del gobierno inglés, a quien nadie excede en interés de que los

franceses no venzan; verán que es odiosa, baja, y malnacida esa

emulación de una nación amiga que ha hecho los sacrificios más

generosos por España, y que ha mostrado al mundo cuáles son sus

principios en la conducta noble que ha mantenido siempre y

mantiene en Portugal. Verán, en fin, que aun cuando se pudieran

suponer miras interesadas en los ingleses, la emulación y los

celos mal encubiertos sólo podrían darles pretextos plausibles

para no guardar consideraciones con España, y venir a hacer por

propia seguridad y defensa lo que jamás pensaran, estando

seguros de la cordialidad de sus aliados.

A los

enemigos de los ingleses, por arraigado galicismo, no hay que

esperar convencerlos en esta materia. Estos no hacen más que

repetir sordamente lo mismo que tantas veces ha proclamado

Bonaparte: que los ingleses sólo pretenden ver lo que pueden

sacar de la península después de haber sostenido la guerra a

costa de sus habitantes. Si oyera Vd. como yo he oído a los ecos

de estos caballeros. Los ingleses nada han hecho; ni los

ejércitos que han mandado; ni los millones que han gastado en

armas, municiones, y pertrechos de guerra; ni las batallas que

han ganado, sin auxilio de nadie, en la misma península; ni la

continuación de estos socorros, por unánime consentimiento

de

ambos partidos del Parlamento; todo es nada. En vano Sir John

Moore salva las Andalucías de las manos de Bonaparte; en vano,

con su sangre y la de miles de sus compatriotas, salva la causa

de España que iba a perecer entrando Bonaparte en Cádiz; en vano

Lord Wellington vence en Talavera, a la vista de Cuesta y su

ejército; más en de

ambos partidos del Parlamento; todo es nada. En vano Sir John

Moore salva las Andalucías de las manos de Bonaparte; en vano,

con su sangre y la de miles de sus compatriotas, salva la causa

de España que iba a perecer entrando Bonaparte en Cádiz; en vano

Lord Wellington vence en Talavera, a la vista de Cuesta y su

ejército; más en

vano se

sacrifica el ejército de Graham bajo las murallas de Cádiz, y

entra en ellas cubierto de gloria: cada uno de estos servicios

es una espina más que les hace intolerables los ingleses. Sir

John Moore, para ellos, no hizo más que retirarse; Lord

Wellington no quiso seguir, y el general Graham no obedeció a La

Peña.

Toda mi

paciencia no sería bastante para sufrirlos en silencio, si no

supiera el principio de que nace. Para esta gente son más

odiosos los ingleses que los franceses mismos. Muchos de ellos,

o los más, estuvieron por la entrega de España al romper la

revolución. Sí, Señor; entre los empleados más favorecidos del

gobierno de España, se hallan gentes que hubieran dado un brazo

por que la conmoción de Cádiz se hubiera dirigido contra la

escuadra inglesa, en vez de atacar la francesa. Puede ser que

entre mis papeles encuentre un día la proclama que causó la

muerte de Solano, el gobernador de Cádiz, y verá Vd. la lista de

los que con él y con Morla firmaron, y dijeron al pueblo si

queréis pelear, a la vista tenéis los verdaderos enemigos de

España, indicando a los ingleses. Estos principios viven

todavía, y convencidos como están los más de estas gentes de que

España difícilmente puede salvarse, lo que quisieran sería ver

acabar la guerra cuanto antes con tal de que con la guerra no se

acabara la renta. Esto último es lo que los hace en el día

anti-franceses; pero de tan mal principio no puede producir nada

bueno. Así sale ello.

Yo no

quiero esparcir sospecha de francesismo sobre todos y cada uno

de los que se oponen a la medida única que puede dar ejércitos

verdaderamente tales a España. Ya ve Vd. que la clase primera de

que he hablado puede contener y contiene muchos hombres honrados

y excelentes; pero es seguramente digno de observarse que los

patriotas españoles más acrisolados, aquéllos que han hecho más

servicios a la causa, y que han sido superiores a toda sospecha,

han sido afectos de corazón a los ingleses, han estado

inclinados a la admisión de oficiales extranjeros en los

ejércitos españoles. Romana empezó a ponerlo en práctica, y

recibió por premio una reprensión; Alburquerque era el mayor

amigo de los ingleses, y siempre estuvo ansioso de pelear a su

lado, y aun a su mando. ¿Eran éstos patriotas? ¿Hay muchos que

pueden jactarse de amor patrio con ellos? Estos hombres no

creían que se degradaba España por valerse de sus amigos

extranjeros, para lo que no podía hacer por sí; estos generales

que tenían más razones que ningunos otros para confiar en sí

propios, reconocían que eran insuficientes para establecer la

disciplina militar en España. ¿Y se avergonzarán de reconocer

esto mismo los que nada, nada han podido, o han sabido hacer por

ella?

Amigo mío:

el objeto de que hablo es sumamente importante. Se trata de

prolongar una guerra que si dura cuatro años más, no deja una

brizna de yerba en España, más que la que nazca por falta de

quien pise el terreno; y aunque yo no pertenezco a la nación

como mi nombre lo indica, tengo mi alma en las carnes, y no

puedo mirar sin dolor que se haga ni con turcos, lo que se está

haciendo con los españoles. Las Cortes son una manta mojada:

soberanas de nombre, y esclavas de cuantas sombras se les ponen

delante. Esclavas de la Regencia en muchos puntos, esclavas de

los comerciantes de Cádiz, esclavas de los clérigos y frailes, y

sólo inflexibles contra los que les aconsejan determinación y

energía.

Hombres

hay en ellas que pudieran darla; y si se escuchara a un Torrero

y a un Gallego la cosa iría mejor. Supuesto que no hay quien

haga nada, y que el pobre pueblo paga esta indolencia con su

sangre y su vergüenza, el pueblo mismo debe contribuir a que se

acabe con utilidad y gloria. Escriban todos los hombres bien

intencionados; hagan reuniones de ciudadanos que representen

fuerte aunque respetuosamente a las Cortes; lluevan unos sobre

otros estos testimonios de la desaprobación general; hagan que

las Cortes muden esa Regencia que ya debía haber hecho algo por

su crédito y en favor de la nación; y no se contenten con

palabras, que se han repetido millones de veces sin más efecto

que prolongar los males que abruman y aniquilan a una nación

valiente.

Yo no

aconsejaría que de repente se reformasen todos los oficiales del

ejército español de Cádiz; pero gritaría constantemente en los

oídos de las Cortes, que entreguen a un general inglés el de

Galicia, que al mismo tiempo sea gobernador de la provincia; que

lo entreguen todo absolutamente a su cuidado: vestuario,

provisiones, paga, etc. Un solo ramo en que se le pongan

obstáculos, inutilizará el plan. Pruébese este medio, y si no

surte buen efecto en seis meses diga Vd.

Y proclame que enjaule a Juan Sintierra. |

|

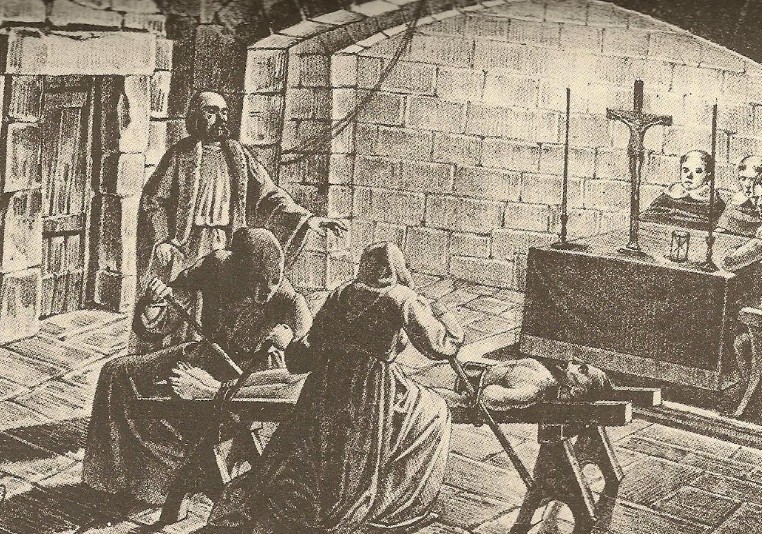

Carta III

El

siguiente artículo es parte de otra carta de Juan Sintierra,

cuya primera parte no he querido publicar, a causa de que no he

podido averiguar si el hecho importantísimo en que se funda, es

verdadero. Anuncia Juan Sintierra que uno de los diputados de

América, había sido entregado a la Inquisición por las Cortes

mismas; y habla, de consiguiente con toda la indignación que

debía excitar semejante atentado. No hallándome con medios de

averiguar la verdad de este hecho, me parece que no debo

esparcirlo, con desdoro de las Cortes. Pero si tuviese algo de

verdad, el interés de España exigirá que presente las

reflexiones de mi corresponsal, que ahora suprimo.

En las

Cortes noto los siguientes defectos:

En sus

formas

1.º) ¿Qué

significan dos centinelas dentro de la sala de la representación

nacional? Las bayonetas debieran desterrarse no sólo de aquel

recinto, sino de

todo el

contorno. Los fusiles están en pugna perpetua con la libertad de

los debates.

2.º) ¿Por

qué no se ha puesto remedio al abuso de hablar repetidas veces

un mismo diputado sobre un mismo asunto? Así se pierde el

tiempo, y las Cortes más parecen una tertulia que un congreso.

3.º) ¿Por

qué no han dado oídos las Cortes a los clamores justos que se

han levantado contra las sesiones secretas? La frecuencia de

estas sesiones manifiesta una timidez indigna de los

representantes de la nación española, y destruye la confianza de

la nación en ellas. Las Cortes debieran declararse el derecho de

deliberar a puerta cerrada (porque puede ser alguna vez

necesario para la libertad de debate), pero no usarlo sino en

casos rarísimos.

Defectos

de constitución en las Cortes

1.º) Falta

de un justo número de diputados que representen legítimamente

las Américas.

2.º) Falta

de diputados que representen la Grandeza de España.

3.º) La

prohibición de que los diputados en Cortes ejerzan empleos de

importancia en el Estado.

4.º) El

haber dejado las contribuciones al arbitrio de otras

autoridades.

Del primer

y tercer defecto ha hablado Vd. bastante en sus anteriores

números, y yo no tengo por ahora que añadir cosa que me parezca

notable. Sobre la falta de representación de la Grandeza, juzgo

que Vd. difícilmente convendrá conmigo, por los principios

esparcidos que he observado en El Español. Pero convengamos,

amigo, en que los principios abstractos de igualdad y todos los

demás temas favoritos en que tanto se complace la imaginación de

los hombres que tienen un corazón bien puesto, no deben ser

regla de conducta en cosas prácticas que penden absolutamente de

las circunstancias. No se trata, ni se puede tratar de formar un

pueblo nuevo a quien darle leyes. Según esto, cuando se reúne un

cuerpo que represente la voluntad y la fuerza de una nación, es

indispensable representar las grandes masas que la componen:

aquellas asociaciones de gente a quienes la costumbre de siglos,

la conformidad de intereses y la influencia de la constitución

anterior, mala o buena, ha hecho contraer una voluntad que puede

llamarse general en ellos. Éste es el modo de que resulte la

voluntad general efectiva representada verdaderamente por la

voluntad del cuerpo nacional.

¿Tienen

los Grandes un poder real, un influjo nacional suyo propio, y

pertenecientes exclusivamente a su clase? Es indudable. Pero es

un abuso horrible, es una injusticia, es... No disputemos. Es

todo lo que Vd. quiera más ¿puede destruirse sin que el interés

general padezca en las actuales circunstancias? ¿No ve Vd. que,

destruyéndolo, se priva la nación de una fuerza que puede

contribuir a salvarla? ¿Sería cuerdo el hombre que en un

naufragio, viendo deshacerse su navío sobre la costa, y pudiendo

nadar para salvarse, llamase al cirujano para que le cortase un

tumor de un brazo, no porque le impidiese moverlo, sino porque

se lo desfiguraba? ¡Necio! ¿Quieres nadar con un brazo recién

destrozado y sangriento? Sálvate ahora, nada con el tumor, y

luego cúralo.

Los

Grandes tienen influjo, los Grandes se creen injuriados; el

clero juzga lo mismo; reclaman la constitución de España como

garante de sus derechos. Las Cortes actuales no se atienen ni a

constitución ni a principios generales. ¿La constitución de

España, no vale para la Grandeza, ni para el clero? -Es que

empezamos de nuevo ¿Vale para la Inquisición? -Es preciso

respetar las leyes- ¿En qué hemos de quedar, Señores de las

Cortes? ¿Qué tira y afloja es éste? Las Cortes debieran haber

sido el centro de la nación española, y si no se dan prisa a

enmendarse, van a separar en fragmentos lo poco que quedaba

reunido. Débiles y sumisas con los que no debieran temer,

orgullosas y tenaces con los que debieran reconciliar, se

humillan a los comerciantes de Cádiz, desatienden las poderosas

provincias de América, y se enajenan las voluntades de dos

corporaciones de influjo, la Grandeza y el clero.

Yo

aborrezco como el que más la aristocracia, y aunque respeto en

mi corazón a un clero como debe ser, si ha de llenar su sublime

objeto, soy enemigo declarado de la tiranía religiosa a que

suelen aspirar sus individuos; pero entre amar estos vicios a

que propenden el clero y la nobleza, y cerrar con ambos cuerpos

como quien ataca a moros, hay una inmensa distancia. Los

gobiernos españoles revolucionarios, siendo tan aristócratas y

preocupados como las circunstancias les han permitido, han

manifestado una emulación contra la Grandeza, que más que de un

deseo de desarraigar los vicios de su constitución, ha nacido de

envidia y de ansia por ponerse en lugar de ella. La Grandeza

española estaba infinitamente degradada; es verdad ¿pero por qué

no valerse de los individuos de provecho que había en ella? ¿Por

qué no se han acordado los gobiernos del Duque del Infantado,

hombre cuyos talentos e influjo pudieran servir a la causa, y

sólo se hizo memoria de que él cuando la Junta Central le quitó

el empleo que con tanto empeño le dio Fernando VII de Borbón?

Por la misma razón que nunca se quiso dar el mando del ejército

de Extremadura a Alburquerque, aunque nadie lo merecía tanto.

Por una emulación necia que sin libertar a España de sus males

antiguos en este punto de Grandeza, la expone a partidos no

favorables a su causa.

Pero

¿es posible que gobiernos con tanto orgullo sufran el

abatimiento en que están las Cortes con respecto a los puntos

más importantes, vg. las rentas? El principio fundamental de la

libertad de los pueblos es que nadie, sino sus representantes,

pueda imponer contribuciones. ¿Y las Cortes, las Cortes

soberanas se ponen en la necesidad de mendigar de la Junta de

Cádiz, de dirigirle peticiones poco menos que en papel para

pobres de solemnidad? ¿Por qué, Pero

¿es posible que gobiernos con tanto orgullo sufran el

abatimiento en que están las Cortes con respecto a los puntos

más importantes, vg. las rentas? El principio fundamental de la

libertad de los pueblos es que nadie, sino sus representantes,

pueda imponer contribuciones. ¿Y las Cortes, las Cortes

soberanas se ponen en la necesidad de mendigar de la Junta de

Cádiz, de dirigirle peticiones poco menos que en papel para

pobres de solemnidad? ¿Por qué,

porque ha

sido su soberano placer dejar encender la guerra en América, y

privarse así de sus socorros, si no para siempre, por lo menos

para cuando más los necesitan, que es ahora. ¿No es esto un

delirio? ¿No es caminar a tientas? ¿No es arrojarse en el fuego

por no sufrir el humo?

El dinero

es absolutamente necesario para continuar la guerra. Las Cortes

deben ser el dueño absoluto de los caudales públicos. Si es que

temen agraviar al vecindario de Cádiz, concédanle en las

presentes circunstancias más representantes en Cortes que los

que debieran tener según su población, y destruyan esa Junta

rival que los desdora y los abate. Publiquen en seguida

empréstitos voluntarios; y si no prueban bien, forzados. Si no

basta esto hagan requisiciones; y si esto produce descontento,

retírense -pues es señal de que se quieren ya entregar a los

franceses-.

El hilo

del asunto me ha traído ya los: Defectos de las Cortes en su

conducta

El primero

y principal es el que acabo de indicar, y sobre el cual ha

hablado Vd. tanto en su papel: la conducta de las Cortes con

América. Ya conocerá Vd. que yo soy poco amigo de entrar en

filosofías porque no las entiendo muy bien, y aunque alguna vez

también el diablo me tienta, y arguyo, no quiero ahora meter la

hoz en mies ajena. Yo voy directamente a la práctica. La

Regencia anterior, la presente, las Cortes, y todos los que

hayan tenido parte en la conducta de España con sus Américas, no

deben a mi parecer llamarse injustos, sino delirantes. ¿Qué es

lo que se llama política en un gobierno? Según mi corto

entender, es el conocimiento que los que gobiernan una nación

deben tener del estado en que se halla, y se hallan las que

tienen conexión con ella, para acomodar su conducta a las

circunstancias, y sacar del estado de las cosas el mayor

provecho posible. Pues vea Vd. si hay modo más pintado de hacer

esto al revés, que el que han seguido los gobiernos españoles.

Voy a darle razón en cuanto han dicho respecto de los americanos

y verá Vd. que a pesar de esto resultan locos. ¡Yo soy Fernando

VII!, grita cada cual de las Juntas Provinciales, ¡Yo lo soy

más!, dice la Central, ¡Y yo como el mejor!, concluye la

Regencia. El ejemplo es poderoso, y al fin empieza a parecer un

Fernando VII americano, ¡Qué iniquidad! Ese Fernando es espurio,

es de contrabando; las fábricas pertenecen exclusivamente a la

península. Así será; pero el Fernando VII americano está a mil

leguas lo menos, y es difícil darlo por de comiso. ¿No se han

venido a buenas los de España, viendo que cada uno no podía

vivir por sí? ¿Por qué no admitir a este nuevo Fernando, que es

un valiente refuerzo, porque es más rico que todos juntos los

que están ya fundidos en uno?

¡Rico! Por

eso no queremos que se suba a mayores: venga su dinero, y

guardaré de pedir otra cosa. Sería una indignidad, un desdoro

que las Cortes se sometiesen a unas provincias que sólo han sido

colonias hasta ahora. La obediencia es lo primero. No, señores:

los pesos duros son ahora antes que la obediencia. Si los

americanos se irritan en negar socorros; si una guerra los

disminuye, o los detiene dos o tres años ¿qué prendero les dará

a Vds. un doblón por su soberanía?

A la vista

está el resultado: ahora tienen las Cortes que estar llorando

duelos a la Junta de Cádiz, y los que no han querido

condescender con los deseos de quince millones de hombres, que

podían y querían sacrificarle cuanto tienen, se ven obligados a

adular, a quince o veinte hombres, que se creen soberanos de

Cádiz, y que son enemigos natos de las Cortes.

Ésta es la

política de España respecto a su interior, ¿qué diremos respecto

a sus aliados? La piedra de escándalo ha sido el comercio libre.

Si se abre el comercio en las Américas, perecen los comerciantes

de Cádiz. Si no se abre perece la España, porque se ponen en

revolución las Américas. Si se abre el comercio se enriquecerán

los ingleses. También se enriquecerán los americanos, y unos y

otros son los que sostienen la causa de España. España no tiene

medios de hacer el comercio, y querer que no lo hagan otros es

ser verdaderamente el perro del hortelano. En una palabra como

la verdadera política consiste en observar de tal modo las

circunstancias que con una sola medida o paso se consigan

muchos, y buenos efectos, los políticos españoles parece que han

estudiado cómo con una determinación sola podrían causar muchos

y malos. La Resistencia a las pretensiones de América ha

empobrecido el erario de España, ha sujetado las Cortes a la

Junta de Cádiz, ha causado y causa devastación en las provincias

ultramarinas, y está excitando sospecha en los ingleses aliados.

¿Lo puede dudar nadie? Pues, ¿qué son ciegos, o bobos? ¿Piensan

que se han de embaucar con la estatua decretada por las Cortes?

La verdadera gratitud es más ingenua. ¿Están agradecidos a la

nación inglesa? Pues saltando está a los ojos la prueba de

gratitud que deben darle. Seamos hermanos: nuestra industria, y

la vuestra sea considerada como una misma. Entrad en nuestra

casa, comerciad con nuestras posesiones, y no haya emulación

para con hombres a quienes debemos nuestra existencia. Esto

aparecería siempre noble, aún cuando fuera en realidad hacer de

la necesidad virtud: hubiera evitado las revoluciones, y

asegurado al gobierno, y la nación inglesa, que los españoles no

son sus aliados sólo porque no pueden dejar de serlo. ¿Por qué

no dar con buena gracia lo que tienen que ceder por necesidad y

gruñendo?

El otro

gran defecto de conducta es la absoluta falta de atención a la

mejora del ejército español. Esto clama verdaderamente al cielo.

Apenas cabe en cerebro humano la idea de ponerse a disputar y

controvertir cómo y con quién se ha de casar Fernando cuando

está a la vista de las Cortes un ejército desorganizado, incapaz

de hacer nada en favor de la causa, y que, por falta de

disciplina, es la burla de los enemigos. Esto es lo que un amigo

mío que ha estado largo tiempo en España, nota con bastante

agudeza, en el carácter general que han mostrado sus gobiernos.

No hay que hablarles, dice, de la cuerda que tienen al cuello;

aunque están llenos de recelos del cáñamo que apunta en el

campo. ¿Qué han hecho las Cortes, qué han adelantado en este

importantísimo, y puede decirse, único punto que clama por su

atención? ¿Qué general ha sufrido un examen público de su

conducta después de las vergonzosas entregas y sorpresas que se

han visto?

¿Se ha

extinguido ya en España la antigua y propagada secta de

defraudadores de caudales públicos? ¿Se han convertido de

repente a mejor vida todos los proveedores, asentistas y los

empleados que revisan sus cuentas? Algún milagro de esta clase

debe haber sucedido; porque desde que hay Cortes no se ha visto

que se dé ni un paso hacia la reforma de este corrompidísimo

ramo; cuya corrupción es en gran parte el origen primitivo de la

inutilidad de los ejércitos españoles.

He dicho

bastante del paso de las Cortes con respecto a la Inquisición,

para que haya que repetir nada sobre él en este lugar. Pero

hablando de los defectos de conducta, éste se presenta, y

renueva constantemente en la memoria. La Europa, esperaba de las

Cortes que desarraigasen las preocupaciones funestas que aún

degradaban a aquél noble pueblo español ¿cómo podía temer que

ellas mismas viniesen a darles la fuerza y vida que por sí iban

perdiendo? Si la mayoría de las Cortes no cree que la

Inquisición entra en el número de las preocupaciones

más

funestas, si desean conservarla como se hallaba, o más bien

restituirla a su antiguo estado, inútil es tratar de

convencerlas. Si la mayoría de votos conviene en semejante

delirio, poco hay que esperar de las Cortes, y es de temer que

si no renuevan pronto sus individuos, ellas sean entre cuyas

manos se deshaga últimamente la España.

Habrá

muchos que no siendo tan enemigos como yo de la persecución

religiosa crean que este defecto de las Cortes es más

independiente de las demás cualidades de aquél cuerpo, que lo

que a mí me parece, y que como dije al principio, pueden tener

esta manía parcial, conservando un buen juicio para otras cosas.

Ojalá que así sea, y yo me engañe. Pero bien pronto hemos de ver

la prueba. Si después del desengaño de las derrotas y conducta

vergonzosa de sus generales, no adoptan el medio de formar un

ejército bajo generales ingleses, si no ponen a disposición de

éstos todos los medios que haya para este efecto en las

provincias en que deba reclutarse; si no tratan de hacer útil la

Galicia, poniendo allí de capitán general a un acreditado

general inglés que arme aquella numerosa población, la más a

propósito que tiene España para formar un ejército, la más a

mano para recibir socorros de Inglaterra, y para intimidar los

ejércitos franceses, ahora vayan a adelantarse, ahora estén

adelantados en la Península; si no tratan de poner otra Regencia

más activa, y despreocupada, que efectúe estos Planes, u otros

semejantes; si mientras se entretienen en inútiles debates dejan

arder las Américas en guerra por no tomar una determinación

noble, generosa, y absolutamente necesaria para el bien de

España; si aprueban las bárbaras medidas de la Regencia pasada

dejando que sigan su rumbo los generales, y gobernadores que

mandó allá, y que mejor estarían en España peleando contra los

franceses; si cierran los ojos mientras los españoles europeos y

americanos se degüellan unos a otros; si no dan un testimonio

decidido de que no perdonan medio para evitar estos horrores,

muy satisfechas con haberles declarado el parentesco de

hermanos; será inevitable decir que las Cortes deliran en

política igualmente que en puntos religiosos y dejarles con sus

Inquisidores a que presidan un auto de fe como Carlos II. |

|

Carta IV

En mala

hora, Señor Editor, vino su papel de Vd. a sacarme de mis

casillas, para que yo me vea ahora citado nada menos que en

Cortes, y con el Sr. Gallego a las barbas, que por las mías, que

me ha dado, aunque de paso, el más furioso par de dentelladas

que se han repartido a alma viviente. ¡Vamos, yo no sé qué se

tiene esto del mando! Según lo que dicen que decía el Sr.

Gallego en Cortes, le aseguro a Vd. que me gustó el tal señor.

Habla limpio, y algunas veces cuando se pierde la conversación

de modo que nadie puede desenredar el ovillo, entra su montante

tan a propósito que causa gusto el ver cómo da en la dificultad.

Yo aunque no le conozco más que para servirle, le había tomado

pía afición, y ya cansado de encontrar cosas que me disgustaban

en las Cortes, me acordé de una que me había parecido bien, y

por mis pecados fui a dar con el Sr. Gallego, creyendo que sería

un hombre acá a mi modo, liso y llano, que por un modo u otro le

había tocado parte de la Soberanía, pero que no se habría

endiosado con las glorias del mundo, de modo que hasta el

incienso le dé vascas. Pero por vida de tantos, que temo que no

se le puede decir buenos ojos tienes, sino con su pido y

suplico. ¡Qué desdén tan cruel de hombre! Si se dice que las

Cortes no tienen energía, y se manifiestan algunos defectos en

su constitución y proceder, son improperios. Si se le cuenta

entre los que pudieran dar esta energía que falta donde más

conviene, hace una advertencia para que se sepa que está tan

lejos de aprobar los delirios de Juan Sintierra como de

agradecerle la excepción que hace de él. Y sobre todo lo que le

llega al corazón, y lo corre como a un doncella, es ver su

nombre en tal mal lugar. ¡Pobre Señor, en qué delicadeza ha

venido a dar! Yo me temo que de resultas de esto salga

presentando una moción contra los que tomen su nombre en vano.

Más entretanto que sale la pragmática en que se arregle cómo y

cuándo es lícito nombrar al Sr. Gallego, y cuándo, y a quién se

ha de conceder el sublime honor de celebrarlo, permítame Vd. por

esta vez siquiera, que me aproveche de la ocasión, y goce aunque

indigno el honor de manosearlo un poco.

El Sr.

Gallego dice que Juan Sintierra se desata en improperios contra

la conducta del Congreso; y si el Sr. Gallego llama improperios

al decir, como dije, que las Cortes han errado mucho sobre los

puntos más importantes, tengo que añadir a lo dicho, que

examinando todos sus debates y lo hecho durante su

mando, se

ve que han acertado en muy poco, y que no se manifiestan

dispuestos a enmendar lo que han errado. Aquí de Dios y del rey,

Señor Gallego.

¿Qué se

debe a las Cortes? No hay que tomar las cosas en globo; yo no

quiero ni sobrecoger la opinión con generalidades; ni menos, a

pesar del poco de mal humor que me ha causado mi antagonista, es

mi ánimo pintar las cosas con negros colores, sin otro fruto que

causar desaliento. Porque las Cortes pueden hacer cosas muy

buenas, y porque no las creo corrompidas, ni mal intencionadas,

me ocupo alguna vez en pensar en ellas, y en contribuir por mi

parte a aguijonarlas, no obstante su soberanía; porque, amigo,

el solio bajo que se han puesto, está de tanto tiempo empapado

en adormideras, y tan afelpado de relumbrones, que a no

haber quien grite, y murmure, sería muy de temer que la mitad de

los diputados roncaran, y la otra mitad se divirtiesen

entretanto con los oropeles. No lo dude Vd. Hay mucha propensión

a ambas cosas en los que suben al mando en España. No porque sea

en España o Turquía (que luego salen con la nación a pleito),

sino porque en todas partes donde hubieran antecedido los

gobiernos que allí, sucedería lo mismo. Los hombres todos son

aficionados al oropel del mando aún más, a veces, que al mando

mismo; y mientras más ajenos han estado de mandar, más

aficionados al oropel todavía. Nada, nada puede curar de esto a

un gobierno nuevo, sino una perpetua censura; y cuidado que la

cura es muy necesaria, porque más pronta y completamente se

inutiliza un gobierno popular por la tiranía de vanidad, que por

la tiranía de poder: dos especies de tiranía muy distintas, que

yo veo en mi imaginación, y que como las más de mis cosas, mejor

las entiendo que las explico. Mas ¿apuesta Vd. algo a que muchos

de las Cortes y los que los observan de cerca me entienden?

Pero

¿dónde he venido yo a dar con esta digresión? Amigo, este vicio

y el de mal contentadizo descubren que soy viejo; mas ¿le parece

a Vd. que estoy tan distante del punto en que empecé? No, Señor:

en él estoy, porque una de las primeras cosas prácticas que

debieran haber hecho las Cortes, era destruir en el modo de

constituirse todo lo que pudiera llevarlas al despotismo de

vanidad, origen de los mayores vicios de la antigua Corte. Esa

declaración de la soberanía del pueblo, que tanto deslumbró a

Vd. (porque permítame Vd. decirle que está Vd. mal destetado aún

de sus Rousseaus y Helvetius), fue un mal principio, cuyas malas

consecuencias se están ya viendo en las Cortes, y hasta a Vd.

Mismo llegan. No quiero decir que el pueblo no sea soberano;

aunque creo que en metafísica ésta es una verdad de Pero Grullo,

y en la práctica no puede serlo más que como el gobierno de

Sancho en la Ínsula. Llame Vd. como quiera a los empleados; diga

Vd. que él los mantiene y los paga. Sancho no comerá sino a

discreción del médico, ni dará paso sin voluntad del mayordomo.

Esto es en cuanto a la inutilidad de semejante declaración para

causar bienes; que es muy otra cosa respecto de los males. Vea,

Vd., por ahora, los que ha hecho en las Cortes, y algo de los

que hará. El pueblo es soberano, dijeron las Cortes, para sacar

la consecuencia de que representando ellas el pueblo, en ellas

estaba la soberanía. Apenas usan la palabra soberanía, que en

este caso significa sólo un derecho abstracto, cuando la adoptan

en el sentido en que significa rey, ya las tenemos con el título

de Majestad, con guardias, y todo lo que pueda darles el aire de

un rey compuesto de muchos. Parece que esto es nada: pues vea

Vd. los efectos.

Por haber

levantado un obstáculo insuperable a la verdadera y eficaz

división de poderes, las Cortes son soberanas; luego son

absolutas. De ellas depende la división de poderes. De ellas el

reglamento que ha de dar las facultades al poder ejecutivo, y

por tanto de ellas depende el poder ejecutivo. Por muchas

facultades que le concedan, el poder ejecutivo de las Cortes

soberanas será cuando más como un general con firma en blanco:

siempre obrará como sirviente; jamás podrá tener el influjo que

necesita para manejar la gran máquina del estado. No hay

división de poderes donde uno no puede contrarrestar al otro,

donde las facultades propias de cada ramo no son independientes

del otro. Me dirán ¿cómo ninguna Regencia, sea con el reglamento

que fuere, contrapesará en España a las Cortes soberanas? Me

dirán ¿qué pueden hacer unos regentes a quienes su Majestad las

Cortes emplea en cuantas menudencias se le ofrecen diciendo «que

quieren que el Consejo de Regencia haga tal o tal»? Esto, más

que tener poder ejecutivo, es tener las Cortes unos ministros

que tienen otros ministros por bien parecer.

Pero éste

es pequeño inconveniente respecto del que precisamente ha de

resultar si la España queda libre de franceses, y llega a tener

no un poder ejecutivo de hechura de las Cortes, sino un rey

hereditario, sea quien fuere. Las Cortes se han dado la

sentencia de muerte en su Majestad, y su soberanía. Hagan la

constitución que hicieren, como esté fundada en semejante

declaración, el primero que se siente en el trono español con

tal cual talento, la destruye, como sucedió con la última de

Suecia.

Los

pueblos no son filósofos, ni saben hacer abstracciones. Un rey

que no es visiblemente rey como los que los pueblos conocen

desde que existe tal nombre, es para ellos o una persona

agraviada, o una persona abatida: agraviada si merece su

respeto; abatida, si ha excitado de algún modo su disgusto. En

este último caso el pueblo se complace en ver al rey mandado por

otros, y pospuesto visiblemente a otros: se complace en verlo

dejar de ser lo que él llama rey; y entonces más vale que no lo

haya, porque se envilece uno de los apoyos que debiera tener el

estado; el apoyo cuya esencia consiste en la veneración y el

respeto que le debe tributar el pueblo. Mas supongamos que el

rey tenga mérito personal, que no es preciso sea mucho para

encantar desde el trono. Ni él ni el pueblo podrán sufrir estos

actos positivos de sumisión, que son contradictorios con la idea

generalísima e indestructible que él y todos los pueblos tienen

de un monarca. El príncipe mejor dispuesto no podrá sufrir sin

pena cualquiera de estos alardes de su dependencia, y el pueblo,

esto es la masa de gentes que no tienen esperanza de disfrutar

de la especie de triunfo que gozan los que en su nombre los

exigen, estará siempre dispuesto a ponerse de parte del príncipe

y en contra de los que, por ser de condición más cercana a la

suya, son objetos más propios a suscitar su envidia. Sí; su

envidia, y aun estoy por decir su burla, que en este caso es su

hija primogénita. Los cuerpos populares deben tratar de

conciliarse el respeto por su firmeza y buen juicio en política;

pero cualquier tentativa a hacerse transferir parte de los

honores y pompa del monarca, en vez de conciliarles el respeto y

la veneración, los expone casi inevitablemente a lo contrario.

Esta especie de respeto ceremonioso no desdice en una persona

real y verdadera, a quien no podemos venir a perder la ilusión

por el trato común de la vida. Pero cuando se llama majestad y

soberano a una personalidad abstracta, en que lo que ven los

ojos son una porción de personas que cada cual tiene muy poco de

soberanía, y mucho menos de majestad, el juicio cede a la

imaginación bien pronto, y recae sobre el soberano metafísico el

desprecio y ridiculez que están pidiendo de justicia una gran

parte de las fracciones ambulantes que lo componen.

Así que

nada suele ser menos popular que los gobiernos que se llaman

populares, y mucho más cuando se levantan sobre las ruinas, o

sobre la desmembración del trono. Dígalo la Francia misma; y

ojalá no lo pueda ya empezar a decir Cádiz; que mucho me temo

que están echando de menos algo que se parezca a la antigua

Madrid, aunque reformada en esperanza. Si el partido filosófico

de las Cortes españolas hubiera tenido un poco de más tino, en

lugar de haber empezado con esas descargas cerradas de pólvora

sin bala, habrían empleado su influjo en ganar puntos prácticos

de que la nación sacase un provecho duradero, y no una vanidad

transitoria de que ni aún ellos gozan a derechas. Fernando VII

ni ningún otro príncipe que viniera a ocupar el trono en su

falta se vería jamás tentado a abatir, o acaso destruir

lentamente las Cortes, si éstas no provocasen su orgullo cada

día con nombres y ceremonias que son más humillantes para

semejantes personas, que la disminución efectiva de la mayor

parte de su poder anterior. Yo no sé si llamar inconsideración o

vano orgullo a este proceder de las Cortes; porque con poco que

sus miembros ilustrados hubiesen parado la atención en la

constitución inglesa, en ese modelo de prudencia y saber

práctico que está a la vista de todos los que quieran tomar el

trabajo de estudiar las cosas en sus fuentes; con poco que

hubieran atendido al modo con que se hizo en ella la revolución

política que ha tenido los efectos más reales y benéficos de

cuantas se han hecho en el mundo, habrían aprendido a sacar

partido aun de las preocupaciones mismas de los pueblos, y a

conseguir realidades, desentendiéndose de vanas apariencias.

En

su mano tuvo el parlamento y el pueblo de Inglaterra hacer del

reino lo que quisieran cuando Jacobo II perdió el derecho a la

corona, atentando contra la constitución del reino. A discreción

del parlamento estaba el disminuir el poder real cuanto

quisiera, y el recibir al monarca a quien convidaba con un

trono, bajo los términos que gustase presentarle. Pero los

profundos políticos que trabajaron en la admirable revolución

que ha dado ya cerca de siglo y medio de prosperidad a este

reino, y que aún lo mantiene en su mayor vigor y hermosura,

sabían demasiado para pagarse de apariencias; y sin permitirse

el menor tono de superioridad con un príncipe a quien aún no

habían jurado obediencia, encerraron en poquísimas y moderadas

condiciones cuanto puede apetecer el espíritu más libre e

independiente, por salvaguardia eterna de sus derechos. Sabían

estos varones venerables que si ha de haber un rey, es para que

tenga en sus manos las riendas del gobierno, y como dice el

elocuente Burke, «pocos títulos tendrían a su fama de sabiduría,

si no hubiesen acertado a asegurar su libertad de otro modo que

debilitando a su gobierno en sus operaciones, y haciéndolo

precario en su posesión del mando». Dejaron pues a sus reyes en

el pleno goce de cuantos honores y títulos habían tenido de

tiempo inmemorial en Inglaterra; pero le hicieron jurar los

artículos que creyeron necesarios al goce y conservación de los

derechos, que como herencia innegable habían heredado de sus

mayores, y exigieron su libertad, y los medios que juzgaron a

propósito para conservarla, no a título de árbitros y señores de

la corona, sino bajo el de vasallos que tienen derecho a pedir

que el monarca les conserve sus fueros. Así es que en el mundo

no ha habido monarcas más respetados que los reyes de Inglaterra

lo son por la constitución y las leyes. Al tiempo mismo que

ponen reglas inviolables a su poder, le llaman nuestro rey y

soberano Señor: a su nombre hablan estas leyes, y en su nombre

se ejecutan; el parlamento no existe sin el rey; y aunque no

puede haber ley sino por la unanimidad de los tres brazos de la

legislatura -rey, pares- y comunes éstos dos jamás se dice que

mandan: el rey es el que sólo ordena con consejo de sus fieles

Lores y Comunes. ¿Es menor acaso el poder de las cámaras porque

no lo expresan en términos de superioridad o igualdad de

jerarquía? Nada menos: antes por eso mismo es más eficaz y

duradero. El monarca que deriva su sólido poder de unas leyes a

cuya formación contribuye, y que aún cuando limitan sus

facultades le profesan una veneración religiosa y le prescriben

reglas en su nombre mismo, no puede jamás tener interés en

destruir lo que es la basa única de esta especie de adoración

que goza, no puede aspirar a formarlas por sí solo, porque en el

mero hecho quedarían destruidas las leyes fundamentales a que

debe el ser monarca, y sólo tendría el débil y precario apoyo de

la fuerza para hacerse obedecer de sus pueblos. En

su mano tuvo el parlamento y el pueblo de Inglaterra hacer del

reino lo que quisieran cuando Jacobo II perdió el derecho a la

corona, atentando contra la constitución del reino. A discreción

del parlamento estaba el disminuir el poder real cuanto

quisiera, y el recibir al monarca a quien convidaba con un

trono, bajo los términos que gustase presentarle. Pero los

profundos políticos que trabajaron en la admirable revolución

que ha dado ya cerca de siglo y medio de prosperidad a este

reino, y que aún lo mantiene en su mayor vigor y hermosura,

sabían demasiado para pagarse de apariencias; y sin permitirse

el menor tono de superioridad con un príncipe a quien aún no

habían jurado obediencia, encerraron en poquísimas y moderadas

condiciones cuanto puede apetecer el espíritu más libre e

independiente, por salvaguardia eterna de sus derechos. Sabían

estos varones venerables que si ha de haber un rey, es para que

tenga en sus manos las riendas del gobierno, y como dice el

elocuente Burke, «pocos títulos tendrían a su fama de sabiduría,

si no hubiesen acertado a asegurar su libertad de otro modo que

debilitando a su gobierno en sus operaciones, y haciéndolo

precario en su posesión del mando». Dejaron pues a sus reyes en

el pleno goce de cuantos honores y títulos habían tenido de

tiempo inmemorial en Inglaterra; pero le hicieron jurar los

artículos que creyeron necesarios al goce y conservación de los

derechos, que como herencia innegable habían heredado de sus

mayores, y exigieron su libertad, y los medios que juzgaron a

propósito para conservarla, no a título de árbitros y señores de

la corona, sino bajo el de vasallos que tienen derecho a pedir

que el monarca les conserve sus fueros. Así es que en el mundo

no ha habido monarcas más respetados que los reyes de Inglaterra

lo son por la constitución y las leyes. Al tiempo mismo que

ponen reglas inviolables a su poder, le llaman nuestro rey y

soberano Señor: a su nombre hablan estas leyes, y en su nombre

se ejecutan; el parlamento no existe sin el rey; y aunque no

puede haber ley sino por la unanimidad de los tres brazos de la

legislatura -rey, pares- y comunes éstos dos jamás se dice que

mandan: el rey es el que sólo ordena con consejo de sus fieles

Lores y Comunes. ¿Es menor acaso el poder de las cámaras porque

no lo expresan en términos de superioridad o igualdad de

jerarquía? Nada menos: antes por eso mismo es más eficaz y

duradero. El monarca que deriva su sólido poder de unas leyes a

cuya formación contribuye, y que aún cuando limitan sus

facultades le profesan una veneración religiosa y le prescriben

reglas en su nombre mismo, no puede jamás tener interés en

destruir lo que es la basa única de esta especie de adoración

que goza, no puede aspirar a formarlas por sí solo, porque en el

mero hecho quedarían destruidas las leyes fundamentales a que

debe el ser monarca, y sólo tendría el débil y precario apoyo de

la fuerza para hacerse obedecer de sus pueblos.

Esto es lo

que debieran haber imitado las Cortes; no porque esté en la

constitución inglesa, sino porque está fundado en la experiencia

de la naturaleza humana. Los teóricos en política, cuando hablan

de división y equilibrio de poderes, ponen su empeño en hacerlos

estar en una especie de pugna continua; como si el modo de hacer

concurrir dos o más fuerzas a un fin, fuera oponerlas unas

otras; o como si pudiese haber una pugna que no terminase en la

destrucción de todas las fuerzas menos una, o en la reunión de

todas en ella. El problema político no consiste en oponer, sino

en concordar, y el arte no está en hacer que los varios poderes

se miren con celos y desconfianza, sino con mutuo interés de

protección: la constitución de un gobierno mixto será perfecta

cuando haga sentir al rey, que su poder y dignidad dependen de

conservar los fueros de su pueblo en las leyes que los

prescriben; al pueblo, que la conservación de las leyes que ama

depende de conservar su poder y dignidad al rey.

Como el

defecto de la constitución cual se hallaba últimamente en España

era un poder en el rey no limitado por leyes, independientes de

su mera voluntad, nada más había que hacer que resucitar las

Cortes españolas, y establecer o aclarar el derecho de la

nación, de que no debe reconocer otras leyes que las hechas y

publicadas en Cortes. ¿Incluye la declaración de esa Soberanía

(odiosa donde ha de haber un rey), incluye digo, alguna cosa

práctica y útil para la nación, que no esté inclusa en aquel

derecho antiguo y venerable? Añadiérase a esta ley

fundamental la de que sólo en virtud de una ley hecha en Cortes

se podía obligar a un español a pagar contribuciones, y los

españoles percibirían que eran soberanos de su haber y

propiedades. Declarárase que sólo en virtud de las leyes se

podía poner en prisión, desterrar, o imponer otra cualquier pena

a un ciudadano, y éstos conocerían lo que son y valen sus

derechos personales.

Hubiérase

hecho esto, que bien fácil era, y el rey que haya de venir no

tendría nada que aborrecer en la constitución de su reino; y el

pueblo le amaría al momento, porque al momento entendería sus

ventajas. Pero, no Señor, el caso es hacer un libro que se llame

constitución, y entre tanto que diez o doce diputados saquean

sus bibliotecas y las ajenas para llenar un molde de

constitución a los Sieyés, el pueblo que como los muchachos

pregunta al ver una cosa nueva ¿para qué sirve?, pierde la

paciencia esperando que se le diga para qué sirven las Cortes, y

se prepara a que al ver el libro y no entenderlo se responda él

mismo, para nada.

Y tendría,

en parte, razón si las Cortes siguen ese rumbo. La constitución

hecha así no sirve para nada. Hoy saldrá, y mañana se verá que

hay que hacer una adición; al siguiente que es preciso

interpretar un artículo, luego que se ha escapado un caso, y en

fin, se verá todo lo que la imprevisión produce en materias tan

complicadas, que no hay saber humano que pueda abrazarlas en un

punto de vista.

Las Cortes

están perdiendo tiempo y crédito con ese empeño de hacer una

constitución por teoría, y pudieran haber adelantado mucho para

hacer una por experiencia. La parte más difícil e importante de

la constitución no es ese mal entendido equilibrio de poderes

que ya he impugnado, y que está reducido, en lo que tiene de

real y verdadero, a que las leyes no sean efecto de la voluntad

de ninguno de los poderes por sí solos; lo que necesita gran

miramiento y tino son los principios constitucionales del poder

judicial; de ese poder de quien depende cuanto es y cuanto tiene

el ciudadano; de ese poder que es el origen, el propagador, y la

defensa del espíritu público, el conservador de las leyes que

constituyen la verdadera patria; ese poder que bien establecido,