|

El

19 de marzo y el 2 de mayo

CAPÍTULO

XXV

[…]

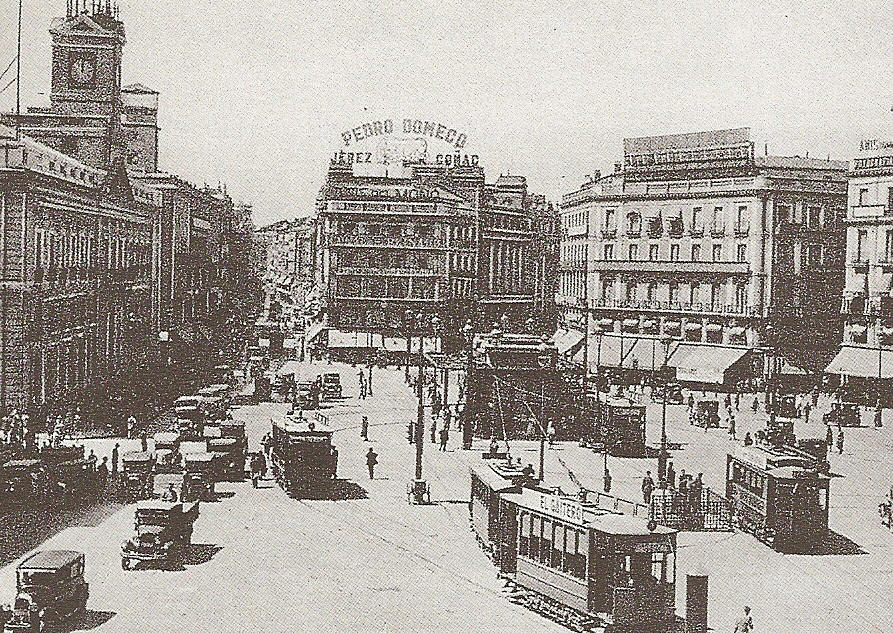

Alejándome todo lo posible del centro de

la Villa, llegué a la

plazuela de Palacio, donde me detuvo un obstáculo casi insuperable; un

gran gentío, que bajando de las calles del Viento, de Rebeque, del Factor,

de Noblejas y de las plazuelas de San Gil y del Tufo, invadía toda la

calle Nueva y parte de la plazuela de

la Armería. Pensando que sería probable encontrar entre tanta gente

al licenciado Lobo, procuré abrirme paso hasta rebasar tan

molesta compañía; pero esto era punto menos que imposible, porque me

encontraba envuelto, arrastrado por aquel inmenso oleaje humano, contra el

cual era difícil luchar.

Tan abstraído estaba yo

en mis propios asuntos, que durante algún tiempo no discurrí sobre la

causa de aquella tan grande y ruidosa reunión de gente, ni sobre lo que

pedía, porque indudablemente pedía o manifestaba desear alguna cosa.

Después de recibir algunos porrazos y tropezar repetidas veces, me detuve

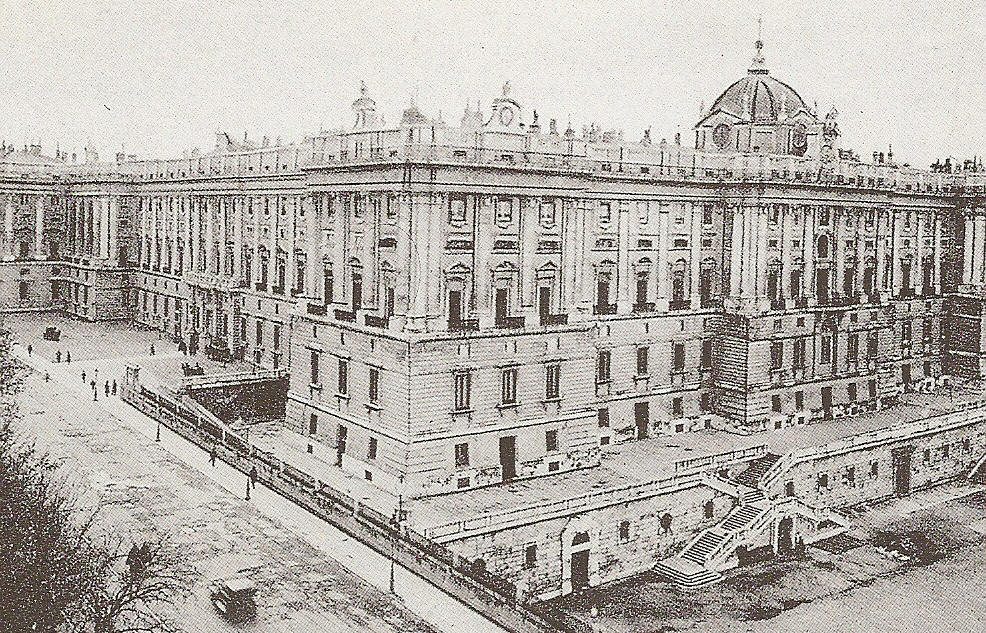

arrimado al muro de Palacio, y pregunté a los que me

rodeaban:

_¿Pero qué quiere toda

esa gente?

_Es que se van, se los

llevan _me dijo un chispero_, y eso no lo hemos de consentir.

El lector comprenderá

que no me importaba gran cosa que se fueran o dejaran de irse los que lo

tuvieran por conveniente, así es que intenté seguir mi camino.

Poco había adelantado,

cuando me sentí cogido por un brazo. Estremecime de terror creyendo que

estaba nuevamente en las garras del licenciado; pero no se asusten Vds.:

era Pacorro Chinitas.

_¿Conque parece que se

los llevan? _me dijo.

_¿A los infantes? Eso

dicen; pero te aseguro, Chinitas que eso me tiene sin cuidado.

_Pues a mí no. Hasta

aquí llegó la cosa, hasta aquí aguantamos, y de aquí no ha de pasar. Tú

eres un chiquillo y no piensas más que en jugar, y por eso no te importa.

_Francamente, Chinitas,

yo tengo que ocuparme demasiado de lo que a mí me pasa.

_Tú no eres español _me

dijo el amolador con gravedad.

_Sí que lo soy _repuse.

_Pues entonces no

tienes corazón, ni eres hombre para nada.

_Sí que soy hombre y

tengo corazón para lo que sea preciso.

_Pues entonces, ¿qué

haces ahí como un marmolillo? ¿No tienes armas? Coge una piedra y rómpele

la cabeza al primer francés que se te ponga por delante.

_Han pasado sin duda

cosas que yo no sé, porque he estado muchos días sin salir a la calle.

_No, no ha pasado nada

todavía, pero pasará. ¡Ah! Gabrielillo, lo que yo te decía ha salido

cierto. Todos se han equivocado, menos el amolador. Todos se han ido y nos

han dejado solos con los franceses. Ya no tenemos Rey, ni más gobierno que

esos cuatro carcamales de

la Junta.

Yo me encogí de

hombros, no comprendiendo por qué estábamos sin Rey y sin más gobierno que

los cuatro carcamales de la Junta.

_Gabriel _me dijo mi

amigo después de un rato_ ¿te gusta que te manden los franceses, y que con

su lengua que no entiendes, te digan «haz esto o haz lo otro», y que se

entren en tu casa, y que te hagan ser soldado de Napoleón, y que España no

sea España, vamos al decir, que nosotros no seamos como nos da la gana

de ser, sino como el Emperador quiera que seamos?

_¿Qué me ha de gustar?

Pero eso es pura fantasía tuya. ¿Los franceses son los que nos mandan? ¡Quia!

Nuestro Rey, cualquiera que sea, no lo consentiría.

_No tenemos Rey.

_¿Pero no habrá en la

familia otro que se ponga la corona?

_Se llevan todos los

infantes.

_Pero habrá grandes de

España y señores de muchas campanillas, y generales y ministros que les

digan a los ministros: «Señores, hasta aquí llegó. Ni un paso más».

_Los señores de muchas

campanillas se han ido a Bayona, y allí andan a la greña por saber si

obedecen al padre o al hijo.

_Pero aquí tenemos

tropas que no consentirán...

_El Rey les ha mandado

que sean amigos de los franceses y que les dejen hacer.

_Pero son españoles, y

tal vez no obedezcan esa barbaridad; porque dime: si los franceses nos

quieren mandar, ¿es posible que un español de los que vistan uniforme lo

consienta?

_El soldado español no

puede ver al francés pero son uno por cada veinte. Poquito a poquito se

han ido entrando, entrando, y ahora, Gabriel, esta baldosa en que ponemos

los pies es tierra del emperador Napoleón.

_¡Oh, Chinitas! Me

haces temblar de cólera. Eso no se puede aguantar, no señor. Si las cosas

van como dices, tú y todos los demás españoles que tengan vergüenza

cogerán un arma, y entonces...

_No tenemos armas.

_Entonces, Chinitas,

¿qué remedio hay? Yo creo que si todos, todos, todos dicen: «vamos a

ellos», los franceses tendrán que retirarse.

_Napoleón ha vencido a

todas las naciones.

_Pues entonces

echémonos a llorar y metámonos en nuestras casas.

_¿Llorar? _exclamó el

amolador cerrando los puños_. Si todos pensaran como yo... No se puede

decir lo que sucederá, pero... Mira: yo soy hombre de paz, pero cuando veo

que estos condenados franceses se van metiendo callandito en España

diciendo que somos amigos: cuando veo que se llevan

engañado al Rey; cuando les veo por esas calles echando facha y bebiéndose

el mundo de un sorbo; cuando pienso que ellos están muy creídos de que nos

han metido en un puño por los siglos de los siglos, me dan ganas... no de

llorar, sino de matar, pongo el caso, pues... quiero decir que si un

francés pasa y me toca con su codo en el

pelo de la ropa, levanto la mano... mejor dicho... abro la

boca y me lo como. Y cuidado, que un francés me enseñó el oficio que

tengo. El francés me gusta; pero allá en su tierra.

CAPÍTULO XXVI

Durante nuestra conversación advertí que la multitud

aumentaba, apretándose más. Componíanla personas de ambos sexos y de todas

las clases de la sociedad, espontáneamente venidas por uno de esos

llamamientos morales, íntimos, misteriosos, informulados, que no parten de

ninguna voz oficial, y resuenan de improviso en los oídos de un pueblo

entero, hablándole el balbuciente lenguaje de la inspiración. La campana

de ese arrebato glorioso no suena sino cuando son muchos los corazones

dispuestos a palpitar en concordancia con su anhelante ritmo, y raras

veces presenta la historia ejemplos como aquel, porque el sentimiento

patrio no hace milagros sino cuando es una condensación colosal, una

unidad sin discrepancias de ningún género, y por lo tanto una fuerza

irresistible y superior a cuantos obstáculos pueden oponerle los recursos

materiales, el genio militar y la muchedumbre de enemigos. El más poderoso

genio de la guerra es la conciencia nacional, y la disciplina que da más

cohesión el patriotismo.

Estas reflexiones se me

ocurren ahora recordando aquellos sucesos. Entonces, y en la famosa mañana

de que me ocupo, no estaba mi ánimo para consideraciones de tal índole,

mucho menos en presencia de un conflicto popular que de minuto en minuto

tomaba proporciones graves. La ansiedad crecía por momentos: en los

semblantes había más que ira, aquella tristeza profunda que precede a las

grandes resoluciones, y mientras algunas mujeres proferían gritos

lastimosos, oí a muchos hombres discutiendo en voz baja planes de no sé

qué inverosímil lucha.

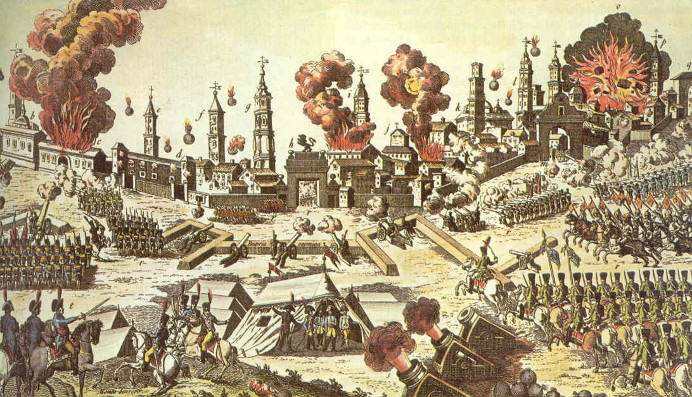

El primer movimiento

hostil del pueblo reunido fue rodear a un oficial francés que a la sazón

atravesó por la plaza de la Armería. Bien pronto se unió a aquél otro

oficial español que acudía como en auxilio del primero. Contra ambos se

dirigió el furor de hombres y mujeres, siendo estas las que con más

denuedo les hostilizaban; pero al poco rato una pequeña fuerza francesa

puso fin a aquel incidente. Como avanzaba la mañana, no quise ya perder

más tiempo, y traté de seguir mi camino; mas no había pasado aún el arco

de la Armería, cuando sentí un

ruido que me pareció cureñas en acelerado rodar por calles

inmediatas.

_¡Que viene la

artillería! _clamaron algunos.

Pero lejos de

determinar la presencia de los artilleros una dispersión general, casi

toda la multitud corría hacia la calle Nueva. La curiosidad pudo en mí más

que el deseo de llegar pronto al fin de mi viaje, y corrí allá también;

pero una detonación espantosa heló la sangre en mis venas; y vi caer

no lejos de mí algunas personas, heridas por la metralla. Aquel fue uno de

los cuadros más terribles que he presenciado en mi vida. La ira estalló en

boca del pueblo de un modo tan formidable, que causaba tanto espanto como

la artillería enemiga. Ataque tan imprevisto y tan rudo había aterrado a

muchos que huían con pavor, y al mismo tiempo acaloraba la ira de otros,

que parecían dispuestos a arrojarse sobre los artilleros; mas en aquel

choque entre los fugitivos y los sorprendidos, entre los que rugían como

fieras y los que se lamentaban heridos o moribundos bajo las pisadas de la

multitud, predominó al fin el movimiento de dispersión, y corrieron todos

hacia la calle Mayor. No se oían más voces que «armas, armas, armas». Los

que no vociferaban en las calles, vociferaban en los balcones, y si un

momento antes la mitad de

los madrileños eran simplemente curiosos, después de la aparición de la

artillería todos fueron actores. Cada cual corría a su casa, a la ajena o

a la más cercana en busca de un arma, y no encontrándola, echaba mano de

cualquier herramienta. Todo servía con tal que sirviera para matar. de

los madrileños eran simplemente curiosos, después de la aparición de la

artillería todos fueron actores. Cada cual corría a su casa, a la ajena o

a la más cercana en busca de un arma, y no encontrándola, echaba mano de

cualquier herramienta. Todo servía con tal que sirviera para matar.

El resultado era

asombroso. Yo no sé de dónde salía tanta gente armada. Cualquiera habría

creído en la existencia de una conjuración silenciosamente preparada; pero

el arsenal de aquella guerra imprevista y sin plan, movida por la

inspiración de cada uno, estaba en las cocinas, en los bodegones, en los

almacenes al por menor, en las salas y tiendas de armas, en las posadas y

en las herrerías.

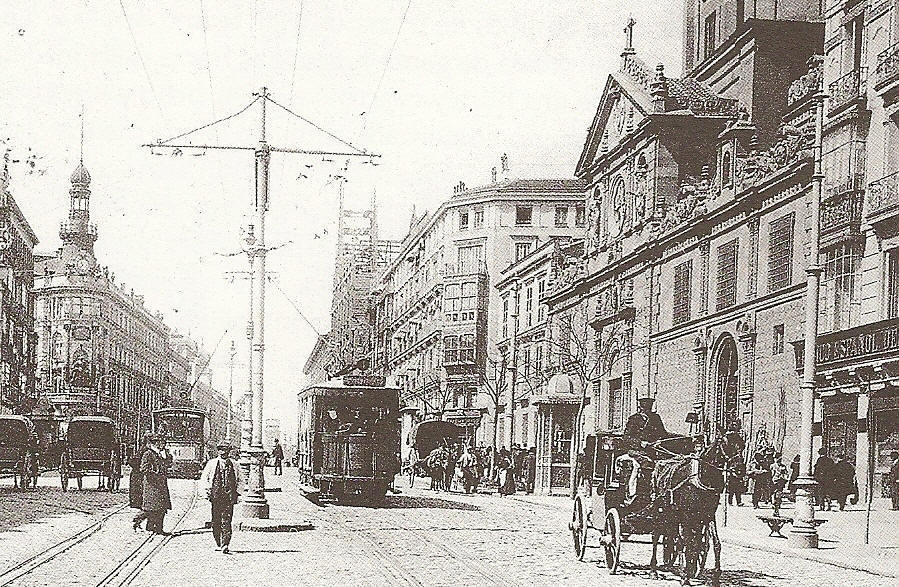

La calle Mayor y las

contiguas ofrecían el aspecto de un hervidero de rabia imposible de

describir por medio del lenguaje. El que no lo vio, renuncie a tener idea

de semejante levantamiento. Después me dijeron que entre 9 y 11 todas

las calles de Madrid presentaban el mismo aspecto; habíase

propagado la insurrección como se propaga la llama en el bosque seco

azotado por impetuosos vientos.

En el Pretil de los

Consejos, por San Justo y por la plazuela de la Villa, la irrupción de

gente armada viniendo de los barrios bajos era considerable; mas por donde

vi aparecer después mayor número de hombres y mujeres, y hasta enjambres

de chicos y algunos viejos fue por la plaza Mayor y los portales llamados

de Bringas. Hacia la esquina de la calle de Milaneses, frente a la Cava

de San Miguel, presencié el primer choque del pueblo con

los invasores, porque habiendo aparecido como una veintena de franceses

que acudían a incorporarse a sus regimientos, fueron atacados de improviso

por una cuadrilla de mujeres ayudadas por media docena de hombres. Aquella

lucha no se parecía a ninguna peripecia de los combates ordinarios, pues

consistía en reunirse súbitamente envolviéndose y atacándose sin reparar

en el número ni en la fuerza del contrario.

Los extranjeros se

defendían con su certera puntería y sus buenas armas: pero no contaban con

la multitud de brazos que les ceñían por detrás y por delante, como rejos

de un inmenso pulpo; ni con el incansable pinchar de millares de

herramientas, esgrimidas contra ellos con un desorden y una multiplicidad

semejante al de un ametrallamiento a mano; ni con la espantosa

centuplicación de pequeñas fuerzas que sin matar imposibilitaban la

defensa. Algunas veces esta superioridad de los madrileños era tan grande,

que no podía menos de ser generosa; pues cuando los enemigos aparecían en

número escaso, se abría para ellos un portal o tienda donde quedaban a

salvo, y muchos de los que

se alojaban en las casas de aquella calle debieron la vida

a la tenacidad con que sus patronos les impidieron la salida.

No se salvaron tres de

a caballo que corrían a todo escape hacia la Puerta del Sol. Se les

hicieron varios disparos; pero irritados ellos cargaron sobre un grupo

apostado en la esquina del callejón de la Chamberga, y bien pronto

viéronse envueltos por el paisanaje. De un fuerte sablazo, el más audaz de

los tres abrió la cabeza a una infeliz maja en el instante en que daba a

su marido el fusil recién cargado, y la imprecación de la furiosa

mujer al caer herida al suelo, espoleó el coraje de los hombres. La

luchase trabó entonces cuerpo a cuerpo y a arma blanca.

Entretanto yo corrí

hacia la Puerta del Sol buscando lugar más seguro, y en los portales de

Pretineros encontré a Chinitas. La Primorosa salió del grupo cercano

exclamando con frenesí:

_¡Han matado a Bastiana!

Más de veinte hombres hay aquí y denguno vale un rial.

Canallas; ¿para qué os ponéis bragas si tenéis almas de pitiminí?

_Mujer _dijo Chinitas

cargando su escopeta_ quítate de en medio. Las mujeres aquí no sirven más

que de estorbo.

_Cobardón, calzonazos,

corazón de albondiguilla _dijo la Primorosa pugnando por arrancar el arma

a su marido_. Con el aire que hago moviéndome, mato yo más franceses que

tú con un cañón de a ocho.

Entonces uno de los de

a caballo se lanzó al galope hacia nosotros blandiendo su sable.

_¡Menegilda!, ¿tienes

navaja? _exclamó la esposa de Chinitas con desesperación.

_Tengo tres, la de

cortar, la de picar y el cuchillo grande.

_¡Aquí estamos,

espanta_cuervos! _gritó la maja tomando de manos de su amiga un cuchillo

carnicero cuya sola vista causaba espanto.

El coracero clavó las

espuelas a su corcel y despreciando los tiros se arrojó sobre el grupo. Yo

vi las patas del corpulento animal sobre los hombros de la Primorosa; pero ésta, agachándose más ligera que el rayo, hundió su cuchillo en

el pecho del caballo. Con la violenta caída, el jinete quedó indefenso, y

mientras la cabalgadura expiraba con horrible pataleo, lanzando ardientes

resoplidos, el soldado proseguía el combate ayudado por

otros cuatro que a la sazón llegaron.

Chinitas, herido en la

frente y con una oreja menos, se había retirado como a unas diez varas más

allá, y cargaba un fusil en el callejón del Triunfo, mientras la Primorosa le envolvía un pañuelo en la cabeza, diciéndole:

_Si te moverás al fin.

No parece sino que tienes en cada pata las pesas del reloj de Buen Suceso.

El amolador se volvió

hacia mí y me dijo:

_Gabrielillo, ¿qué

haces con ese fusil? ¿Lo tienes en la mano para escarbarte los dientes?

En efecto, yo tenía en

mis manos un fusil sin que hasta aquel instante me hubiese dado cuenta de

ello. ¿Me lo habían dado? ¿Lo tomé yo? Lo más probable es que lo recogí

maquinalmente, hallándose cercano al lugar de la lucha, y cuando caía sin

duda de manos de algún combatiente herido; pero mi turbación y estupor

eran tan grandes ante aquella escena, que ni aun acertaba a

hacerme cargo de lo que tenía entre las manos.

_¿Pa qué está

aquí esa lombriz? _dijo la Primorosa encarándose conmigo y dándome en el

hombro una fuerte manotada_. Descosío: coge ese fusil con más

garbo. ¿Tienes en la mano un cirio de procesión?

_Vamos: aquí no hay

nada que hacer _afirmó Chinitas, encaminándose con sus compañeros hacia la

Puerta del Sol.

Echeme el fusil al

hombro y les seguí.

La Primorosa

seguía burlándose de mi poca aptitud para el manejo de las armas de fuego.

_¿Se acabaron los

franceses? _dijo una maja mirando a todos lados_. ¿Se han acabado?

_No hemos dejado uno

pa simiente de rábanos _contestó la Primorosa_. ¡Viva España y el Rey Fernando!

En efecto, no se veía

ningún francés en toda la calle Mayor; pero no distábamos mucho de las

gradas de San Felipe, cuando sentimos ruido de tambores, después ruido de

cornetas, después pisadas de caballos, después estruendo de cureñas

rodando con precipitación. El drama no había empezado todavía realmente.

Nos detuvimos, y advertí que los paisanos se miraban unos a

otros, consultándose mudamente sobre la importancia de las fuerzas ya

cercanas. Aquellos infelices madrileños habían sostenido una lucha

terrible con los soldados que encontraron al paso, y no contaban con las

formidables divisiones y cuerpos de ejército que se acampaban en las

cercanías de Madrid. No habían medido los alcances y las consecuencias de

su calaverada, ni aunque los midieran, habrían retrocedido en aquel

movimiento impremeditado y sublime que les impulsó a rechazar fuerzas tan

superiores.

Había llegado el

momento de que los paisanos de la calle Mayor pudieran contar el número de

armas que apuntaban a sus pechos, porque por la calle de la Montera

apareció un cuerpo de ejército, por la de Carretas otro, y por la Carrera

de San Jerónimo el tercero, que era el más formidable.

_¿Son muchos? _preguntó

la Primorosa.

_Muchísimos, y también

vienen por esta calle. Allá por Platerías se siente ruido de tambores.

Frente a nosotros y a

nuestra espalda teníamos a los infantes, a los jinetes y a los artilleros

de Austerlitz. Viéndoles, la Primorosa reía; pero yo... no puedo menos de

confesarlo... yo temblaba.

|

|

CAPÍTULO

XXVII

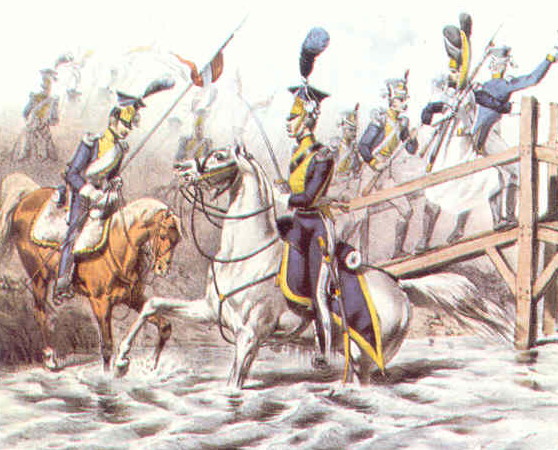

Llegar los cuerpos de ejército a

la Puerta del Sol y

comenzar el ataque, fueron sucesos ocurridos en un mismo instante. Yo creo

que los franceses, a pesar de su superioridad numérica y material, estaban

más aturdidos que los españoles; así es que en vez de comenzar poniendo en

juego la caballería, hicieron uso de la

metralla desde los primeros momentos.

La lucha, mejor dicho,

la carnicería era espantosa en la Puerta del Sol. Cuando cesó el fuego y

comenzaron a funcionar los caballos, la guardia polaca llamada noble, y

los famosos mamelucos cayeron a sablazos sobre el pueblo, siendo los

ocupadores de la calle Mayor los que alcanzamos la peor

parte, porque por uno y otro flanco nos atacaban los feroces jinetes. El

peligro no me impedía observar quién estaba en torno mío, y así puedo

decir que sostenían mi valor vacilante además de

la Primorosa, un señor grave y bien vestido que parecía aristócrata, y dos

honradísimos tenderos de la misma calle, a quienes yo de antiguo conocía.

Teníamos a mano

izquierda el callejón de

la Duda;

como sitio estratégico que nos sirviera de parapeto y de camino para la

fuga, y desde allí el señor noble y yo, dirigíamos nuestros tiros a los

primeros mamelucos que aparecieron en la calle. Debo advertir, que los

tiradores formábamos una especie de retaguardia o reserva, porque los

verdaderos y más aguerridos combatientes, eran los que luchaban a arma

blanca entre la caballería. También de los balcones salían muchos tiros de

pistola y gran número de armas arrojadizas, como tiestos, ladrillos,

pucheros, pesas de reló, etc.

_Ven acá, Judas

Iscariote _exclamó

la Primorosa,

dirigiendo los puños hacia un mameluco que hacía estragos en el portal de

la casa de Oñate_. ¡Y no hay quien te meta una libra de pólvora en el

cuerpo! ¡Eh, so estantigua!, ¿pa qué le sirve ese chisme? Y tú,

Piltrafilla, echa fuego por ese fusil, o te saco los ojos.

Las imprecaciones de

nuestra generala nos obligaban a disparar tiro tras tiro. Pero aquel fuego

mal dirigido no nos valía gran cosa, porque los mamelucos habían

conseguido despejar a golpes gran parte de la calle, y adelantaban de

minuto en minuto.

_A ellos, muchachos

_exclamó la maja, adelantándose al encuentro de una pareja de jinetes,

cuyos caballos venían hacia nosotros.

Nadie podrá imaginar

cómo eran aquellos combates parciales. Mientras desde las ventanas y desde

la calle se les hacía fuego, los manolos les atacaban navaja en mano, y

las mujeres clavaban sus dedos en la cabeza del caballo, o saltaban,

asiendo por los brazos al jinete. Este recibía auxilio, y al instante

acudían dos, tres, diez, veinte, que eran atacados de la misma manera, y

se formaba una confusión, una mescolanza horrible y sangrienta que no se

puede pintar. Los caballos vencían al fin y avanzaban al galope, y cuando

la multitud encontrándose libre se extendía hacia la Puerta del Sol, una

lluvia de metralla le cerraba el paso.

Perdí de vista a la

Primorosa en uno de aquellos espantosos choques; pero al poco rato la vi

reaparecer lamentándose de haber perdido su cuchillo, y me arrancó el

fusil de las manos con tanta fuerza, que no pude impedirlo. Quedé

desarmado en el mismo momento en que una fuerte embestida de los franceses

nos hizo recular a la acera de San Felipe el Real. El anciano noble fue

herido junto a mí: quise sostenerle; pero deslizándose de mis manos, cayó

exclamando: «¡Muera Napoleón! ¡Viva España!».

Aquel instante fue

terrible, porque nos acuchillaron sin piedad; pero quiso mi buena

estrella, que siendo yo de los más cercanos a la pared, tuviera delante de

mí una muralla de carne humana que me defendía del plomo y del hierro. En

cambio era tan fuertemente comprimido contra la pared, que casi llegué a

creer que moría aplastado. Aquella masa de gente se replegó por la calle

Mayor, y como el violento retroceso nos obligara a invadir una casa de las

que hoy deben tener la numeración desde el 21 al 25, entramos decididos a

continuar la lucha desde los balcones. No achaquen Vds. a petulancia el

que diga nosotros, pues yo, aunque al principio me vi comprendido entre

los sublevados como al acaso y sin ninguna iniciativa de mi parte, después

el ardor de la refriega, el odio contra los franceses que se comunicaba de

corazón a corazón de un modo pasmoso, me indujeron a obrar enérgicamente

en pro de los míos. Yo creo que en aquella

ocasión memorable hubiérame puesto al nivel de algunos que

me rodeaban, si el recuerdo de Inés y la consideración de que corría algún

peligro no aflojaran mi valor a cada instante.

Invadiendo la casa, la

ocupamos desde el piso bajo a las buhardillas: por todas las ventanas se

hacía fuego arrojando al mismo tiempo cuanto la diligente valentía de sus

moradores encontraba a mano. En el piso segundo un padre anciano,

sosteniendo a sus dos hijas que medio desmayadas se abrazaban a sus

rodillas, nos decía: «Haced fuego; coged lo que os convenga. Aquí tenéis

pistolas; aquí tenéis mi escopeta de caza. Arrojad mis muebles por el

balcón, y perezcamos todos y húndase mi casa si bajo sus escombros ha de

quedar sepultada esa canalla. ¡Viva Femando! ¡Viva España! ¡Muera

Napoleón!».

Estas palabras

reanimaban a las dos doncellas, y la menor nos conducía a una habitación

contigua, desde donde podíamos dirigir mejor el fuego. Pero nos escaseó la

pólvora, nos faltó al fin, y al cuarto de hora de nuestra entrada ya los

mamelucos daban violentos golpes en la puerta.

_Quemad las puertas y

arrojadlas ardiendo a la calle _nos dijo el anciano_. Ánimo, hijas mías.

No lloréis. En este día el llanto es indigno aun en las mujeres. ¡Viva

España! ¿Vosotras sabéis lo que es España? Pues es nuestra tierra,

nuestros hijos, los sepulcros de nuestros padres, nuestras casas, nuestros

reyes, nuestros ejércitos, nuestra riqueza, nuestra historia, nuestra

grandeza,

nuestro nombre, nuestra religión. Pues todo esto nos

quieren quitar. ¡Muera Napoleón!

Entretanto los

franceses asaltaban la casa, mientras otros de los suyos cometían las

mayores atrocidades en la de Oñate.

_Ya entran, nos cogen y

estamos perdidos _exclamamos con terror, sintiendo que los mamelucos se

encarnizaban en los defensores del piso bajo.

_Subid a la buhardilla

_nos dijo el anciano con frenesí_ y saliendo al tejado, echad por el cañón

de la escalera todas las tejas que podáis levantar. ¿Subirán los caballos

de estos monstruos hasta el techo?

Las dos muchachas,

medio muertas de terror, se enlazaban a los brazos de su padre, rogándole

que huyese.

_¡Huir! _exclamaba el

viejo_. No, mil veces no. Enseñemos a esos bandoleros cómo se defiende el

hogar sagrado. Traedme fuego, fuego, y apresarán nuestras cenizas, no

nuestras personas.

Los mamelucos subían.

Estábamos perdidos. Yo me acordé de la pobre Inés, y me sentí más cobarde

que nunca. Pero algunos de los nuestros habíanse en tanto internado en la

casa, y con fuerte palanca rompían el tabique de una de las habitaciones

más escondidas. Al ruido, acudí allá velozmente, con la esperanza

de encontrar escapatoria, y en efecto vi que habían abierto

en la medianería un gran agujero, por donde podía pasarse a la casa

inmediata. Nos hablaron de la otra parte, ofreciéndonos socorro, y nos

apresuramos a pasar; pero antes de que estuviéramos del opuesto lado

sentimos, a los mamelucos y otros soldados

franceses vociferando en las habitaciones principales:

oyose un tiro; después una de las muchachas lanzó un grito espantoso y

desgarrador. Lo que allí debió ocurrir no es para contado.

Cuando pasamos a la

casa contigua, con ánimo de tomar inmediatamente la calle, nos vimos en

una habitación pequeña y algo oscura, donde distinguí dos hombres, que nos

miraban con espanto. Yo me aterré también en su presencia, porque eran

el uno el licenciado Lobo, y el otro Juan de Dios.

Habíamos pasado a una

casa de la calle de Postas, a la misma casa en cuyo cuarto entresuelo

había yo vivido hasta el día anterior al servicio de los Requejos.

Estábamos en el piso segundo, vivienda del leguleyo

trapisondista. El terror de este era tan grande que al vernos dijo:

_¿Están ahí los

franceses? ¿Vienen ya? Huyamos.

Juan de Dios estaba

también tan pálido y alterado, que era difícil reconocerle.

_¡Gabriel! _exclamó al

verme_. ¡Ah!, tunante; ¿qué has hecho de Inés?

_Los franceses, los

franceses _exclamó Lobo saliendo a toda prisa de la habitación y bajando

la escalera de cuatro en cuatro peldaños_. ¡Huyamos!

La esposa del

licenciado y sus tres hijas, trémulas de miedo, corrían de aquí para allí,

recogiendo algunos objetos para salir a la calle. No era ocasión de

disputar con Juan de Dios, ni de darnos explicaciones sobre los sucesos de

la madrugada anterior, así es que salimos a todo escape, temiendo que los

mamelucos

invadieran aquella casa.

El mancebo no se

separaba de mí, mientras que Lobo, harto ocupado de su propia seguridad,

se cuidaba de mi presencia tanto como si yo no existiera.

_¿A dónde vamos?

_preguntó una de las niñas al salir_. ¿A la calle de San Pedro la Nueva,

en casa de la primita?

_¿Estáis locas? ¿Frente

al parque de Monteleón?

_Allí se están batiendo

_dijo Juan de Dios_. Se ha empeñado un combate terrible, porque la

artillería española no quiere soltar el parque.

_¡Dios mío! ¡Corro

allá! _exclamé sin poderme contener.

_¡Perro! _gritó Juan de

Dios, asiéndome por un brazo_. ¿Allí la tienes guardada?

_Sí, allí está

_contesté sin vacilar_. Corramos.

Juan de Dios y yo

partimos como dos insensatos en dirección a mi casa.

|

|

CAPÍTULO

XXVIII

En nuestra carrera no reparábamos en los mil peligros

que a cada paso ofrecían las calles y plazas de Madrid, y andábamos sin

cesar, tomando las vías más apartadas del centro, con tantas vueltas y

rodeos, que empleamos cerca de dos horas para llegar a la puerta de

Fuencarral por los pozos de nieve. […]

En la calle de

Fuencarral el gentío era grande, y todos corrían hacia arriba, como en

dirección al parque. Oíanse fuertes descargas, que aterraron a mi

acompañante, y cuando embocamos a la calle de

la Palma

por la casa de Aranda, los

gritos de los héroes llegaban hasta nuestros oídos.

Era entre doce y una.

Dando un gran rodeo pudimos al fin entrar en la calle de San José, y desde

lejos distinguí las altas ventanas de mi casa entre el denso humo de la

pólvora.

_No podemos subir a

nuestra casa _dije a Juan de Dios_, a menos que no nos metamos en medio

del fuego.

_¡En medio del fuego!

¡Qué horror! No: no expongamos la vida. Veo que también hacen fuego desde

algún balcón. Escondámonos, Gabriel.

_No avancemos. Parece

que cesa el fuego.

_Tienes razón. Ya no se

oyen sino pocos tiros, y me parece que oigo decir: «victoria, victoria».

_Sí, y el paisanaje se

despliega, y vienen algunos hacia acá. ¡Ah! ¿No son franceses aquellos que

corren hacia la calle de

la Palma?

Sí: ¿no ve Vd. los sombreros de piel?

_Vamos allá. ¡Qué

algazara! Parece que están contentos. Mira cómo agitan las gorras aquellos

que están en el balcón.

_Inés, allí está Inés,

en el balcón de arriba, arriba... Allí está: mira hacia el parque, parece

que tiene miedo y se retira. También sale a curiosear don Celestino.

Corramos y ahora nos será fácil entrar en la casa.

Después de una empeñada

refriega, el combate había cesado en el parque con la derrota y retirada

del primer destacamento francés que fue a atacarlo. Pero si el crédulo

paisanaje se entregó a la alegría creyendo que aquel triunfo era decisivo;

los jefes militares conocieron que serían bien pronto atacados con más

fuerzas, y se preparaban para la resistencia.

Pacorro Chinitas, que

había sido uno de los que primero acudieron a aquel sitio, se llegó a mí

ponderándome la victoria alcanzada con las cuatro piezas que Daoíz había

echado a la calle; pero bien pronto él y los demás se convencieron de que

los franceses no habían retrocedido sino para volver pronto con numerosa

artillería. Así fue en efecto, y cuando subíamos la escalera de mi casa,

sentí el alarmante rumor de la tropa cercana.

El mancebo tropezaba a

cada peldaño, circunstancia que cualquiera hubiera atribuido al miedo, y

yo atribuí a la emoción. Cuando llegamos a presencia de Inés y D.

Celestino, estos se alegraron en extremo de verme sano, y ella me señaló

una imagen de la Virgen, ante la cual habían encendido dos velas. Juan de

Dios permaneció un rato en el umbral, medio cuerpo fuera y dentro el otro

medio, con el sombrero en la mano, el rostro pálido y contraído, la

actitud embarazosa, sin atreverse a hablar ni tampoco a retirarse,

mientras que Inés, enteramente ocupada de mi vuelta, no ponía en él la

menor atención.

_Aquí, Gabriel _me dijo

el clérigo_, hemos presenciado escenas de grande heroísmo. Los franceses

han sido rechazados. Por lo visto, Madrid entero se levanta contra ellos.

Al decir esto, una

detonación terrible hizo estremecer la casa.

_¡Vuelven los

franceses! Ese disparo ha sido de los nuestros, que siguen decididos a no

entregarse. Dios y su santa Madre, y los cuatro patriarcas y los cuatro

doctores nos asistan.

Juan de Dios continuaba

en la puerta, sin que mis dos amigos, hondamente afectados por el próximo

peligro hicieran caso de su presencia.

_Va a empezar otra vez

_exclamó Inés huyendo de la ventana después de cerrarla_. Yo creí que se

había concluido. ¡Cuántos tiros! ¡Qué gritos! ¿Pues y los cañones? Yo creí

que el mundo se hacía pedazos; y puesta de rodillas no cesaba de rezar. Si

vieras, Gabriel... Primero sentimos que unos soldados daban recios

golpes en la puerta del parque. Después vinieron muchos

hombres y algunas mujeres pidiendo armas. Dentro del patio un español con

uniforme verde disputó un instante con otro de uniforme azul, y luego se

abrazaron, abriendo enseguida las puertas. ¡Ay! ¡Qué voces, qué gritos! Mi

tío se echó a llorar y dijo también «¡viva España!» tres veces, aunque yo

le suplicaba que callase para no dar que hablar a la vecindad. Al momento

empezaron los tiros de fusil, y al cabo de un rato los de cañón, que

salieron empujados por dos o tres mujeres... El del uniforme azul mandaba

el fuego, y otro del mismo traje, pero que se distinguía del primero por

su mayor estatura, estaba dentro disponiendo cómo se habían de sacar la

pólvora y las balas... Yo me estremecía al sentir los cañonazos; y si a

veces me ocultaba en la alcoba, poniéndome a rezar, otras podía tanto la

curiosidad, que sin pensar en el peligro me asomaba a la ventana para ver

todo... ¡Qué espanto! Humo, mucho humo, brazos levantados, algunos hombres

tendidos en el suelo y cubiertos de sangre y por todos lados el resplandor

de esos grandes cuchillos que llevan en los fusiles.

Una segunda detonación

seguida del estruendo de la fusilería, nos dejó paralizados de estupor.

Inés miró a la Virgen, y el cura encarándose solemnemente con la santa

imagen, dirigiole así la palabra:

_Señora: proteged a

vuestros queridos españoles, de quienes fuisteis reina y ahora sois

capitana. Dadles valor contra tantos y tan fieros enemigos, y haced subir

al cielo a los que mueran en defensa de su patria querida.

Quise abrir la ventana;

pero Inés se opuso a ello muy acongojada. Juan de Dios que al fin traspasó

el umbral, se había sentado tímidamente en el borde de una silla puesta

junto a la misma puerta, donde Inés le reconoció al fin, mejor dicho,

advirtió su presencia,y antes que formulara una pregunta, le dije yo:

_Es el Sr. Juan de

Dios, que ha venido a acompañarme.

_Yo... yo... _balbució

el mancebo en el momento en que la gritería de la calle apenas permitía

oírle_. Gabriel habrá enterado a Vd...

_El miedo le quita a

Vd. el habla _dijo Inés_. Yo también tengo mucho miedo. Pero Vd. tiembla,

Vd. está malo...

En efecto, Juan de Dios

parecía desmayarse, y alargaba sus brazos hacia la muchacha, que absorta y

confundida no sabía si acercarse a darle auxilio o si huir con recelo de

visitante tan importuno. Yo estaba tan excitado, que sin parar mientes en

lo que junto a mí ocurría, ni atender al pavor de mi amiga, abrí

resueltamente la ventana. Desde allí pude ver los

movimientos de los combatientes, claramente percibidos, cual si tuviera

delante un plano de campaña con figuras movibles. Funcionaban cuatro

piezas: he oído hablar de cinco, dos de a 8 y tres de a 4; pero yo creo

que una de ellas no hizo fuego, o sólo trabajó hacia el fin de la lucha.

Los artilleros me parece que no pasaban de veinte; tampoco eran muchos los

de infantería mandados por Ruiz; pero el número de paisanos no era escaso

ni faltaban algunas heroicas amazonas de las que poco antes vi en

la Puerta del Sol. Un

oficial de uniforme azul mandaba las dos piezas colocadas frente a la

calle de San Pedro la Nueva. Por cuenta del otro del mismo

uniforme y graduación corrían las que enfilaban la calle de

San Miguel y de San José, apuntando una de ellas hacia la de San Bernardo,

pues por allí se esperaban nuevas fuerzas francesas en auxilio de las que

invadían la

Palma Alta y sitios inmediatos a la iglesia de Maravillas. La lucha estaba

reconcentrada entonces en la pequeña calle de San Pedro

la Nueva,

por donde atacaron los

granaderos imperiales en número considerable. Para

contrarrestar su empuje los nuestros disparaban las piezas con la mayor

rapidez posible, empleándose en ello lo mismo los artilleros que los

paisanos; y auxiliaba a los cañones la valerosa fusilería que tras las

tapias del parque, en la puerta, y en la calle, hacía mortífero e

incesante fuego.

CAPÍTULO XXIX

Cuando los franceses trataban de tomar las piezas a

la bayoneta, sin cesar el fuego por nuestra parte, eran recibidos por los

paisanos con una batería de navajas, que causaban pánico y desaliento

entre los héroes de las Pirámides y de Jena, al paso que el arma blanca en

manos de estos aguerridos soldados, no hacía

gran estrago moral en la gente española, por ser esta de

muy antiguo aficionada con ella, de modo que al verse heridos, antes les

enfurecía que les desmayaba. Desde mi ventana abierta a la calle de San

José, no se veía la inmediata de San Pedro

la Nueva, aunque la

casa hacía esquina a las dos, así es que yo, teniendo siempre a los

españoles bajo mis ojos, no distinguía a los franceses, sino cuando

intentaban caer sobre las piezas, desafiando la metralla, el plomo, el

acero y hasta las implacables manos de los defensores del parque.

Esto pasó una vez, y

cuando lo vi pareciome que todo iba a concluir por el sencillo

rocedimiento de destrozarse simultáneamente unos a otros; pero nuestro

valiente paisanaje, sublimado por su propio arrojo y el ejemplo, y la

pericia, y la inverosímil constancia de los dos oficiales de artillería,

rechazaba las bayonetas enemigas, mientras sus navajas, hacían estragos,

rematando la obra de los fusiles. Cayeron algunos, muchos artilleros, y

buen número de paisanos; pero esto no desalentaba a los madrileños. Al

paso que uno de los oficiales de artillería hacía uso de su sable con

fuerte puño sin desatender el cañón cuya cureña servía de escudo a los

paisanos más resueltos, el otro, acaudillando un pequeño grupo, se

arrojaba sobre la avanzada francesa, destrozándola antes de que tuviera

tiempo de reponerse. Eran aquellos los dos oficiales oscuros y sin

historia, que en un día, en una hora, haciéndose, por inspiración de sus

almas generosas, instrumento de la conciencia nacional, se anticiparon a

la declaración de guerra por las juntas y descargaron los primeros golpes

de la lucha que empezó a abatir el más grande poder que se ha señoreado

del mundo. Así sus ignorados nombres alcanzaron la inmortalidad.

El estruendo de aquella

colisión, los gritos de unos y otros, la heroica embriaguez de los

nuestros y también de los franceses, pues estos evocaban entre sí sus

grandes glorias para salir bien de aquel empeño, formaban un conjunto

terrible, ante el cual no existía el miedo, ni tampoco era posible

resignarse a ser inmóvil espectador. Causaba rabia y al mismo tiempo

cierto júbilo inexplicable lo desigual de las fuerzas, y el espectáculo

de la superioridad adquirida por los débiles a fuerza de constancia. A

pesar de que nuestras bajas eran inmensas, todo parecía anunciar una

segunda victoria. Así lo comprendían sin duda los franceses, retirados

hacia el fondo de la calle de San Pedro

la Nueva; y viendo que

para meter en un puño a los veinte artilleros ayudados de paisanos y

mujeres, era necesaria más tropa con refuerzos de todas armas, trajeron

más gente, trajeron un ejército completo; y la división de San Bernardino,

mandada por Lefranc apareció hacia las Salesas Nuevas con varias piezas de

artillería. Los imperiales daban al parque cercado de mezquinas tapias las

proporciones de una fortaleza, y a la abigarrada pandilla las proporciones

de un pueblo.

Hubo un momento de

silencio, durante el cual no oí más voces que las de algunas mujeres,

entre las cuales reconocí la de la Primorosa, enronquecida por la fatiga y

el perpetuo gritar. Cuando en aquel breve respiro me aparté de la ventana,

vi a Juan de Dios completamente desvanecido. Inés estaba a su lado,

presentándole un vaso de agua.

_Este buen hombre _dijo

la muchacha_ ha perdido el tino. ¡Tan grande es su pavor! Verdad que la

cosa no es para menos. Yo estoy muerta. ¿Se ha acabado, Gabriel? Ya no se

oyen tiros. ¿Ha concluido todo? ¿Quién ha vencido?

Un cañonazo resonó

estremeciendo la casa. A Inés cayósele el vaso de las manos, y en el mismo

instante entró D. Celestino, que observaba la lucha desde otra habitación

de la casa.

_Es la artillería

francesa _exclamó_. Ahora es ella. Traen más de doce cañones. ¡Jesús,

María y José nos amparen! Van a hacer polvo a nuestros valientes paisanos.

¡Señor de justicia! ¡Virgen María, santa patrona de España!

Juan de Dios abrió sus

ojos buscando a Inés con una mirada calmosa y apagada como la de un

enfermo. Ella, en tanto, puesta de rodillas ante la imagen, derramaba

abundantes lágrimas.

_Los franceses son

innumerables _continuó el cura_. Vienen cientos de miles. En cambio los

nuestros, son menos cada vez. Muchos han muerto ya.¿Podrán resistir los

que quedan? ¡Oh! Gabriel, y usted, caballero, quien quiera que sea, aunque

presumo será español: ¿están Vds. en paz con su conciencia,

mientras nuestros hermanos pelean abajo por la patria y por el Rey? Hijos

míos, ánimo: los franceses van a atacar por tercera vez. ¿No veis cómo se

aperciben los nuestros para recibirlos con tanto brío como antes? ¿No oís

los gritos de los que han sobrevivido al último

combate? ¿No oís las voces de esa noble juventud? Gabriel, Vd., caballero,

cualquiera que sea, ¿habéis visto a las mujeres? ¿Darán lección de valor

esas heroicas hembras a los varones que huyen de la honrosa lucha?

Al decir esto, el buen

sacerdote, con una alteración que hasta entonces jamás había advertido en

él, se asomaba al balcón, retrocedía con espanto, volvía los ojos a la

imagen de la Virgen, luego a nosotros, y tan pronto hablaba consigo mismo

como con los demás.

_Si yo tuviera quince

años, Gabriel _continuó_ si yo tuviera tu edad... Francamente, hijos míos,

yo tengo muchísimo miedo. En mi vida había visto una guerra, ni oído jamás

el estruendo de los mortíferos cañones; pero lo que es ahora cogería un

fusil, sí señores, lo cogería... ¿No veis que va escaseando la gente? ¿No

veis cómo los barre la metralla?... Mirad aquellas mujeres que con

sus brazos despedazados empujan uno de nuestros cañones

hasta embocarle en esta calle. Mirad aquel montón de cadáveres del cual

sale una mano increpando con terrible gesto a los enemigos. Parece que

hasta los muertos hablan, lanzando de sus bocas exclamaciones furiosas...

¡Oh!, yo tiemblo, sostenedme; no, dejadme tomar un fusil, lo tomaré yo.

Gabriel, caballero, y tú también, Inés; vamos todos a la calle, a la

calle. ¿Oís? Aquí llegan las vociferaciones de los franceses. Su

artillería avanza. ¡Ah!, perros: todavía somos suficientes, aunque pocos.

¿Queréis a España, queréis este suelo? ¿Queréis nuestras casas, nuestras

iglesias, nuestros reyes, nuestros santos? Pues ahí está, ahí está dentro

de esos cañones lo que queréis. Acercaos... ¡Ah! Aquellos hombres que

hacían fuego desde la tapia han perecido todos. No importa. Cada muerto no

significa más sino que un fusil cambia de mano, porque antes de que pierda

el calor de los dedos heridos que lo sueltan, otros lo agarran... Mirad:

el oficial que los manda parece contrariado, mira hacia el interior del

parque y se lleva la mano a la cabeza con ademán de desesperación. Es que

les faltan balas, les falta metralla. Pero ahora sale el otro con una

cesta de piedras... sí... son piedras de chispa. Cargan con ellas, hacen

fuego... ¡Oh!, que vengan, que vengan ahora. ¡Miserables! España tiene

todavía piedras en sus calles para acabar con vosotros... Pero ¡ay!, los

franceses parece que están cerca. Mueren muchos de los nuestros. Desde los

balcones se hace mucho fuego; mas esto no basta. Si yo tuviera veinte

años... Si yo tuviera veinte años, tendría el valor que ahora me falta, y

me lanzaría en medio del combate, y a palos, sí señores, a palos, acabaría

con todos esos franceses. Ahora mismo, con mis sesenta años... Gabriel,

¿sabes tú lo que es el deber? ¿Sabes tú lo que es el honor?

Pues para que lo sepas, oye: Yo que soy un viejo inútil, yo que nunca he

visto un combate, yo que jamás he disparado un tiro, yo que en mi vida he

peleado con nadie, yo que no puedo ver matar un pollo, yo que nunca he

tenido valor para matar un gusanito, yo que siempre he tenido miedo a

todo, yo que ahora tiemblo como una liebre y a cada tiro que oigo parece

que entrego el alma al Señor, voy a bajar al instante a la calle, no con

armas, porque armas no me corresponden, sino para alentar a esos

valientes, diciéndoles en castellano aquello de Dulce et decorum est

pro

patria mori!

Estas palabras, dichas

con un entusiasmo que el anciano no había manifestado ante mí sino muy

pocas veces, y siempre desde el púlpito, me enardeció de tal modo que me

avergoncé de reconocerme cobarde espectador de aquella heroica lucha

sin disparar un tiro, ni lanzar una piedra en defensa de

los míos. A no contenerme la presencia de Inés, ni un instante habría yo

permanecido en aquella situación. Después cuando vi al buen anciano

precipitarse fuera de la casa, dichas sus últimas palabras, miedo y amor

se oscurecieron en mí ante una grande, una repentina iluminación de

entusiasmo, de esas que rarísimas veces, pero con fuerza poderosa, nos

arrastran a las grandes acciones.

Inés hizo un movimiento como para detenerme pero sin duda

su admirable buen sentido comprendió cuánto habría desmerecido a mis

propios ojos cediendo a los reclamos de la debilidad, y se contuvo

ahogando todo sentimiento. Juan de Dios, que al volver de su desmayo era

completamente extraño a la situación que nos encontrábamos, y no parecía

tener ojos ni oídos más que para espectáculos y voces de su propia alma,

se adelantó hacia Inés con ademán embarazoso, y le dijo:

_Pero Gabriel la habrá

enterado a Vd. de todo. ¿La he ofendido a Vd. en algo? Bien habrá

comprendido Vd...

_Este caballero _dijo

Inés_ está muerto de miedo, y no se moverá de aquí. ¿Quiere Vd. esconderse

en la cocina?

_¡Miedo! ¡Que yo tengo

miedo! _exclamó el mancebo con un repentino arrebato que le puso encendido

como la grana_. ¿A dónde vas, Gabriel?

_A la calle _respondí

saliendo_. A pelear por España. Yo no tengo miedo.

_Ni yo, ni yo tampoco

_afirmó resuelta, furiosamente Juan de Dios corriendo detrás de mí.

CAPÍTULO

XXX

Llegué a la calle en momentos muy críticos. Las dos

piezas de la calle de San Pedro habían perdido gran parte de su gente, y

los cadáveres obstruían el suelo. La colocada hacia Poniente había de

resistir el fuego de la de los franceses, sin más garantía de superioridad

que el heroísmo de D. Pedro Velarde y el auxilio de los tiros de fusil. Al

dar los primeros pasos encontré uno, y me situé junto a la entrada del

parque, desde donde podía hacer fuego hacia la calle Ancha, resguardado

por el machón de la puerta. Allí se me presentó una cara conocida, aunque

horriblemente desfigurada, en la persona de Pacorro Chinitas, que

incorporándose entre un montón de tierra y el cuerpo de otro infeliz ya

moribundo, hablome así con voz desfallecida:

_Gabriel, yo me acabo;

yo no sirvo ya para nada.

_Ánimo, Chinitas _dije

devolviéndole el fusil que caía de sus manos_, levántate.

_¿Levantarme? Ya no

tengo piernas. ¿Traes tú pólvora? Dame acá: yo te cargaré el fusil... Pero

me caigo redondo. ¿Ves esta sangre? Pues es toda mía y de este compañero

que ahora se va... Ya expiró...Adiós, Juancho: tú al menos no verás a los

franceses en el parque.

Hice fuego repetidas

veces, al principio muy torpemente, y después con algún acierto,

procurando siempre dirigir los tiros a algún francés claramente destacado

de los demás. Entre tanto, y sin cesar en mi faena, oí la voz del amolador

que apagándose por grados decía: «Adiós, Madrid, ya me encandilo...

Gabriel, apunta a la cabeza. Juancho que ya estás tieso, allá voy yo

también: Dios sea conmigo y me perdone. Nos quitan el parque; pero

de cada gota de esta sangre saldrá un hombre con su fusil, hoy, mañana y

al otro día. Gabriel, no cargues tan fuerte, que revienta. Ponte más

adentro. Si no tienes navaja, búscala, porque vendrán a la bayoneta. Toma

la mía. Allí está junto a la pierna que perdí... ¡Ay!, ya no veo más que

un cielo negro. ¡Qué humo tan negro! ¿De dónde viene ese humo? Gabriel,

cuando esto se acabe, ¿me darás un poco de agua? ¡Qué ruido tan atroz!...

¿Por qué no traen agua? ¡Agua, Señor Dios Poderoso! ¡Ah!, ya veo el agua;

ahí está. La traen unos angelitos; es un chorro, una fuente, un río...».

Cuando me aparté de

allí, Chinitas ya no existía. La debilidad de nuestro centro de combate me

obligó a unirme a él, como lo hicieron los demás. Apenas quedaban artilleros, y dos mujeres servían la pieza principal, apuntaban hacia la

calle Ancha. Era una de ellas la Primorosa, a quien vi soplando fuertemente la mecha,

artilleros, y dos mujeres servían la pieza principal, apuntaban hacia la

calle Ancha. Era una de ellas la Primorosa, a quien vi soplando fuertemente la mecha,

próxima a extinguirse.

_Mi general _decía a

Daoíz_. Mientras su merced y yo estemos aquí, no se perderán las Españas

ni sus Indias... Allá va el petardo... Venga ahora acá el destupidor.

Cómo rempuja pa tras este animal cuando suelta el tiro. ¡Ah! ¿Ya

estás aquí, Tripita? _gritó al verme_. Toca este instrumento y verás lo

bueno.

El combate llegaba a un

extremo de desesperación; y la artillería enemiga avanzó hacia nosotros.

Animados por Daoíz, los heroicos paisanos pudieron rechazar por última vez

la infantería francesa que se destacaba en pequeños pelotones de la

fuerza enemiga.

_¡Ea! _gritó la

Primorosa cuando recomenzó el fuego de cañón_. Atrás, que yo gasto malas bromas.

¿Vio Vd. cómo se fueron, señor general? Sólo con mirarles yo con estos

recelestiales ojos, les hice volver pa tras. Van muertos de miedo.

¡Viva España y muera Napoleón!... Chinitas, ¿no está por ahí Chinitas? Ven

acá, cobarde, calzonazos.

Y cuando los franceses,

replegando su infantería, volvieron a cañonearnos, ella, después de ayudar

a cargar la pieza, prosiguió gritando desesperadamente:

_Renacuajos, volved

acá. Ea, otro paseíto. Sus mercedes quieren conquistarme a mí, ¿no

verdá? Pues aquí me tenéis. Vengan acá: soy la reina, sí señores, soy

la emperadora del Rastro, y yo acostumbro a fumar en este cigarro de

bronce, porque no las gasto menos. ¿Quieren ustedes una chupadita? Pos

allá va. Desapártense pa que no les salpique la saliva; si

no...

La heroica mujer calló

de improviso, porque la otra maja que cerca de ella estaba, cayó tan

violentamente herida por un casco de metralla, que de su despedazada

cabeza saltaron salpicándonos repugnantes pedazos. La esposa de Chinitas,

que también estaba herida, miró el cuerpo expirante de su amiga. Debo

consignar aquí un hecho trascendental; la Primorosa

se puso repentinamente

pálida, y repentinamente seria. Tuvo miedo.

Llegó el instante

crítico y terrible. Durante él sentí una mano que se apoyaba en mi brazo.

Al volver los ojos vi un brazo azul con charreteras de capitán. Pertenecía

a D. Luis Daoíz, que herido en la pierna, hacía esfuerzos por no caer al

suelo y se apoyaba en lo que encontró más cerca. Yo extendí mi brazo

alrededor de su cintura, y él, cerrando los puños, elevándolos

convulsamente al

cielo, apretando los dientes y mordiendo después el pomo de

su sable, lanzó una imprecación, una blasfemia, que habría hecho desplomar

el firmamento, si lo de arriba obedeciera a las voces de abajo. En seguida

se habló de capitulación y cesaron los fuegos. El jefe de las fuerzas

francesas acercose a nosotros, y en vez de tratar decorosamente de las

condiciones de la rendición, habló a Daoíz de la manera más destemplada y

en términos amenazadores y groseros. Nuestro inmortal artillero pronunció

entonces aquellas célebres palabras: Si fuerais capaz de hablar con

vuestro sable, no me trataríais así.

El francés, sin atender

a lo que le decía, llamó a los suyos, y en el mismo instante... Ya no hay

narración posible, porque todo acabó. Los franceses se arrojaron sobre

nosotros con empuje formidable. El primero que cayó fue Daoíz, traspasado

el pecho a bayonetazos. Retrocedimos precipitadamente hacia el interior

del parque todos los que pudimos, y como aun en aquel trance espantoso

quisiera contenernos D. Pedro Velarde, le mató de un pistoletazo por la

espalda un oficial enemigo. Muchos fueron implacablemente pasados a

cuchillo; pero algunos y yo pudimos escapar, saltando velozmente por entre

escombros, hasta

alcanzar las tapias de la parte más honda, y allí nos

dispersamos, huyendo cada cual por donde encontró mejor camino, mientras

los franceses, bramando de ira, indicaban con sus alaridos al aterrado

vecindario que Monteleón había quedado por Bonaparte.

Difícilmente salvamos

la vida, y no fuimos muchos los que pudimos dar con nuestros fatigados

cuerpos en la huerta de las Salesas Nuevas o en el quemadero. Los

franceses no se cuidaban de perseguirnos, o por creer que bastaba con

rematar a los más próximos, o porque se sentían con tanto cansancio como

nosotros. Por fortuna, yo no estaba herido sino muy levemente en la

cabeza, y pude ponerme a cubierto en breve tiempo: al poco rato ya no

pensaba más que en volver a mi casa, donde suponía a Inés en penosa

angustia por mi ausencia. Cuando traté de regresar hallé cerrada la puerta

de Santo Domingo; y tuve que andar mucho trecho buscando el portillo de

San Joaquín. Por el camino me dijeron que los franceses, después de dejar

una pequeña guarnición en el parque, se habían retirado.

Dirigime con esta

noticia tranquilamente a casa, y al llegar a la calle de San José,

encontré aquel sitio inundado de gente del pueblo, especialmente de

mujeres, que reconocían los cadáveres. La Primorosa había recogido el

cuerpo de Chinitas. Yo vi llevar el cuerpo, vivo aún, de Daoíz en hombros

de cuatro paisanos, y seguido de apiñado gentío. D. Pedro Velarde oí que

había sido completamente desnudado por los franceses, y en

aquellos instantes sus deudos y amigos estaban amortajándole para darle

sepultura en San Marcos. Los imperiales se ocupaban en encerrar de nuevo

las piezas, y retiraban silenciosamente sus heridos al interior del

parque: por último, vi una pequeña fuerza de caballería polaca,

estacionada hacia la calle de San Miguel.

Ya estaba cerca de mi

casa, cuando un hombre cruzó a lo lejos la calle, con tan marcado ademán

de locura, que no pude menos de fijar en él mi atención. Era Juan de Dios,

y andaba con pie inseguro de aquí para allí como demente o borracho,

sin sombrero, el pelo en desorden sobre la cara, las ropas

destrozadas y la mano derecha envuelta en un pañuelo manchado de sangre.

_¡Se la han llevado!

_exclamó al verme, agitando sus brazos con desesperación.

_¿A quién? _pregunté,

adivinando mi nueva desgracia.

_¡A Inés!... Se la han

llevado los franceses; se han llevado también a aquel infeliz sacerdote.

La sorpresa y la

angustia de tan tremenda nueva me dejaron por un instante como sin vida.

CAPÍTULO

XXXI

_Una vez que tomaron el parque _continuó Juan de

Dios_, entraron en esa casa de la esquina y en otra de la calle de San

Pedro para prender a todos los que les habían hecho fuego, y sacaron hasta

dos docenas de infelices. ¡Ay, Gabriel, qué

consternación! Yo entraba en la taberna para echarme un

poco de agua en la mano... porque sabrás que una bala me llevó los dos

dedos... entraba en la taberna y vi que sacaban a Inés. La pobrecita

lloraba como un niño y volvía la vista a todos lados, sin duda buscándome

con sus ojos. Acerqueme, y hablando en

francés, rogué al sargento que la soltase; pero me dieron

tan fuerte golpe que casi perdí el sentido. ¡Si vieras cómo lloraba el

pobre ángel, y cómo miraba a todos lados, buscándome sin duda!... Yo me

vuelvo loco, Gabriel. El buen eclesiástico subía la escalera cuando lo

cogieron, y dicen que llevaba un cuchillo en la mano. Todos los de la casa

están presos. Los franceses dijeron que desde allí les habían tirado una

cazuela de agua hirviendo. Gabriel, si no ponen en libertad a Inés, yo me

muero, yo me mato, yo les diré a los franceses que me maten.

Al oír esta relación,

el vivo dolor arrancó al principio ardientes lágrimas a mis ojos; pero

después fue tanta mi indignación, que prorrumpí en exclamaciones terribles

y recorrí la calle gritando como un insensato. Aún dudé; subí a mi casa,

encontrela desierta; supe de boca de algunos vecinos consternados la

verdad, tal como Juan de Dios me la había dicho, y ciego de ira, con el

alma llena de presentimientos siniestros, y de inexplicables

angustias, marché hacia el centro de Madrid, sin saber a dónde me

encaminaba, y sin que me fuera posible discurrir cuál partido sería más

conveniente en tales circunstancias. ¿A quién pedir auxilio, si yo a mi

vez era también injustamente perseguido? A ratos me

alentaba la esperanza de que los franceses pusieran en

libertad a mis dos amigos. La inocencia de uno y otro, especialmente de

ella, era para mí tan obvia, que sin género de duda había de ser

reconocida por los invasores. Juan de Dios me seguía, y lloraba como una

mujer.

_Por ahí van diciendo

_me indicó_ que los prisioneros han sido llevados a la casa de Correos.

Vamos allá, Gabriel, y veremos si conseguimos algo.

Fuimos al instante a la

Puerta del Sol, y en todo su recinto no oíamos sino quejas y lamentos, por

el hermano, el padre, el hijo o el amigo, bárbaramente aprisionados sin

motivo. Se decía que en la casa de Correos funcionaba un tribunal militar;

pero después corrió la voz de que los individuos de la junta habían hecho

un convenio con Murat, para que todo se arreglara, olvidando el

conflicto pasado y perdonándose respectivamente las

imprudencias cometidas. Esto nos alborozó a todos los presentes, aunque no

nos parecía muy tranquilizador ver a la entrada de las principales calles

una pieza de artillería con mecha encendida. Dieron las cuatro de la

tarde, y no se desvanecía nuestra duda, ni de las puertas de la fatal casa

de Correos salía otra gente que algún oficial de órdenes que a toda prisa

partía hacia el Retiro o

la Montaña. Nuestra

ansiedad crecía; profunda zozobra invadía los ánimos, y todos se

dispersaban tratando de buscar noticias verídicas en fuentes autorizadas.

De pronto oigo decir

que alguien va por las calles leyendo un bando. Corremos todos hacia la

del Arenal, pero no nos es posible enterarnos de lo que leen. Preguntamos

y nadie nos responde, porque nadie oye. Retrocedemos pidiendo informes, y

nadie nos los da. Volvemos a mirar la casa de Correos tras cuyas paredes

están los que nos son queridos, y media compañía de granaderos con algunos

mamelucos dispersan al padre, al hermano, al hijo, al amante,

amenazándoles con la muerte. Nos vamos al fin por las calles, cada cual

discurriendo qué influencias pondrá en juego para salvar a los suyos.

Juan de Dios y yo nos

dirigimos hacia los Caños del Peral, y al poco rato vimos un pelotón de

franceses que conducían maniatados y en traílla como a salteadores, a dos

ancianos y a un joven de buen porte. Después de esta fatídica procesión,

vimos hacia la calle de los Tintes otra no menos lúgubre, en que iban

una señora joven, un sacerdote, dos caballeros y un hombre

del pueblo en traje como de vendedor de plazuela. La tercera la

encontramos en la calle de Quebrantapiernas, y se componía de más de

veinte personas, pertenecientes a distintas clases de la sociedad.

Aquellos infelices iban mudos y resignados guardando el odio en sus

corazones, y ya no se oían voces patrióticas en las

calles de la ciudad vencida y aherrojada, porque los

invasores dominábanla toda piedra por piedra, y no había esquina donde no

asomase la boca de un cañón, ni callejuela por la cual no desfilaran

pelotones de fusileros, ni plaza donde no apareciesen, fúnebremente

estacionados, fuertes piquetes de mamelucos, dragones o caballería polaca.

Repetidas veces vimos

que detenían a personas pacíficas y las registraban, llevándoselas presas

por si acertaban a guardar acaso algún arma, aunque fuera navaja para usos

comunes. Yo llevaba en el bolsillo la de Chinitas, y ni aun se me ocurrió

tirarla, ¡tales eran mi aturdimiento y abstracción! Pero tuvimos la suerte

de que no nos registraran. Últimamente y a medida que anochecía, apenas

encontrábamos gente por las calles. No íbamos, no, a la ventura por

aquellos desiertos lugares, pues yo tenía un proyecto que al fin comuniqué

a mi acompañante; pensaba dirigirme a casa de la marquesa, con viva

esperanza de conseguir de ella poderoso auxilio en mi tribulación. Juan de

Dios me contestó que él por su parte había pensado dirigirse a un amigo

que a su vez lo era del

Sr. O'farril, individuo de

la Junta. Dicho esto, convinimos en separarnos, prometiendo acudir de nuevo a

la Puerta del Sol una

hora después. Fui a casa de la marquesa, y el portero me dijo que Su

Excelencia había partido dos días antes para Andalucía. También pregunté

por Amaranta; mas tuve el disgusto de saber que Su Excelencia la señora

condesa estaba en camino de Andalucía. Desesperado regresé al centro de

Madrid, elevando mis pensamientos a Dios, como el más eficaz amparador de

la inocencia, y traté de penetrar en la casa de Correos. Al poco rato de

estar allí procurándolo inútilmente, vi salir a Juan de Dios tan pálido y

alterado que temblé adivinando nuevas desdichas.

_¿No está? _pregunté_.

¿Los han puesto en libertad?

_No _dijo secando el

sudor de su frente_. Todos los presos que estaban aquí han sido entregados

a los franceses. Se los han llevado al Buen Suceso, al Retiro, no sé a

dónde... ¿Pero no conoces el bando? Los que sean encontrados con armas,

serán arcabuceados... Los que se junten en grupo de más de

ocho personas, serán arcabuceados... Los que hagan daño a un francés,

serán arcabuceados... Los que parezcan agentes de Inglaterra, serán

arcabuceados.

_¿Pero dónde está Inés?

_exclamé con exaltación_. ¿Dónde está? Si esos verdugos son capaces de

sacrificar a una niña inocente, y a un pobre anciano, la tierra se abrirá

para tragárselos, las piedras se levantarán solas del suelo para volar

contra ellos, el cielo se desplomará sobre sus cabezas, se

encenderá el aire, y el agua que beban se les tornará veneno; y si esto no

sucede, es que no hay Dios ni puede haberlo. Vamos, amigo: hagamos esta

buena obra. ¿Dice Vd. que están en el Retiro?

_O aquí en el Buen

Suceso, o en la Moncloa. Gabriel, yo salvaré a Inés de la muerte, o me pondré delante de

los fusiles de esa canalla para que me quiten también la vida. Quiero irme

al cielo con ella; si supiera que sus dulces ojos no me habían de mirar

más en la tierra, ahora mismo dejaría de existir. Gabriel, todo lo que

tengo es tuyo si me ayudas a buscarla; que después que ella y yo nos

juntemos, y nos casemos, y nos vayamos al lugar desierto que he pensado,

para nada necesitamos dinero. Yo tengo esperanza; ¿y tú?

_Yo también _respondí,

pensando en Dios.

_Pues, hijo, marcha tú

al Retiro, que yo entraré en el Buen Suceso, por la parte del hospital,

que allí conozco a uno de los enfermeros. También conozco a dos oficiales

franceses. ¿Podrán hacer algo por ella? Vamos: las diez. ¡Ay! ¿No oíste

una descarga?

_Sí, hacia abajo; hacia

el Prado: se me ha helado la sangre en las venas. Corre allá. Adiós, y

buena suerte. Si no nos encontramos después aquí, en mi casa.

Dicho esto, nos

separamos a toda prisa, y yo corrí por la Carrera de San Jerónimo. La

noche era oscura, fría y solitaria. En mi camino encontré tan sólo algunos

hombres que corrían despavoridos, y a cada paso lamentos dolorosísimos

llegaban a mis oídos. A lo lejos distinguí las pisadas de

las patrullas francesas y de rato en rato un resplandor lejano seguido de

estruendosa detonación.

|

|

CAPÍTULO

XXXII

Cómo se presentaba en mi alma atribulada aquel

espectáculo en la negra noche, aquellos ruidos pavorosos, no es cosa que

puedo yo referir, ni palabras de ninguna lengua alcanzan a manifestar

angustia tan grande. Llegaba junto al Espíritu Santo, cuando sentí muy

cercana ya una descarga de fusilería. Allá abajo en la esquina del palacio

de Medinaceli la rápida luz del fogonazo, había iluminado un grupo, mejor

dicho, un montón de personas, en distintas actitudes colocadas, y con

diversos trajes vestidos.

Tras

de la detonación, oyéronse quejidos de dolor, imprecaciones que se

apagaban al fin en el silencio de la noche. Después algunas voces hablando

en lengua extranjera, dialogaban entre sí; se oían las pisadas de los

verdugos, cuya marcha en dirección al fondo del Prado era indicada por los

movimientos de unos farolillos de agonizante luz. A cada rato circulaban

pequeños tropeles, con gentes maniatadas, y hacia el Retiro se percibía

resplandor muy vivo, como de la hoguera de un vivac. Tras

de la detonación, oyéronse quejidos de dolor, imprecaciones que se

apagaban al fin en el silencio de la noche. Después algunas voces hablando

en lengua extranjera, dialogaban entre sí; se oían las pisadas de los

verdugos, cuya marcha en dirección al fondo del Prado era indicada por los

movimientos de unos farolillos de agonizante luz. A cada rato circulaban

pequeños tropeles, con gentes maniatadas, y hacia el Retiro se percibía

resplandor muy vivo, como de la hoguera de un vivac.

Acerqueme al palacio de

Medinaceli por la parte del Prado, y allí vi algunas personas que acudían

a reconocer los infelices últimamente arcabuceados. Reconocilos yo también

uno por uno, y observé que pequeña parte de ellos estaban vivos, aunque

ferozmente heridos; y arrastrábanse estos pidiendo socorro, o clamaban en

voz desgarradora suplicando que se les rematase. Entre todas aquellas

víctimas no había más que una mujer, que no tenía semejanza con Inés, ni

encontré tampoco sacerdote alguno. Sin prestar oídos a las voces de

socorro, ni reparar tampoco en el peligro que cerca de allí se corría, me

dirigí hacia el Retiro.

En la puerta que se

abría al primer patio me detuvieron los centinelas. Un oficial se acercó a

la entrada.

_Señor _exclamé

juntando las manos y expresando de la manera más espontánea el vivo dolor

que me dominaba_, busco a dos personas de mi familia que han sido traídas

aquí por equivocación. Son inocentes: Inés no arrojó a la calle ningún

caldero de agua hirviendo, ni el pobre clérigo ha matado a

ningún francés. Yo lo aseguro, señor oficial, y el que dijese lo contrario

es un vil mentiroso.

El oficial, que no

entendía, hizo un movimiento para echarme hacia fuera; pero yo, sin

reparar en consideraciones de ninguna clase, me arrodillé delante de él, y

con fuertes gritos proseguí suplicando de esta manera:

_Señor oficial, ¿será

Vd. tan inhumano que mande fusilar a dos personas inofensivas, a una

muchacha de diez y seis años y a un infeliz viejo de sesenta! No puede

ser. Déjeme Vd. entrar; yo le diré cuáles son, y Vd. les mandará poner en

libertad. Los pobrecitos no han hecho nada. Fusílenme a mí, que disparé

muchos tiros contra Vds. en la acción del parque; pero

dejen en libertad a la muchacha y al sacerdote. Yo entraré, les

sacaremos... Mañana, mañana probaré yo, como esta es noche, que son

inocentes, y si no resultasen tan inocentes como los ángeles del cielo,

fusíleme Vd. a mí cien veces. Señor oficial, Vd. es bueno, Vd. no puede

ser un verdugo. Esas cruces que tiene en el pecho las habrá adquirido

honrosamente en las grandes batallas que dicen ha ganado el ejército de

Napoleón. Un hombre como usted no puede deshonrarse asesinando a mujeres

inocentes. Yo no lo creo, aunque me lo digan. Señor oficial, si quieren

Vds. vengarse de lo de esta mañana maten a todos los hombres de Madrid,

mátenme a mí también; pero no a Inés. ¿Vd. no tiene hermanitas jóvenes y

lindas? Si Vd. las viera amarradas a un palo, a la luz de una linterna,

delante de cuatro soldados con los fusiles en la cara, ¿estaría tan sereno

como ahora está? Déjeme entrar: yo le diré quiénes son los que busco, y

entre los dos haremos esta buena obra que Dios le tendrá en cuenta cuando

se muera. El corazón me dice que están aquí... entremos, por Dios y por

la Virgen. Vd. está aquí en tierra extranjera, y lejos, muy lejos de los suyos.

Cuando recibe cartas de su madre o de sus hermanitas, ¿no le rebosa el

corazón de alegría, no quiere verlas, no quiere volver allá? Si le dijesen

que ahora las estaban poniendo un farol en el pecho para fusilarlas...

El estrépito de otra

descarga me hizo enmudecer, y la voz expiró en mi garganta por falta de

aliento. Estuve a punto de caer sin sentido; pero haciendo un heroico

esfuerzo, volví a suplicar al oficial con voz ronca y ademán desesperado,

pretendiendo que me dejase entrar a ver si algunos de los recién inmolados

eran los que yo buscaba. Sin duda mi ruego, expresado ardientemente y

con profundísima verdad, conmovió al joven oficial, más por

la angustia de mis ademanes que por el sentido de las palabras,

extranjeras para él, y apartándose a un lado me indicó que entrara. Hícelo

rápidamente, y recorrí como un insensato el primer patio y el segundo. En

este, que era el de

la Pelota, no había más

que franceses; pero en aquel yacían por el suelo las víctimas aún

palpitantes, y no lejos de ellas las que esperaban la muerte. Vi que las

ataban codo con codo, obligándolas a ponerse de rodillas, unos de espalda,

otros de frente. Los más extendían los brazos agitándolos al mismo tiempo

que lanzaban imprecaciones y retos a los verdugos; algunos escondían con

horror la cara en el pecho del vecino; otros lloraban; otros pedían la

muerte, y vi uno que rompiendo con fuertes sacudidas las ligaduras, se

abalanzó hacia los granaderos. Ninguna fórmula de juicio, ni tampoco

preparación espiritual, precedían a esta abominación: los granaderos

hacían fuego una o dos veces, y los sacrificados se revolvían en charcos

de sangre con espantosa agonía.

Algunos acababan en el

acto; pero los más padecían largo martirio antes de expirar, y hubo muchos

que heridos por las balas en las extremidades y desangrados, sobrevivieron

después de pasar por muertos hasta la mañana del día 3, en que los mismos

franceses, reconociendo su mala puntería, les mandaron al hospital. Estos

casos no fueron raros, y yo sé de dos o tres a quienes cupo la suerte de

vivir después de pasar por los horrores de una ejecución sangrienta. Un

maestro herrero, comprendido en una de las traíllas del Retiro, dio

señales de vida al día siguiente, y al borde mismo del hoyo en que se le

preparaba sepultura: lo mismo aconteció a un tendero de la calle de

Carretas, y hasta hace poco tiempo ha existido uno que era entonces

empleado en la imprenta de Sancha, y fue fusilado torpemente dos veces,

una en la Soledad, donde se hizo la primera matanza, después en el patio

del Buen Suceso, desde cuyo sitio pudo escapar, arrastrándose entre

cadáveres y regueros de sangre hasta el hospital cercano, donde le dieron

auxilio. Los franceses, aunque a quema_ropa, disparaban mal, y algunos de

ellos, preciso es confesarlo, con marcada repugnancia, pues sin duda

conocían el envilecimiento en que habían repentinamente caído las águilas

imperiales.

Casi sin esperar a que

se consumara la sentencia de los que cayeron ante mí, les examiné a todos.

Las linternas, puestas delante de cada grupo, alumbraban con siniestra luz

la escena. Ni entre los inmolados ni entre los que aguardaban el

sacrificio, vi a Inés ni a D. Celestino, aunque a veces me parecía

reconocerles en cualquier bulto que se movía implorando compasión o

murmurando una plegaria.

Recuerdo que en aquel

examen una mano helada cogió la mía, y al inclinarme vi un hombre

desconocido que dijo algunas palabras y expiró. Repetidas veces pisé los

pies y las manos de varios desgraciados; pero en trances tan terribles,

parece que se extingue todo sentimiento compasivo hacia los extraños, y

buscando con anhelo a los nuestros, somos impasibles para las desgracias

ajenas.

Algunos franceses me

obligaron a alejar de aquel sitio; y por las palabras que oí me juzgué en

peligro de ser también comprendido en la traílla pero a mí no me importaba

la muerte, ni en tal situación hubiera dejado de mirar a un punto donde

creyera distinguir el semblante de mis dos amigos, aunque me arcabucearan

cien veces. Corrí hacia otro extremo del patio, donde sonaban lamentos y

mucha bulla de gente, cuando un anciano se acercó a mí tomándome por el

brazo.

_¿A quién busca Vd.?

_le dije.

_¡Mi hijo, mi único

hijo! _me contestó_. ¿Dónde está? ¿Eres tú mi hijo? ¿Eres tú mi Juan? ¿Te

han fusilado? ¿Has salido de aquel montón de muertos?

Comprendí por su mirada

y por sus palabras que aquel hombre estaba loco, y seguí adelante. Otro se

llegó a mí y preguntome a su vez que a quién buscaba. Contele

brevemente la historia, y me dijo:

_Los que fueron presos

en el barrio de Maravillas, no han venido aquí ni a la casa de Correos.

Están en la Moncloa. Primero los llevaron a San Bernardino, y a estas horas... Vamos

allá. Yo tengo un salvo_conducto de un oficial francés, y podemos salir.

Salimos en efecto, y en

el Prado aquel hombre corrió desaladamente y le perdí de vista. Yo también

corrí cuanto me era posible, pues mis fuerzas, a tan terribles pruebas

sometidas por tanto tiempo, desfallecían ya. No puedo decir qué calles

pasé, porque ni miraba a mi alrededor, ni tenía entonces más ojos que los

del alma para ver siempre dentro de mí mismo el espectáculo de aquella

gran tragedia. Sólo sé que corrí sin cesar; sólo sé que ninguna voz,

ninguna queja que sonasen cerca de mí me conmovían ni me interesaban; sólo

sé que mientras más

corría, mayores eran mi debilidad y extenuación, y que al

fin, no sé en qué calle, me detuve apoyándome en la pared cercana, porque

mi cuerpo se caía al suelo y no me era posible dar un paso más. Limpié el

sudor de mi frente; parecíame que se había acabado el aire y que el suelo

se marchaba también bajo mis pies, que las casas se hundían sobre mi

cabeza. Recuerdo haber hecho

esfuerzos para seguir; pero no me fue posible, y por un

espacio de tiempo que no puedo apreciar, sólo tinieblas me rodearon,

acompañadas de absoluto silencio.

CAPÍTULO

XXXIII

Durante mi desvanecimiento, hijo de la extenuación,

traje a la memoria las arboledas de Aranjuez, con sus millares de pájaros

charlatanes, aquellas tardes sonrosadas, aquellos paseos por los bordes

del Jarama y el espectáculo de la unión de este con el Tajo. Me acordé de

la casa del cura y parecíame ver la parra del patio y los tiestos de la

huerta, y oír los chillidos de la tía Gila, riñendo formalmente con las

gallinas porque sin su permiso se habían salido del corral. Se me