|

|

|

|

|

Partida al atardecer La iniciación En el descansillo El alemán Cuando vuelva papá |

|

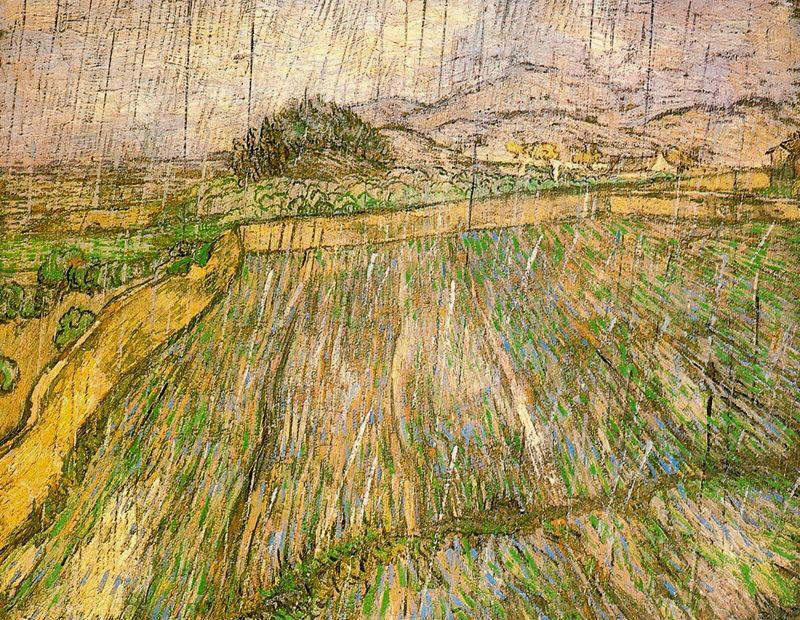

Llora hoy mi corazón tierno ... La lluvia

Pulsa en cada apartado para leer ensayos de AMM: Hechos I

Cuentos, trabalenguas y adivinanzas de la tradición oral española (estudio, actividades y textos grabados. En colaboración con Jesús Felipe Martínez) |

|

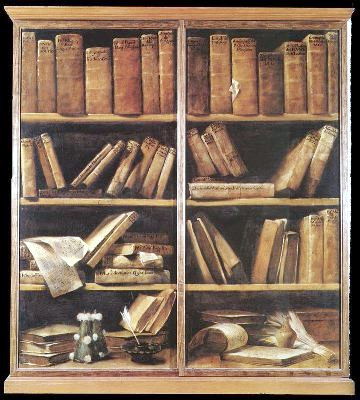

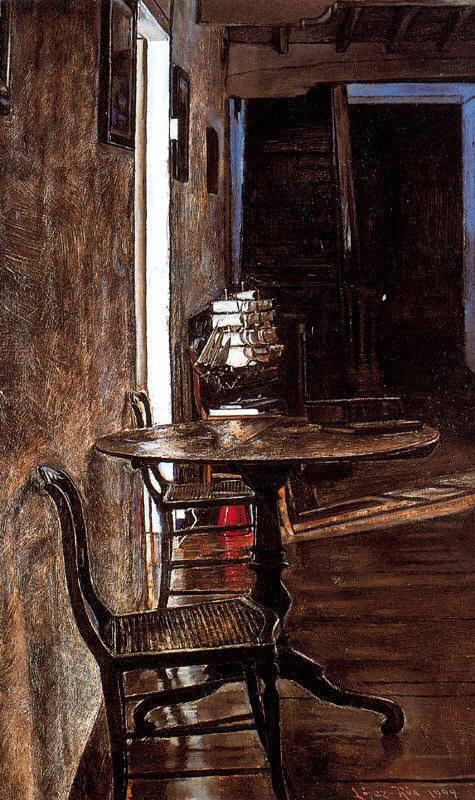

Andante Dio un portazo y, en tres zancadas, llegó hasta el balcón. Apoyó la cara en los cristales. Una llovizna helada y menuda caía sobre los cientos de automóviles aparcados, sobre los cientos de automóviles que, en su apresurado marchar, levantaban cortinas de agua mugrienta. Taladrando la cortina de lluvia, la mirada se detuvo en los plomizos muros de la casa de enfrente. Aquella visión gris y humo, aquella visión húmeda y sucia agudizó su malestar... «¡Qué odioso tiempo _pensó con rabia_, qué odiosa ciudad!» Faltaba aún para el ocaso pero, en el cuarto, reinaba la penumbra. Se apartó del balcón, volviendo hacia la puerta con intención de dar la luz. Antes de llegar al interruptor, tropezó con el sillón colocado junto a la mesa de camilla y se derrumbó en él, renunciando a su anterior lnt nto. Se restregó los ojos, como si intentase borrar una imagen molesta. Pero no era en los ojos, sino en los oídos, donde aquella molestia estaba. Un ruido monótono, sordo y continuo ... Un ruido que, en su oscura insistencia, acaba por borrarse, como el continuo goteo del grifo desajustado sobre la pila de agua sucia el cual, casi siempre por repetido, olvidamos, pero que a veces golpea nuestros nervios en una insoportable tortura. Un ruido sordo, monótono, continuo, apagado, golpeando en sus nervios. Ésta es la molestia: su ahogado y continuo sollozar. Le sacudió un latigazo de irritación que encendió una oleada de ira. Una ira que no podía descargar gritando, golpeando, que tenía que tragarse, destrozando sus nervios... Sin embargo _y la voz interior era un lejano y tímido lenitivo_ hace todo lo posible para que no la oiga, para no molestarme ... Allí en la penumbra, en el sillón junto a la camilla, está, no obstante, viéndola. Tendida boca abajo sobre la cama de matrimonio, su cabeza hundida en la almohada. el cuerpo sacudido por rítmicos estremecimientos, la mancha húmeda de sus lágrimas extendiéndose sobre la blancura del almohadón ... Sí; eso es lo que ve, sentado en la penumbra, aunque sus ojos sigan clavados en la gris humedad y en el sucio plomo de la casa de enfrente ... Intenta borrar la imagen. Sus ojos vagan por el cuarto, su cuarto, deteniéndose en los objetos familiares. Una estantería llena de libros, de viejos libros, ediciones baratas compradas en puestos, en librerías de lance. Una estufa de butano _es fea, horriblemente fea; un chisme espantoso que sólo sirve para proporcionar jaquecas, para marearnos_. Una destartalada máquina de escribir sobre una vieja mesilla rodante. Una radio de los años cuarenta, de la que aún teme que se escape La vaca lechera o los finos requiebros de Bobby Deglané. Y las paredes recubiertas completamente de pósters, de retratos, de páginas de revistas, de recortes de periódicos. El desnudo a triple página del Playboy es contemplado por los aterrados ojos de unos niños de Vietnam; junto a la desesperada cabeza de Kafka, los forgendros; Sartre mira un gran póster del Che y, sobre otro cartel que incita a hacer el amor y no la guerra, revolotea la picassiana paloma de la paz ... Pósters políticos, fotografías de los inmortales, imágenes de mujeres desnudas. Y todo: los pósters, las fotografías, los desnudos, la máquina de escribir, la horrible estufa de butano, la radio de los años cuarenta; la estantería repleta de libros desncuadernados libros mugriento s, la desvencijada camilla, el viejo e incómodo sillón, todo parece patinado de ruindad y de tristeza ...  Bañados en la luz gris de la tarde fría, los objetos, los familiares objetos de su cuarto, se le han vuelto de pronto intolerables. ¡Hay en ellos tanta pobreza, tantas y tantas horas de vida monótona y vulgar, tal testimonio de aguda y desesperada frustración...! «Odio este cuarto _piensa_. Odioeste cuarto, esta casa, esta ciudad, este maldito y estúpido país...» Si pudiera huir. Si pudiera huir de todo; huir de aquella ruindad, de aquel cuarto de eterno estudiante, de aquella vida oscura y monótona ... Es tan triste, tan deprimente, esta ciudad gris y sórdida bajo la lluvia fría. Cierra los ojos. Nombres rutilantes de ciudades llenan su imaginación: Ámsterdan, Londres, Estocolmo, París. Ciudades desconocidas, en las que nunca estuvo, o que tan sólo ha pateado confusamente en una corta y precipitada semana. La ciudad soñada se ha concretado ahora en una imagen... Una calle indefinida, abstracta; un puente sobre un ancho río; un dédalo de portuarios callejones al anochecer. Y él; él que pasea por aquellas calles, por aquellos puentes, por aquellos oscuros callejones; que pasea la mano apoyada en la cintura de una hermosa mujer, una mujer que, como las calle de la evocada ciudad, tiene rasgos abstractos y difusos, en los que tan sólo se perfilan algunos detalles concretos: la melena larga y sedosa, la estatura aventajada, etalle esbelto, los senos altos y firmes, la cadera rotunda, la piernas largas y robustas, toda esa serie de rasgos característicos que configuran el estereotipo de la joven extranjera, que configuran el estereotipo de la exaltación del sexo y la libertad... Yentretanto, tras la puerta cerrada, continúa el sofoado, monótono y desesperante sonido de los sollozos... Ahora en su imaginación los rasgos difusos de la abstracta joven extranjera han dejado lugar a los rasgos concretos de su mujer. En esta nueva representación todo es real, brutalmente real. ¡Con cuánta nitidez ve los párpados enrojecidos, la nariz convulsionada en un grotesco moqueo, las lamentables arrugas de la comisura de los labios! ¡Con qué claridad le presenta la memoria la pechera ya un poco fofa, ya un poco fondona y grasienta, temblando gelatinosamente en la agitación de los sollozos! Qué fea, qué horriblemente fea se pone cuando llora ... No hay nada más grotesco, más repugnante que una mujer cuarentona en plena crisis de llanto. Sí; esa mujer que está llorando sobre el lecho matrimonial, que le está haciendo el pobre chantaje de las lágrimas; esa mujer es una mujer vieja que ya nada le dice, que tan sólo le causa desagrado. Sus manos pueden recorrer los senderos mil veces recorridos, pueden tocar los lugares de su cuerpo mil veces tocados, sin que ese acto, ya simple rutina, encuentre la menor excitación o placer. Esas caricias sólo sirven para comprobar que esas carnes han perdido su mórbida tersura; ahora ya todo es más flácido y, allí donde engañosamente las curvas se han hecho más rotundas, más opulentas, sólo hay grasa, celulitis ... El cuerpo que un día le excitó con su calor, con su prieta redondez, hace ya tiempo que perdió su atractivo con el trato continuado, con el paso ruinoso de los años. Persistir aún en ese trato, en ese íntimo contacto, es sólo una estúpida costumbre, una necia mentira ... |

|

¡Cómo odia a esa mujer! ¡Cómo odia a esa vieja grotesca

que está en la alcoba sollozando...! ¿Pero es, en realidad,

odio esa desazón que ahora siente, ese irritado malestar..?

Allí,sentado en la oscuridad de su cuarto, piensa que

ella tiene también ese aire pobre, ese aire vulgar de cosa

antigua, de cosa humilde y pasada de moda que tienen

todos los muebles, todo el piso, toda la casa. Sí; todo es aquí

humilde y sórdido; todo tiene un tono sombrío en este

piso, en esta casa, en este viejo barrio de un viejo Madrid galdosiano... El portal, con su cuchitril donde eternamente fisga la bruja de la portera. La escalera oscura, con crujientes escalones de madera por los que, de noche, desfilan procesiones de cucarachas. Las paredes mugrientas, desconchadas. El patio interior, lóbrego y angosto, cruzado por tendederos de donde cuelgan desteñidas prendas femeninas puestas a secar ... Todo desesperadamente sórdido, como un hospicio, como una prisión. Una prisión ... Una prisión en la que se siente atado a una mujer a quien no quiere; una mujer mayor, ya en el inicio de la decadencia cuando él aún se encuentra en plena juventud ... ¿Cómo puede estar atado a una mujer así? Se lo ha gritado mil veces: (y ahora recuerda que fue eso lo que desencadenó sus sollozos) «¡Vete!¡Vete de una vez! Si no te interesa seguir, si no te intereso tal como soy, te vas y santas pascuas ... Cada uno por su lado y tan amigos. ¿No ves yo? Yo ni te retengo, ni pretendo atarte, ni me meto en tu vida. Yo no te pido cuentas de si entras o sales, de si te acuestas con uno o con mil...» Eso es cosa tuya, compréndelo ... Estas cosas, entre personas civilizadas, son de la exclusiva incumbencia de cada uno ... (Con qué fidelidad la memoria reproduce las palabras, la escena completa ... La está viendo de nuevo, apoyada contra la pared, retorciendo las manos, temblándole todo el cuerpo con las convulsiones del llanto ...) «Pero tú no puedes meterte en mi vida como pretendes hacerlo. Tú no puedes restringir mi libertad, poner freno a mis sentimientos. Tú no puedes impedir que yo me enamore de otra persona, una persona con quien me siento física y mentalmente mucho más identificado que contigo. Una persona más acorde con mis inquietudes, con mi ideología, con mi edad.» (Ella no dice nada, no replica ni argumenta; simplemente llora. Su pechera, ya un poco fofa, ya un poco grasienta, se agita convulsivamente con el llanto; la nariz le tiembla en un ridículo moqueo; su boca, deformada por las arrugas que los sollozos le abren en la comisura de los labios, es la de una máscara lamentable y grotesca.) «Te lo he dicho mil veces. No es la primera vez que ocurre ni, por supuesto, será la última. Yo soy un ser libre. Tengo la libertad de abrirme a nuevas sensaciones, a nuevos sentimientos y afectos. Por otra parte, esto es lo natural; lo absurdo es pretender, como tú pretendes, limitar la capacidad del desarrollo sentimental de un ser por la simple firma de un contrato. Entonces, o aceptamos esto tan sencillo y natural y seguimos como hasta ahora, pero sin coartarnos nuestra mutua libertad, o lo dejamos de una vez. Pero sin melodramas ni folletines, por favor...» ¿Por qué no podrá apartar estas palabras?, ¿por qué una y otra vez se le hacen presentes, agudizando su depresión, su  malestar? Ahora el cuarto está en completa oscuridad. Su mirada se

mantiene clavada en la fangosa claridad de los cristales empañados de lluvia, mientras en sus

oídos persiste el ahogado, monótono, continuo y taladrante chapoteo

de los sollozos. ¡Dios santo, es insoportable! Insoportable como el tormento de la gota. Siente

que van a perforarle el cerebro, que sus pobres nervios

malestar? Ahora el cuarto está en completa oscuridad. Su mirada se

mantiene clavada en la fangosa claridad de los cristales empañados de lluvia, mientras en sus

oídos persiste el ahogado, monótono, continuo y taladrante chapoteo

de los sollozos. ¡Dios santo, es insoportable! Insoportable como el tormento de la gota. Siente

que van a perforarle el cerebro, que sus pobres nerviosvan a saltar, rotos de una vez... «Tendría que ponerme a trabajar _piensa_, ponerme a escribir... Pero, ¿cómo puede uno concentrarse en un trabajo creador, los nervios alterados por estas miserias, por estas estúpidas ruíndades..? Estoy hundido. Hundido en esta casa, en este ambiente miserable y vulgar, en estos dramas baratos. Acabado... Sí, acabado; definitivamente me ha liquidado esta mujer... Y lo bueno es que ni se da cuenta, ni se da cuenta de lo que está haciendo conmigo, de hasta qué punto me está estrangulando. Para ella vivir es trabajar como una estúpida en un trabajo alienante y mal pagado sin otro horizonte que copiar a máquina interminables series de estupideces, tomar a media mañana el café con otras como ella, comentar las necedades de la televisión. Y el hogar, la miserable seguridad de su casa y de su marido. Su marido, quien tendría que estarle agradecido, porque a fin de cada mes trae las miserables pesetas que nos permiten seguir gozando de los placeres de este maldito cuchitril. Su marido, que cada vez que desea respirar un poco de aire, que cada vez que desea asomarse a la calle para ver la vida, para vivir y poder expresar en una obra lo que vive y siente, tiene que sufrir este tormento de sus dramas de serial, de sus reproches neuróticos ...» ¿Qué puede hacer, qué puede hacer ahora para calmarse, para acabar con esta desesperante irritación? Podría salir, salir al aire, lanzarse a la calle, pasear para desahogarse, para templar sus nervios... Pero con ese maldito tiempo húmedo y frío, ¿dónde ir? Meterse acaso en un cine ... Pero siente que no tiene ganas de cine, que no tiene ganas de nada, ni siquiera de buscar a Irene, de ir a acostarse con la dichosa Irene, de la que ya también se está cansando... Sí, es cierto. Debe confesarse que Irene comienza a cansarle. Empieza a sentir indiferencia por ese cuerpo joven que hace unos meses era el compendio de todas las delicias. Empieza ya a cargarle su conversación sabihonda de niña bien, hecha de lugares comunes, de latiguillos culturales a la moda. «Es curioso _piensa_; hace sólo unos meses charlar con ella era una experiencia única. Creía que esta muchacha me enriquecía, me libraba de mi asfixiante entorno; su amor suponía mi completa realización, el logro de mi total libertad. Sin embargo, su charla ahora me parece tan necia y vacía, me importa tan poco como los chismes de la oficina y los problemas caseros con que me agobia mi mujer. Esta pobre tonta ha ido a hacerme la escena precisamente cuando la otra historia está a punto de liquidarse ...» Un barniz de conmiseración, de ternura, ha recubierto la imagen de la mujer que, al otro lado de la puerta, sigue sollozando. Después de todo, piensa, esa pobre está loca por mí. Sentado en la oscuridad, ve con su imaginación unos ojos que ya no son los ojos enrojecidos por el llanto,sino unos ojos húmedos de amorosa ternura, de esa conmovedora entrega que humedece los ojos de un fiel perro. Su imaginación le presenta a su mujer levantándose de la cama sigilosamente, evitando hacer el menor ruido, andando cuidadosamente para no despertarle. La ve salir en las mañanas frías, pequeña y humilde, envuelta en su viejo y raído abrigo, en busca de ese corto sueldo con el cual, mal o bien, van tirando los dos. Y piensa que no debió haber malgastado casi todo el dinero del mes con esa boba, esa niña bien de la que ya se está cansando. ¡Pobrecilla, al menos en eso tiene razón...! Si no fuera tan tonta, si fuera algo más comprensiva, menos tradicional... Pero después de todo, es pedir demasiado. Es lógico que no le comprenda, que no pueda comprenderle... Ella es así, oscura y vulgar; oscura y vulgar como ese cuarto, como esa casa, como ese ambiente en que se consume. La irritación mitigada momentos antes por la falaz trampa de la piedad, ha vuelto a dominarle. Esa humildad, esa entrega amorosa de la mujer, esa tierna mirada de perro con que hace unos instantes se la imaginaba, conmoviéndose casi como un necio, es tan sólo un lazo, un lazo para atraparle, para tenerle reducido; un lazo con el que le estrangula día a día. Sí, todo lo que le da: sus cuidados mimosos, el pobre sueldo, el cuartucho en que viven, son únicamente monedas para comprarle. Y él, como un idiota, está vendiendo su vida por esas pocas monedas e incluso se siente agradecido y obligado. ¡Agradecido y obligado! Ha renunciado a una vida libre, a una vida fructífera y creadora por esas miserias... «Tengo treinta y siete años _piensa_, y no he hecho aún nada; nada que valga realmente la pena. Y no haré nada, no conseguiré crear nada importante, mientras no rompa todo esto, mientras no me libre de esta casa, de esta mujer; mientras no me suelte de esos lazos con que me tiene sujeto, esas trampas de su interesada ternura, de su interesado desprendimiento, de sus interesados y odiosos sollozos...» Los malditos sollozos. Siente que no puede resistir más ese gemir cada vez más débil, cada vez más sofocado, pero continuo, continuo e insoportable como la gota que cae y cae hasta horadar la piedra. No puede resistir más. La ira le sofoca hasta congestionarlo. La cabeza le va a estallar. Debe acabar con ellos como sea. Dejar de oídos de una vez... Se levanta y, a todo volumen, conecta la radio. Pero las oleadas musicales son tan atronadoras que, aun a pesar suyo, reduce algo el volumen. Vuelve a su sillón. Con irritación, con furia, clava la mirada en los cristales empañados por el agua. Distraídamente, sigue la peripecia de los violines. Alguna vez ha oído esa música, pero ahora no puede decir lo que es; ni siquiera se siente capaz de aventurar un autor. Aquella ignorancia, aquella nueva limitación, agudiza su malestar. Pero poca a poco, sentado en la penumbra, se va dejando ganar por aquellos armoniosos sones que han apagado los sollozos de su mujer; y, casi insensiblemente, aquella armonía en que se está sumiendo va calmando sus irritados nervios como una ducha cálida y relajante. |

Lejos quedan los tiempos en los que un joven y ya

casi olímpico Goethe, se dignó admirar al hombrecito de

la peluca y el espadín. Una pintura nos lo conserva, tal como el poeta le vio. La espada, la rizada peluca, la larga

casaca llena de encajes, las medias de seda que cubren las

piernecitas colgantes en el sillón, ridículamente lejanas del suelo. La florida y absurda moda con que le viste

su época, hace aún más irreal esa figurilla sentada ante el clavecín. No es un ser humano, sino un muñequito; uno

de esos bibelots inseparables de las cajas de música, de las doradas

tabaqueras, de los retorcidos y complicados relojes, de las figuritas chinescas, de las porcelanas de Sevre y

Sajonía; de los muebles con dorada moldura, de las grantinadas arañas de titilante y finísimo cristal; de los angelotes y

amorcillos regordetes y rosados revoloteando por los

techos, de las paredes tapizadas en seda roja, de las verjas con ornamentos inspirados en los dibujos de Linneo; de

todo aquel retorcimiento decorativo e ingenuamente exótico,

que constituye el arte de un siglo capaz de aunar la

frialdad de la razón con el refinamiento hedonista del

vivir... Una figurita de porcelana que hace deslizar sus

finos dedos sobre el clavicordio. Un perrito sabio, delicado

y admirable, ante el cual las damas sonríen con una ternura

casi maternal y cuyas extrañas habilidades causan el

regocijo de estos omnipotentes amantes de lo raro y exótico:

fieras de lejanos países; maravillosas noches árabes;

jugadores, aventureros y libertinos; adivinos, magnetizadores figurita de porcelana que hace deslizar sus

finos dedos sobre el clavicordio. Un perrito sabio, delicado

y admirable, ante el cual las damas sonríen con una ternura

casi maternal y cuyas extrañas habilidades causan el

regocijo de estos omnipotentes amantes de lo raro y exótico:

fieras de lejanos países; maravillosas noches árabes;

jugadores, aventureros y libertinos; adivinos, magnetizadoresy nigromantes; enanos, gigantes y hermafroditas ... Un docto monito capaz de descifrar las más complicadas partituras; un fenómeno cuyas ágiles manos consiguen arrancar las más dulces notas a todo clavecín con las teclas cubiertas por el chal de una emperatriz. Un adorno más de esos lujosos salones donde se amontona el oro, la plata, el cristal, la porcelana china y sus europeas imitaciones, las sedas, las cornucopias y los espejos; donde ellos, la sal de la tierra, gustan de exhibir todo lo que es caro y lujoso, todo lo que es exótico o raro; todo lo que pueda servir, aunque sólo sea por unos instantes, a su despectiva curiosidad o a su orgullosa presunción ... Lejos quedan los tiempos de su niñez errante y prodigiosa. Podemos vede aún en un nuevo retrato, el de Della Croce. Toca el piano a cuatro manos, con Nannerl. Al fondo, Leopoldo con su violín. Todo es serio, puritano, en el cuadro. Él es un hombre de cara pálida, de nariz aguileña, labios finos y mirada fija, melancólica. Leemos la fecha del retrato y calculamos su edad: ¡Catorce años! Ese hombre de mirada fija, ese hombre que no parece viejo, pero cuya edad tampoco podríamos precisar, tiene...¡catorce años! ¿Qué tiempo es el suyo, cómo transcurren los años para él; qué se hizo de su adolescencia? Hay un brusco salto de aquel muñequito sentado al clavecín, a este adulto, que a cuatro manos, toca el piano con su hermana mayor. Un salto brusco y doloroso sobre la adolescencia, sobre la juventud. ¿Qué se hicieron de ellas? Corren los años. Ahora, en París, cuán distantes quedan los días en que actuó en Versalles ante el rey y la Pompadour. Llueve en París... ¡Cómo le desagrada esta ciudad de cielo triste, de gente indiferente; esta ciudad que le ignora, esta ciudad donde se siente tan solo! En un hotel humilde y frío, su madre espera mientras él va de salón en salón buscando un protector, mendigando un concierto, solicitando el encargo de esa ópera que nunca llega. ¡Qué triste, qué indiferente y frío es París! Es aquí, en esta ciudad en que empieza ya a fraguarse la tempestad que arrumbará el antiguo régimen, donde encontrará a su fiel y ya casi constante amigo: el dolor. El dolor de la ausencia de la amada, engrandecida su figura por el forzado alojamiento. El dolor de esta constante humillación de rogar, de pedir un puesto en este cerrado mundo musical que se le niega, olvidado ya de sus precoces triunfos. El dolor de las largas horas en la soledad del hotel, junto a la madre que poco a poco se va consumiendo, hundiéndose en la penumbra de la muerte... Es la madrugada del cuatro de julio. Enrojecidos sus ojos, junto al lecho que durante tantos días ha velado, comienza a escribir: «Mi querido padre y señor, tengo una desagradable y triste nueva para usted. Mi querida mamá está muy enferma». Y tras acabar esa carta, empieza una nueva en que dará cuenta de lo que verdaderamente está ocurriendo en el mezquino cuarto de un hotel de París: «Llorad conmigo, amigo mío. Hoy es el día más triste de mi vida. Mi madre, mi querida madre, ya no existe. Dios la ha llamado para sí». Es su larga noche solitaria, su noche de dolor... Dos meses después, hundido y derrotado, dejará París. Vuelve, vencido, a postrarse a las plantas de su señor, el príncipe arzobispo, quien le hará comer con los mayordomos y los cocineros, colocándolo en su verdadero puesto, el de criado; el puesto que, en un momento de loco orgullo, quiso abandonar. Vuelve vencido, derrotado, con la amargura de sentirse olvidado por la ciudad que le aclamó de niño; con el dolor de la muerte de su madre; con el dolor de la muerte del primer amor, esa ilusión en flor que recordará toda su vida, destrozada en Munich por un recibimiento distante, de hielo. Vuelve vencido, desilusionado, doliente, para dar al arzobispo, a los nobles y señores, la música que le piden. Una música amable, delicada, ligera en la que, saltando un siglo, puede escucharse, como en un eco de soterrada tristeza, algo que los poderosos de su tiempo le quieren negar: su derecho de ser una persona, un hombre que vive y siente y que, libremente, desea dar en su obra a los demás el testimonio de esa vida y de esos sentimientos. Salzburgo. Maestro de concierto y organista de corte. Menos que un camarero, pero también más que un cocinero en la jerarquía protocolaria de su gentil señor, el príncipe arzobispo. En este verano del 79, mientras compone su Sinfonía Concertante, está ya consumiendo el vigésimo tercer año de su breve vida. Un tema muy simple inicia el andante. Pero su simplicidad es una simplicidad diamantina, la de la total pureza, clara, serena como la primera mañana del mundo. Hay algo en este tema que entrelazan viola y violín, algo indefinible, que nos lleva a esa región de los sueños olvidados, esa región que, inútil y desesperadamente intentamos rememorar, pues presentimos contiene la felicidad más pura y la más completa belleza. Pero, ¿si ésta es la soñada región de la dicha y la hermosura, por qué ahora, cuando recita el tema el violín, le cruza ese llanto desgarrado, esa oscura sombra de la desesperanza y el dolor? La viola, serena, consuela ese llorar, pero también rompe esa pura forma primera que, aún traspasada de dolor, el canto del violín conservaba. Y es ella quien comienza a desvelamos el secreto: No es por un soñado paraíso por lo que llora el violín; llora _de ahí el desgarramiento de su llanto_, porque ese paraíso que, en su perfecta brevedad, fue real, ya es tan sólo un paraíso perdido. Perdido ... El andante se desliza, triste y majestuoso como el río a cuyas aguas arrojaron los despedazados miembros de un dios. Pero los restos de ese dios están presentes a todo lo largo del lento y sereno correr de las aguas. A veces parece que van a juntarse, que van de nuevo a componer su primitiva figura. Viola y violín, en largo diálogo, se esfuerzan en la imposible restitución. ¡Qué hermosos son sus esfuerzos, qué hermosos y dolientes! De pronto, quedamos suspendidos. Un nuevo tema, una nueva forma, aún no lograda, surge ante nosotros. Surge y se pierde, borrada por ese continuo fluir que nos habla del dios despedazado. El nuevo tema, reaparece. Sabemos que es un fruto del primero, que ha nacido de sus miembros esparcidos. Sin embargo, esta pura, nueva armonía, se contrapone a la anterior. Siendo las mismas, son opuestas. Las aguas de este tiempo concordado en sonidos armónicos, transcurren cada vez más lentas, más serenamente tristes. Las cuerdas, en su apasionado diálogo, multiplican las citas de aquella hermosura primordial. El alma siente esa vaga melancolía que nos llena al rozarnos una olvidada vivencia de nuestra infancia. Nunca volverá. Pero vuelve. Los dispersos, los despedazados miembros que el lento río arrastra, se están uniendo. Serena, sombría y melancólica, la viola; desgarrador el violín, reconstruyen la indecible hermosura del dios. Un dios aún más bello que aquel primero de diamante y luz. Un dios dígnífícado por el dolor y por la muerte. Viola y violín lloran por el paraíso que, ahora sí, sabemos definítivamente perdido. Mas aún no ha concluido el andante. Con toda su triste majestad el segundo tema se yergue, para cerrarlo. Al fin podemos ya reconocer su figura. No es la hija, sino la madre eterna y primigenia... Con un gesto solemne, un ademán de infinita ternura, de infinita piedad, Ella, la Reina de la Noche, inclinándose sobre el hijo muerto y envolviéndolo en su manto, nos lo está arrebatando para siempre ... Alegres son los días gentiles del Rondó, alegres y efímeros. En 1782 desposa a Constanza Weber, la hermana menor de Aloísa, su primer amor, su primer desengaño... No hay entusiasmo ni pasión en el retrato que de ella nos traza. Una muchacha de rostro vulgar, ni guapa ni fea; una mujer tierna, de vivos ojos negros, sin genio para la música ni inteligencia brillante, pero con buen sentido para el hogar... Una buena esposa y una buena madre a la que ama y por la que es locamente amado. ¿Cómo puede él negarse a la ternura, negarse a quien le ofrece amor? Con ella vive días felices, días en los que su natural alegría, la jovialidad campesina tan frecuente en sus cartas y que, a veces, aflora en su música, se manifiesta en una ronda de bailes, de fiestas, de devaneos. Lejos ya de Salzburgo, libre al fín de la odiosa tiranía de Colloredo _el orgulloso arzobispo a quien recordamos porque tuvo el triste privilegio de humillarle_ goza de las mieles de la libertad pero también comienza a gustar las hieles de la pobreza. Su música triunfa, pero no da dinero. Tiene nombre, mas no fortuna. Constanza no es tan mujer de su casa, tan buena administradora como pensó... En cuanto a él... ¿qué sabe de esas cosas? Da lecciones, conciertos; abre suscripciones para sus obras... Y, mientras aumentan las deudas, viven alegremente, danzan... Frágilesy efímeros son los gentiles días del Rondó... Primavera de 1786... Tras un triunfal estreno, el público vienés rechaza la ópera más bella que jamás se ha escrito. Su triunfo en Praga no curará su melancolía. Hijos que nacen, hijos que mueren en alucinante sucesión. Deudas. Abandona la corte imperial, que tan hostil se le muestra en busca de mejor fortuna. Triste despedida de su mujer y de su hijo. Aquella mujer ni guapa ni fea, aquella hermana menor de su primer e ilusionado amor; aquella mujer oscura, sin talento; aquella mujer siempre grávida de hijos que en seguida mueren, se agiganta con la ausencia, colmando de ternura su corazón amable. Sus cartas se llenan de expresiones dulzonas que nos hacen irónicamente sonreír. «Mujercita de mi corazón... Parece que hace ya un año que estoy lejos de ti...» «Buenas noches, ratoncito mío... Duerme bien ...» Nonadas, tonterías de enamorado, de mozo de comercio que escribe a su modistílIa... Vuelta a Viena. Vuelta a las deudas que se hacen cada vez más onerosas, más difíciles de saldar, más agobiantes. Vuelta a la lucha con un público que hoy le acepta y mañana le olvida. Vuelta a los hijos que nacen, a los hijos que mueren. Constanza, cada día más enferma, tiene que ir a Baden_Baden. Celos de vulgar enamorado. Y gastos. Y más deudas. Lecciones de piano, obras de encargo, subscripciones que no se cubren... Miseria, sordidez... Está cansado, se sabe próximo a morir. Pero compone. Compone lo que le encargan, lo que le piden; compone para poder mal vivir. Y, por un milagro que nadie ha podido explicar, todo cuanto sale de su mano, aunque a veces no responda a sus deseos, son absolutas obras maestras. Tan geniales que, como muy bien expresaría dos siglos más tarde un gran poeta español, si alguno alguna vez nos preguntase qué es la música, responderíamos: la música es él. |

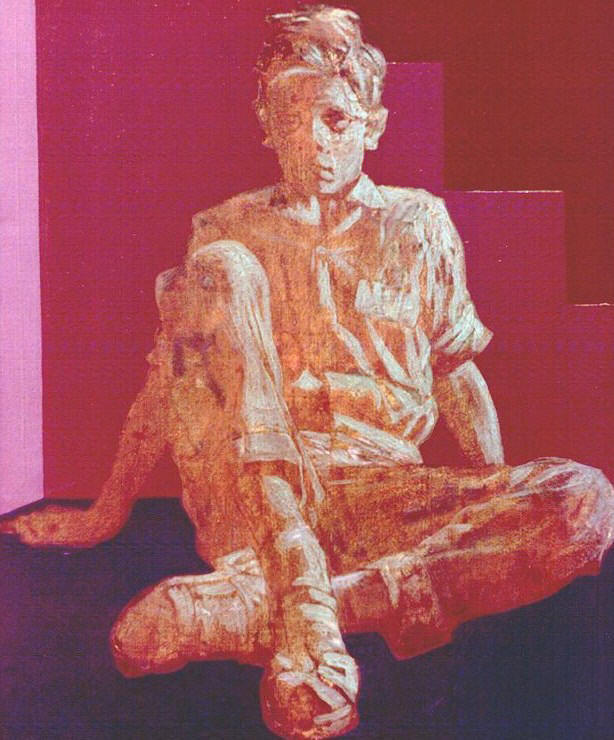

Desconectada ya la radio y encendida la luz, sentado

ante la máquina de escribir, mira los cristales. Ha entrado

la noche. Llueve... Qué triste es la lluvia, piensa. Triste

como esa música tan hermosa que ha estado oyendo y

cuyo autor no puede reconocer. Sí, también en su monotonía

melancólica, es hermosa esa continua llovizna que

está limpiando la ciudad y hace que el asfalto brille como

el charol bajo la luz de las viejas farolas... Allí, en la soledad

de su cuarto, mirando los negros cristales en los que el

agua repiquetea, él también está entristecido, dulce y

melancólicamente entristecido. Sus ojos recorren los pósters,

los retratos, las páginas de revistas que llenan las paredes.

Contempla la atormentada cabeza de Kafka, el bello

desnudo de mujer, la grácil paloma de la paz. Con sus aterrados

ojos, le están mirando los niños del Vietnam. ¡Cuánto

dolor, cuánta injusticia y dolor en el mundo! Su corazón

se ha llenado de ternura, de amor, por ese injusto, por ese

anónimo suftimiento... Cómo ama a todos los pobres, a

todas las víctimas, a todos los inocentes sacrificados...

Cómo le gustaría poder expresar en un cuento, en un

poema, la ternura que experimenta ante ese dolor, ante

ese generalizado sufrir... Hay en él algo que está a punto

de aflorar, de tomar forma. Imprecisas figuras vagan por su

imaginación. Si pudiera concretadas, si pudiera darles

vida; si consiguiera plasmarlas en una obra, un poema o,

mejor, una novela que fuese un gran fresco poético donde

se reflejara todo lo que en este momento siente ... Una obra

maestra que transmitiera al mundo su emoción, que lo

conmoviera, que lanzara su nombre a los cuatro vientos;

que hiciera aparecer su triste y hermosa cabeza junto a la

de Faulkner, junto a la de Kafka, junto a las de Sartre y Joyce en las paredes de todos esos múltiples e idénticos

cuartos donde sueñan hombres anónimos... Desconectada ya la radio y encendida la luz, sentado

ante la máquina de escribir, mira los cristales. Ha entrado

la noche. Llueve... Qué triste es la lluvia, piensa. Triste

como esa música tan hermosa que ha estado oyendo y

cuyo autor no puede reconocer. Sí, también en su monotonía

melancólica, es hermosa esa continua llovizna que

está limpiando la ciudad y hace que el asfalto brille como

el charol bajo la luz de las viejas farolas... Allí, en la soledad

de su cuarto, mirando los negros cristales en los que el

agua repiquetea, él también está entristecido, dulce y

melancólicamente entristecido. Sus ojos recorren los pósters,

los retratos, las páginas de revistas que llenan las paredes.

Contempla la atormentada cabeza de Kafka, el bello

desnudo de mujer, la grácil paloma de la paz. Con sus aterrados

ojos, le están mirando los niños del Vietnam. ¡Cuánto

dolor, cuánta injusticia y dolor en el mundo! Su corazón

se ha llenado de ternura, de amor, por ese injusto, por ese

anónimo suftimiento... Cómo ama a todos los pobres, a

todas las víctimas, a todos los inocentes sacrificados...

Cómo le gustaría poder expresar en un cuento, en un

poema, la ternura que experimenta ante ese dolor, ante

ese generalizado sufrir... Hay en él algo que está a punto

de aflorar, de tomar forma. Imprecisas figuras vagan por su

imaginación. Si pudiera concretadas, si pudiera darles

vida; si consiguiera plasmarlas en una obra, un poema o,

mejor, una novela que fuese un gran fresco poético donde

se reflejara todo lo que en este momento siente ... Una obra

maestra que transmitiera al mundo su emoción, que lo

conmoviera, que lanzara su nombre a los cuatro vientos;

que hiciera aparecer su triste y hermosa cabeza junto a la

de Faulkner, junto a la de Kafka, junto a las de Sartre y Joyce en las paredes de todos esos múltiples e idénticos

cuartos donde sueñan hombres anónimos...Sentado ante la máquina de escribir, ante el folio en blanco, sus ojos continúan clavados en la negrura del cristal contra el que repiquetea la llovizna fría... Pero esos ojos no ven la ventana, no ven la destartalada estufa de butano, no ven la radio de los años cuarenta, no ven la estantería repleta de libros de ocasión. Esos ojos persiguen una imagen confusa, una imagen que, aun cuando parece muy próxima, permanece inalcanzable. Persiguen las palabras capaces de expresar la música dulcísima que suena en su interior; esa música hecha de amor, de piedad, de ternura. Al otro lado de la puerta, hace tiempo que cesaron los sollozos. |

|

Inquisidores |

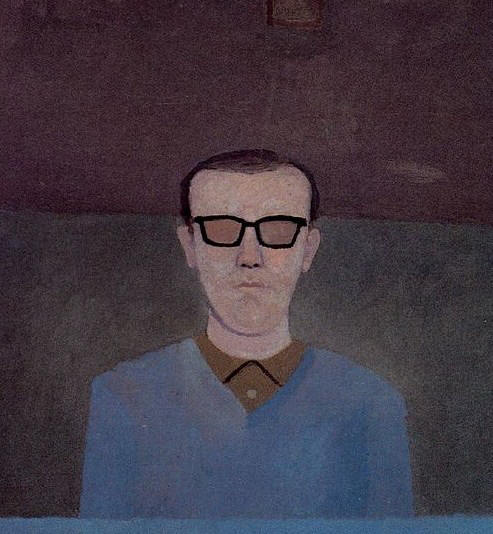

Toni

y Manolo, amigos del alma, se encuentran codo a codo amarrados al

mismo pupitre. Ellos, con los otros treinta galeotes de segundo de

bachillerato, se hunden dulcemente en el sueño de una común

esperanza: monsieur Bernard, el profesor de francés, está enfermo.

Esta alada noticia transmitieron los de tercero, que han perdido su

clase. Por tanto, es posible que también para ellos esta clase, la

última del día, se evapore, no tenga lugar ...; por tanto, es

posible que en vez de estar amarrados al odioso pupitre, al duro

banco de madera, hasta esa atroz hora de las siete y media de la

tarde, puedan lanzarse como libres vencejos a la calle ahora mismo,

a las seis, cuando aún hay luz, cuando aún es de día... Febrero ... Al otro lado del ventanal, un sol

mezquino declina tras las tapias del cementerio. Los árboles que

jalonan el camino de arena ascendente, desde la carretera al

altozano donde se asienta el camposanto, balancean sus ramas

desnudas, espectrales, a impulso del helado viento que baja de Siete

Picos y La Mujer Muerta. Invierno. Un crepúsculo hético se anuncia

en el cielo lechoso. Arrastra el viento la nieve sucia, pisoteada y

deshecha. Las ramas parecen sacadas de una botella de anís

escarchado. Al Febrero ... Al otro lado del ventanal, un sol

mezquino declina tras las tapias del cementerio. Los árboles que

jalonan el camino de arena ascendente, desde la carretera al

altozano donde se asienta el camposanto, balancean sus ramas

desnudas, espectrales, a impulso del helado viento que baja de Siete

Picos y La Mujer Muerta. Invierno. Un crepúsculo hético se anuncia

en el cielo lechoso. Arrastra el viento la nieve sucia, pisoteada y

deshecha. Las ramas parecen sacadas de una botella de anís

escarchado. Alotro lado de los cristales sólo hay frío y tristeza. Mas para los niños aquel yerto campo es el edén, la maravillosa isla de coral. Si pudieran salir, si pudieran sentir en sus mejillas la vivificante bofetada del aire helado... Si alcanzasen la dicha de aquella hora de regalada libertad... De un momento a otro, sueñan, se abrirá la puerta y el padre inspector entrará para anunciar que, no pudiendo venir el profesor de francés, hoy no tienen la última clase y pueden irse: «¡Hala_dirá abriendo los brazos, con su gesto campechano de hombre sanguíneo_, ya estáis trotando! ¡A la calle!».Esto es lo que todos sueñan y esperan, sentados en sus pupitres, mientras miran a través de las vidrieras el campo desolado. Al fin se abre la puerta; pero no es monsieur Bernard ni el padre inspector quien entra, sino _¡oh, inesperada aparición!_, el padre Maximino. Tiene el padre Maximino la cabeza redonda como una manzanita y cual manzanitas son sus mejillas, suaves rosadas. Los ojos del padre Maximino son azules como las flores del nomeolvides. Su boca es pequeña, de labios gordezuelos; boca de pez. También las manos son pequeñas y gordezuelas. Variadas son en el colegio las actividades del padre Maximino. En primer lugar imparte a los de cuarto las clases de Preceptiva Literaria, ya que el padre de la mirada azul y las mejillas sonrosadas es poeta. Vésele con frecuencia, durante los recreos, pasear abstraído en la búsqueda del esquivo consonante. Con dos libros fatigó hasta ahora las imprentas y dio esplendor y brillo al renombre de la Congregación. Adentrose con el uno por las sendas de lo divino; con el otro por el de las heroicas gestas de la Patria. El numen del padre Maximino, que al dirigirse a Cristo y a su dulcísima Madre remeda humildades franciscanas y místicos deliquios del Carmelo, al cantar las gestas heroicas se torna épico y viril, ebrio de sangre y gloria. Natural es que, con tales aficiones y aptitudes, sea el encargado de enderezar los pasos de los alumnos por el estrecho y florido camino de la poesía. Mas la poesía es sólo una actividad ancilar en el padre Maximino. Él profesa, ante todo, la Santidad. Su alma es una pura llama de amor viva. Su espíritu, cuasi celeste, anégase en visiones místicas. Arde en el dulce fuego de los Sagrados Corazones y sueña en los niños, sus niños, ardiendo y abrasándose en ese fuego con él. Para ello los organizó en la congregación de Infantes de María, congregación a la que acudieron en masa los jóvenes escolares, incitados por el señuelo de unos equipos de fútbol con vistosas camisetas; equipos que la ardiente imaginación del director espiritual bautizó con los heroicos nombres de Sagunto, Numancia, Covadonga, Clavijo, Otumba y Lepanto. Todos los caminos pueden llevar al Señor y el padre poeta ve en los alegres y vistosos uniformes flores, flores celestes; y es él, él mismo, quien cuida con amoroso anhelo esas rosas, claveles, lirios y margaritas para que eternamente florezcan en el huerto celestial; él quien conducirá a los treinta galeotes a seguro puerto, pese a las tormentas del Maligno. Que es, sin duda, quien ha insuflado en los citados galeotes ese bufido de desencanto con que saludan la inesperada presencia del santo varón. ¡Adiós rosadas ilusiones de fumarse la última clase! ¡Adiós al tan deseado asueto! Por el aula comienza a correr, producto de velados labios, un profundo bordoneo. Algunos, sin duda los de alma más empedernida, patean al abrigo del pupitre. Toda la clase se llena con la música de Satán. Como ausente, tras cerrar la puerta del aula, el padre sé dirige a la ventana. Aumenta la sonora protesta, pero el director espiritual parece no oírla. Junto a los cristales, se ha ensimismado en la contemplación del melancólico paisaje. Sobre las tapias del cementerio ondulan las copas de los cipreses, bañados en una luz mortecina y difusa. Transcurren los minutos. Amortiguado el barullo, los niños, enmudecidos, observan entre curiosos y expectantes al pastor de almas, persistente en su muda contemplación. Por fin, el padre Maximino, separándose de la ventana, vuelve su rostro hacia los niños. Tiene los ojos anegados de lágrimas. |

|

_Y este frío

sobrenatural es el que me producía la presencia del Juez Soberano.

Porque el dulce Corazón de Jesús había clavado en mí una mirada dura

y acusadora, una mirada terrible: la mirada del justo juez frente a

los réprobos en el valle de Josafat. Sentí mi corazón desfallecer,

sentí temblar mi cuerpo y doblarse mis piernas. Caí de rodillas y,

balbuciendo, pude al fln decir: «Señor, Jesús mío, ¿en qué te he

ofenfíido? ¿qué pecado cometí para que así me condene tu terrible

mirada?». |

|

El

jueves resultó un buen día para la obra de salvación. Los padres de

Manolo habían salido y podían disponer del hermoso patio de la casa.

Más de una vez, aprovechando la libertad que les daba el disponer de

aquel patio sin vigilancias fastidiosas, habían celebrado batallas y

asedios a castillos recortables terminados

La aportación de

Manolo era mucho más consistente. Tenía varias novelas de Doc Savage

y de La Sombra. Kazan, |

|

Partida al

atardecer |

Y si la voz de Justina parecía fundirse en el

silencio, la de don Frutos lo taladraba, rayándolo como rayaba la

infinita pureza del azul el zigzagueo de los vencejos, raudos y

chilladores. El grito de los pájaros se superponía al de los niños

que jugaban al fútbol en el enlosado de la catedral. Había pasado

junto a ellos y, como tantas tardes, le habían gritado al verle

pasar un: «¿Juegas,Luisito?»,invitación que él había rechazado con

un movimiento de cabeza mientras continuaba su camino, serio, casi

solemne en su traje negro, negros los zapatos, los calcetines altos,

los pantalones cortos, la camisa ligeramente descotada. Y su

silencio y su luto solemne apagaba, reducía, el tono burlón de la

voz de aquel otro que había gritado: «Déjalo, prefiere jugar con don

Frutos al ajedrez», haciéndola rodar a sus pies como una mellada

flecha..jpg) Desde

el balcón podía ver el enlosado donde jugaban los niños y la base de

la torre de la catedral. La torre tenía el color de la corteza de

pan poco hecha, y aquella visión parcial le robaba, disminuyéndola,

una parte de su esbelta armonía. Tan sólo una vez había subido a lo

alto de la torre, al campanario. La plaza Mayor con su kiosco de la

música, allá, en lo hondo, pequeña y recogida, era de una ternura

indefinible. Viéndola sintió como una punzada en el corazón. Lo

recordó porque ahora había vuelto a sentir aquella punzada de

melancolía. No sabía por qué. Abajo jugaban los niños a la pelota,

correteando sobre las amplias losas de borradas inscripciones bajo

las que un día reposaron obispos y canónigos. Desde lo alto de la

torre, como negros dardos, rasgando el silencio con su grito agudo,

se lanzaban en picado los vencejos. El azul de la tarde de verano se

había adensado, ya próximos los primeros esplendores del crepúsculo.

Apoyó la frente contra los vidrios del balcón y cerró los ojos.

Lentas y graves, las campanas de la catedral comenzaron a desgranar

una hora interminable. Desde

el balcón podía ver el enlosado donde jugaban los niños y la base de

la torre de la catedral. La torre tenía el color de la corteza de

pan poco hecha, y aquella visión parcial le robaba, disminuyéndola,

una parte de su esbelta armonía. Tan sólo una vez había subido a lo

alto de la torre, al campanario. La plaza Mayor con su kiosco de la

música, allá, en lo hondo, pequeña y recogida, era de una ternura

indefinible. Viéndola sintió como una punzada en el corazón. Lo

recordó porque ahora había vuelto a sentir aquella punzada de

melancolía. No sabía por qué. Abajo jugaban los niños a la pelota,

correteando sobre las amplias losas de borradas inscripciones bajo

las que un día reposaron obispos y canónigos. Desde lo alto de la

torre, como negros dardos, rasgando el silencio con su grito agudo,

se lanzaban en picado los vencejos. El azul de la tarde de verano se

había adensado, ya próximos los primeros esplendores del crepúsculo.

Apoyó la frente contra los vidrios del balcón y cerró los ojos.

Lentas y graves, las campanas de la catedral comenzaron a desgranar

una hora interminable._Luisito, aquí tienes el chocolate. Mira, los picatostes están calientes, recién hechos. Volvió a la mesa. El rito de todas las tardes, el tazón de chocolate con picatostes estaba allí. También, sobre la cómoda, se hallaba aquel paquete que casi no se atrevía a mirar, limitándose, al final de la partida, a esperar que don Frutos le dijera: «Luisito, no te olvides ese paquete. Es para Elenita», Tomaba el envoltorio y, murmurando un «muchas gracias», la cabeza baja, seguía a ]ustina por la penumbra del largo pasillo hasta la puerta de la calle. Sí, era Elenita quien jubilosa y alegre abría el paquete, quien pregonaba cantarinamente su contenido: «Mamá, mamá, mira; hoy han puesto dos chuletas de cordero; y huevos duros, y queso, y pan ...». La madre, sentada en la camilla, continuaba en silencio su costura. Cosía y cosía, los cansados ojos azules prendidos en el ir y venir de las puntadas, sin brillo, casi sin vida. Al fin dejaba de coser. Una leve luz alumbraba por un instante sus ojos, su boca. Tomaba el paquete y distribuía su contenido para la cena. Una vez, de pasada, había sorprendido las palabras de Justina que hablaba con el canónigo. «Hoy la he visto, señor, a ella, tan señora, en la cola del Auxilio Social con la escudilla en la mano. Me dio una pena ...» Al ver al niño se interrumpió bruscamente, confundida. Siguió de largo, como si no hubiera escuchado nada, como si aquellas palabras no significaran nada para él. Hacía ya mucho tiempo que, si no vencido, al menos se había familiarizado con la vergüenza, esta era ya como una prenda vieja de vestir que se lleva sobre el cuerpo, que apenas se nota, aunque a veces una mirada, una sonrisa de otro nos hace reparar en su existencia y, entonces, se sufre. Por eso aquellas palabras oídas al azar no le herían; tan sólo le entristecían profundamente. _ Termina, termina la merienda, Luis. Tranquilo. No corras, no te atragantes por mi causa. Pero las ávidas miradas que el canónigo dirigía al tablero desmentían sus palabras. _Si ya he terminado, don Frutos. Podemos empezar. |

|

Mientras justina retiraba la bandeja, don

Frutos abría el cajón de la cómoda y sacaba el estuche de ajedrez.

Eran unas viejas piezas de hueso, grandes y pesadas. Las blancas

tenían un sucio matiz amarillento. Las negras también habían perdido

su brillo, y su oscura opacidad recordaba la de la sotana del

canónigo. _Hoy no puedo perder, Luísito, no puedo perder. La voz de don Frutos, aquella voz de niña chillona, se había hecho ligeramente más grave, más profunda. Sus ojos, velados de tristeza, vagaban por el cuarto, pasando de una cosa a otra, sin detenerse, sin pararse en nada. Era como si, aunque mirara, nada viese. Como si buscase algo más allá de la cómoda, del reloj de pared, de los retratos, de los cuadros que colgaban de los muros ... Presentó al niño sus dos manos cerradas. Éste tocó ligeramente la izquierda. _ Bien, bien; esto empieza bien. Hoy me tocan las blancas. Siempre es bueno disponer de la salida. Ordenaban las figuras sobre el tablero. Encima de la cómoda, colgado en la pared, el viejo reloj de péndulo esparcía su lenta, solemne canción. _ El ajedrez es una forma peculiar de lógica. Una lógica que tiene sus propias leyes pero que no por ello responde a mecanismos distintos de otras formas, como las del lenguaje o las matemáticas. Quienes mejor juegan son hombres como tu padre, cerebrales y fríos. Tú mismo juegas bien, porque tienes una mente lógica. Por eso destacas en matemáticas y latín, a pesar de lo mal que lo enseñan esos benditos frailes. Poco a poco, el fondo del cuarto se oscurecía. Y aquella oscuridad le iba llenando de tristeza. Recordó a su padre. Aún muy niño, le había enseñado a jugar al ajedrez. Era extraño saber, sentir, que ya no volvería a jugar, que ya no volvería a verle nunca... Y era extraño, todavía más extraño, cómo le iba llenando el olvido; cómo se iban borrando su rostro, sus manos, su figura entera; oscureciéndose insensiblemente tal como se oscurecía aquel cuarto, poco a poco, lentamente; borrados sus ojos, su pelo, sus grandes y finas manos...; borrándose de su vida... _Hoy no puedo perder, Luisito. Acaso no gane, pero eso no importa demasiado. Lo que importa es no perder. Aquella voz de niña, aquella voz chillona que rasgaba el silencio mecido por el golpeteo del reloj, se clavaba en su pensamiento, sacudiéndole como un latigazo. Fuera gritaban los vencejos, los niños que jugaban al fútbol en el enlosado. Pero aquellos ruidos parecían estar en otro plano. Pasaban junto a él sin rozarle, peces furtivos que se se mueven tras las paredes de su acuario. Era sólo aquella voz, aquella voz aguda del canónigo la que, rompiendo la pared protectora, se clavaba en su melancolía, desgarrándola dolorosamente. Vencía el verano. Pronto serían los días dorados de un otoño dulce y corto, más dulce por efímero. Pronto aquella luz melancólica, de uva en sazón, melada como el albillo, se quebraría en las vidrieras del colegio, haciéndole soñar. Después la sucia lluvia y la lenta nieve de los días invernales. Las largas horas de nieve y luz mate pasadas sobre el Cornelio Nepote, sobre La guerra de las Galias. Era don Frutos quien le había conseguido una beca en aquel colegio de religiosos. Él lo sabía, como también sabía la suspicacia con que le miraban los frailes. Distinto de los demás alumnos, sin participar apenas en sus juegos durante los recreos, distante y triste en la seriedad de su traje negro; superior en las clases, pero sin que esa superioridad se tradujese en menciones honoríficas, en premios que en el fondo despreciaba ... «Su padre era un hombre extraordinariamente inteligente», decía don Frutos; y el padre José, mirando al niño silencioso y retraído al que halagaba el gigantesco sacerdote, había replicado: «Sí, pero la inteligencia, en determinadas personas, en determinadas circunstancias, puede resultar peligrosa, extremadamente peligrosa ...». Blancas y negras evolucionaban entre tanto en el tablero. Don Frutos había trazado una cuidadosa estrategia defensiva, un ir y venir de los peones, alfily caballo de su ala izquierda hasta llegar al enroque. Ahora sus piezas lentamente procuraban maniobrar en el tablero para dominar la zona central, pero sin descuidar la defensa de aquella muralla tras la que el rey se guarecía, amedrentado.  Don Frutos jugaba tenso, concentrado. Cada jugada la pensaba largamente, contrastando con la descuidada rapidez con que el niño efectuaba sus movimientos. A veces la mano que iba a efectuar el movimiento quedaba, dubitativa, en el aire, pendida sobre la figura que no se atrevía a tocar. La tensión de la duda hacía temblar los labios del canónigo. De vez en vez sacaba el pañuelo para enjugarse el sudor, para limpiar los cristales de las gafas. Y cuando al fín, tras múltiples vacilaciones, el anciano sacerdote había efectuado su jugada, mientras el niño pensaba la suya, don Frutos, tomándose un respiro en la tensión, hablaba y hablaba ... _¿Sabes, Luisito, que yo también jugaba de níño al ajedrez con un sacerdote? Era el cura de mi pueblo _la mirada de don Frutos se perdió en el vacío, como si mirase más allá de los muros de la habitación_. Ya hace años de ello, hijo, ya hace años ... Tú no sabes cómo era eso, cómo era mi pueblo en aquellos tiempos Una aldehuela... Cuatro casuchas perdidas en la sierra . Luisito había realizado su jugada. La mano de don Frutos cayó distraídamente sobre un peón y lo movió con aquella suave delicadeza que ponía en todos sus gestos y que, como la voz, tan vivamente contrastaba con la pesadez de su persona. _Allí ya se sabía, si un chico salía listo, si destacaba en la escuela, ¡hala!, al Seminario. Y los padres, unos pobres labradores, en mi pueblo todos eran pobres, encantados con ello... El niño, en silencio, pensaba la jugada mirando disimuladamente por el balcón. La tarde, en la que el azul ya había palidecido, caminaba a su fin. Desde su asiento no podían verse los celajes del crepúsculo, aquella lujuria del atradecer que alcanzaba todo su esplendor desde la barandilla del parque del alcázar, sobre el fondo del río y las tierras rojizas salpicadas de amarillos retazos; y el pueblecito al final de la cuesta en la que, mediada, como tomándose un descanso, reposaba la vieja iglesia de los Caballeros del Templo; y el monasterio gótico sobre la alameda del río ... _En realidad yo apenas me he movido. Terminé el seminario y me metí en un curato, también allí perdido, en la sierra. Era como si volviese a mi pueblo. Después vine aquí, donde había estudiado de niño, donde me había ordenado. Y eso es todo. De la sierra aquí; de aquí a una aldea de la sierra ... Eso ha sido mi vida... |

|

Fuera

había cesado el gritar de los niños, y las mil campanas de iglesias

y conventos dejaban en la calma del atardecer su llamada cristalina

y melancólica. El canónigo había parado en su charla. La tristeza de

sus palabras se perdía en aquel tono chillón de su voz, como se

pierde el dolor en la pintarrajeada cara de un payaso. El niño,

pensativo, maniobraba sus piezas procurando abrir brecha en aquella

muralla defensiva que el anciano sacerdote había elevado en torno a

su rey. Sacrificó un peón, buscando una mayor movilidad para su

alfíl. El canónigo miró al niño, y se concentró largamente en su

jugada de réplica.

_ Yo mismo pude morir. Si hubiera seguido allí, en aquel pueblo de

la sierra, me habrían fusilado como fusilaron al cura |

En

la clase se ha hecho un silencio profundo, angustiado. Todas las

miradas se han clavado en aquellos ojos azules de nomeolvides llenos

de una pena infinita, en aquellas lágrimas que, lentamente, se

deslizan por las rosadas mejillas del padre Maximíno. Flota en el

ambiente un inconcreto malestar que pone un nudo en las gargantas y

deja en la boca un sabor amargo. Parece como si, bruscamente, el

bullicio, la alegría, la luz que tan sólo hacía unos minutos llenaba

aquella clase, se hubiesen extinguido; parece como si la noche

hubiera caído de improviso. Tomando conciencia de esta brusca

oscuridad, el sacerdote

En

la clase se ha hecho un silencio profundo, angustiado. Todas las

miradas se han clavado en aquellos ojos azules de nomeolvides llenos

de una pena infinita, en aquellas lágrimas que, lentamente, se

deslizan por las rosadas mejillas del padre Maximíno. Flota en el

ambiente un inconcreto malestar que pone un nudo en las gargantas y

deja en la boca un sabor amargo. Parece como si, bruscamente, el

bullicio, la alegría, la luz que tan sólo hacía unos minutos llenaba

aquella clase, se hubiesen extinguido; parece como si la noche

hubiera caído de improviso. Tomando conciencia de esta brusca

oscuridad, el sacerdote

con el incendio de la

fortaleza. El fuego no les iba a detener.

con el incendio de la

fortaleza. El fuego no les iba a detener..jpg)

.jpg) La voz del niño sonó fría, sin expresión. Después sus ojos, clavados

en el canónigo, relampaguearon en un vivo parpadeo. Fue sólo un

instante, como deslumbrado por aquello que, de pronto, había

ocurrido en el momento de anunciar su victoria. Permaneció unos

cuantos segundos inmóvil .Al fin, levantándose, se dirigió al

balcón y apoyó la frente en los cristales.

La voz del niño sonó fría, sin expresión. Después sus ojos, clavados

en el canónigo, relampaguearon en un vivo parpadeo. Fue sólo un

instante, como deslumbrado por aquello que, de pronto, había

ocurrido en el momento de anunciar su victoria. Permaneció unos

cuantos segundos inmóvil .Al fin, levantándose, se dirigió al

balcón y apoyó la frente en los cristales.

ada

fila, abandonábamos nuestros bancos y, los ojos bajos, las manos juntas a

la altura del pecho, nos dirigíamos al altar para recibir la eucaristía,

obedientes a los mandatos de un interiorizado silbo. Y por la tarde, un

domingo de cada dos, volvíamos a formar en el patio para después

encaminamos jubilosos, pastoreados por el padre, hacia el campo del

Peñascal pues todos y cada uno de los alumnos

del colegio éramos socios de la Gimnástica, cuyo recibo se nos incluía en

el de la mensualidad escolar bajo. un, apartado que respondía al curioso

enunciado de «Deportes, cine y juegos».

ada

fila, abandonábamos nuestros bancos y, los ojos bajos, las manos juntas a

la altura del pecho, nos dirigíamos al altar para recibir la eucaristía,

obedientes a los mandatos de un interiorizado silbo. Y por la tarde, un

domingo de cada dos, volvíamos a formar en el patio para después

encaminamos jubilosos, pastoreados por el padre, hacia el campo del

Peñascal pues todos y cada uno de los alumnos

del colegio éramos socios de la Gimnástica, cuyo recibo se nos incluía en

el de la mensualidad escolar bajo. un, apartado que respondía al curioso

enunciado de «Deportes, cine y juegos».  pejo,

el mundo se quebraba a mis pies. Pero, cerrando los ojos, negaba la

evidencia y soñaba,.. Sí, algún día sería como él. O, mejor aún: no es que

sería como él; es que ahora, ahora mismo, yo era él; yo no era yo, era

Morgazo.

pejo,

el mundo se quebraba a mis pies. Pero, cerrando los ojos, negaba la

evidencia y soñaba,.. Sí, algún día sería como él. O, mejor aún: no es que

sería como él; es que ahora, ahora mismo, yo era él; yo no era yo, era

Morgazo.  Abr

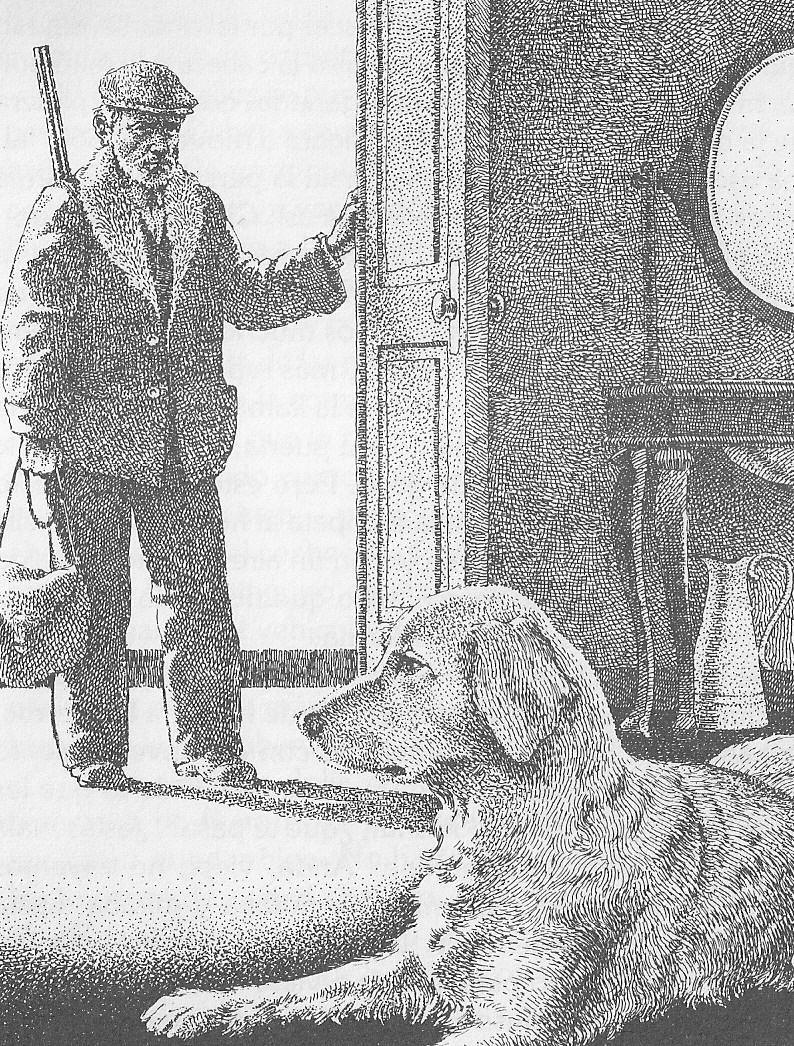

Abr Y

entonces surgió la escena. Surgió tan clara, tan real, que no parecía un

recuerdo, sino algo que le ocurría allí mismo. La perra entre las zarzas

_porque no eran adelfas, sino zarzamoras_; él en pie, a su lado,

contemplando el hilillo de sangre que brotaba de su boca; él cogiéndola

en brazos y volviéndola a dejar en tierra mientras decía: «No hay nada

que hacer; se me reventó la pobre

Y

entonces surgió la escena. Surgió tan clara, tan real, que no parecía un

recuerdo, sino algo que le ocurría allí mismo. La perra entre las zarzas

_porque no eran adelfas, sino zarzamoras_; él en pie, a su lado,

contemplando el hilillo de sangre que brotaba de su boca; él cogiéndola

en brazos y volviéndola a dejar en tierra mientras decía: «No hay nada

que hacer; se me reventó la pobre  arme pasadas las nueve; la

felicidad de despertarme pronto, condicionada por el

arme pasadas las nueve; la

felicidad de despertarme pronto, condicionada por el todas las mañanas, sosteniendo con estoicismo

heroico la mirada de la gorgona, refunfuña por lo bajo algo sobre la

imposibilidad de hacer nada con la penuria de recursos humanos del

Departamento.

todas las mañanas, sosteniendo con estoicismo

heroico la mirada de la gorgona, refunfuña por lo bajo algo sobre la

imposibilidad de hacer nada con la penuria de recursos humanos del

Departamento. Alzamiento. Con acritud, con hostilidad, desde

Alzamiento. Con acritud, con hostilidad, desde

lo

me ha ocurrido a mí. Y lo mejor es que cuando me entró en su cuarto y

comenzó a desnudarse no la conocí, pues aparte de los años transcurridos,

aquella tía rubia y pintarrajeada poco tenía que ver con la muchacha

morena que yo guardaba en mi memoria. Pero el caso es que desde el

principio la encontré un no sé qué familiar que me hizo permanecer quieto,

mirándola embobado. Y ella, que tampoco me había conocido, y mal podía

conocerme, pues yo era un crío cuando se fue, me dijo: "Vamos, desnúdate.

¿O es que te doy miedo?" Y fue por la voz por lo que la conocí, y más

cuando se quitó la combinación y vi en su muslo derecho aquel antojo que

tenía y del que decía mi madre que menos mal que le había salido en la

pierna y no en la cara. Entonces ya no tuve la menor duda, así que me

acerqué a ella y le dije: ¿Es que no me conoces, Amparito? Y ella,

crispando la boca como la crispaba cuando se ofendía, replicó: "Qué dices

tú de Amaprito. Yo soy Rosa". Mas sin hacerle caso, insistí: "¿Pero es que

no me conoces, Amparo? Soy tu hermano Teo."

lo

me ha ocurrido a mí. Y lo mejor es que cuando me entró en su cuarto y

comenzó a desnudarse no la conocí, pues aparte de los años transcurridos,

aquella tía rubia y pintarrajeada poco tenía que ver con la muchacha

morena que yo guardaba en mi memoria. Pero el caso es que desde el

principio la encontré un no sé qué familiar que me hizo permanecer quieto,

mirándola embobado. Y ella, que tampoco me había conocido, y mal podía

conocerme, pues yo era un crío cuando se fue, me dijo: "Vamos, desnúdate.

¿O es que te doy miedo?" Y fue por la voz por lo que la conocí, y más

cuando se quitó la combinación y vi en su muslo derecho aquel antojo que

tenía y del que decía mi madre que menos mal que le había salido en la

pierna y no en la cara. Entonces ya no tuve la menor duda, así que me

acerqué a ella y le dije: ¿Es que no me conoces, Amparito? Y ella,

crispando la boca como la crispaba cuando se ofendía, replicó: "Qué dices

tú de Amaprito. Yo soy Rosa". Mas sin hacerle caso, insistí: "¿Pero es que

no me conoces, Amparo? Soy tu hermano Teo."

_¿Quiénes

son los que están en el cuarto?

_¿Quiénes

son los que están en el cuarto? a,

porque sólo desea verme a mí y no a ella, porque es a mí a quien

quiere y a ella nunca la ha querido, o al menos no la ha querido

como a mí.

a,

porque sólo desea verme a mí y no a ella, porque es a mí a quien

quiere y a ella nunca la ha querido, o al menos no la ha querido

como a mí.

.jpg)

Llamó y, cuando una voz monjil dijo “adelante”, entró sin

soltarle la mano.

Llamó y, cuando una voz monjil dijo “adelante”, entró sin

soltarle la mano. .jpg) El

grupo se dirigió hacia el tren mixto aparcado en el andén segundo y

se metieron en un vagón de tercera. Luis los siguió con la mirada.

Después se fijó en un mozo de cuerda que había dejado su carretilla

para observar a los presos. Tenía aspecto cerril, pero no de mala

leche. Y es que Luis olía de lejos a los mala leche. El ferroviario

que le miró atravesado era un mala leche, pero éste no. Así que le

preguntó:

El

grupo se dirigió hacia el tren mixto aparcado en el andén segundo y

se metieron en un vagón de tercera. Luis los siguió con la mirada.

Después se fijó en un mozo de cuerda que había dejado su carretilla

para observar a los presos. Tenía aspecto cerril, pero no de mala

leche. Y es que Luis olía de lejos a los mala leche. El ferroviario

que le miró atravesado era un mala leche, pero éste no. Así que le

preguntó: .jpg) Se

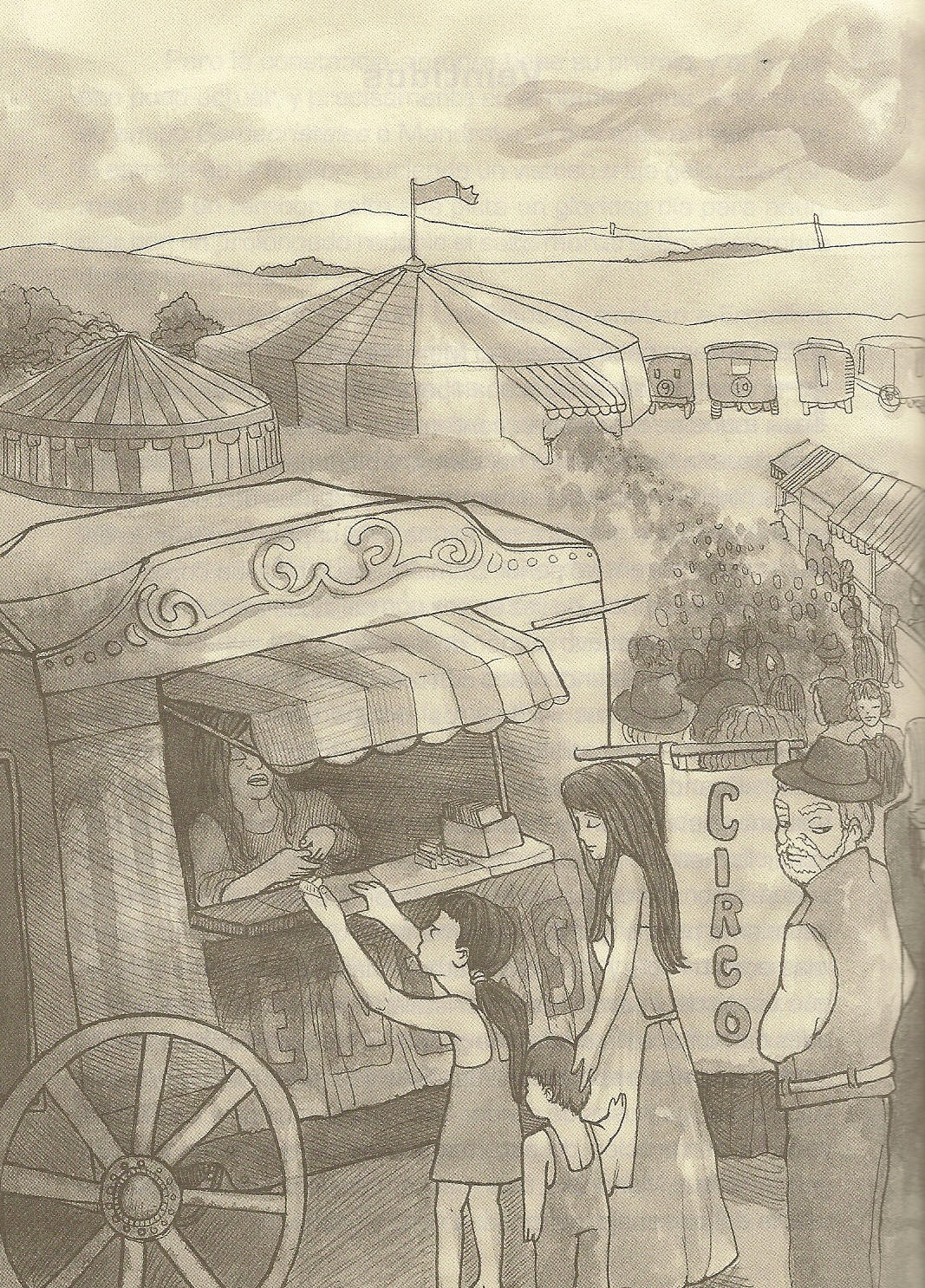

abrió la lona del carromato y bajó una chiquilla de más o menos sus

años. Llevaba una falda de lunares bastante astrosa que le llegaba

hasta la mitad de las canillas, flacas como alambres, y una blusa

blanca que dejaba al descubierto los brazos,

Se

abrió la lona del carromato y bajó una chiquilla de más o menos sus

años. Llevaba una falda de lunares bastante astrosa que le llegaba

hasta la mitad de las canillas, flacas como alambres, y una blusa

blanca que dejaba al descubierto los brazos,  Claro

que si estaban tan descansados se lo debían a un perrucho greñudo

que era el auténtico pastor de aquel rebaño. Todo lo que tenían de

tontas las ovejas lo tenía de listo el gozquejo. ¡Y cuidado que

pueden ser tontas las ovejas! No hay un animal más estúpido. Bastaba

que hubiese un solo sembrado para que en él quisieran meterse. Y eso

cuando no les daba por empezar a dar vueltas y vueltas para

amodorrarse... Claro que el perrillo enseguida empezaba a ladrarlas

y morderlas en el rabo hasta que entraban en razón. De verdad que,

con él, ellos estaban de más.

Claro

que si estaban tan descansados se lo debían a un perrucho greñudo

que era el auténtico pastor de aquel rebaño. Todo lo que tenían de

tontas las ovejas lo tenía de listo el gozquejo. ¡Y cuidado que

pueden ser tontas las ovejas! No hay un animal más estúpido. Bastaba

que hubiese un solo sembrado para que en él quisieran meterse. Y eso

cuando no les daba por empezar a dar vueltas y vueltas para

amodorrarse... Claro que el perrillo enseguida empezaba a ladrarlas

y morderlas en el rabo hasta que entraban en razón. De verdad que,

con él, ellos estaban de más.  El

Comecristales se encaminó a un hombre grueso, tocado con un

sombrero de paja, que se hallaba sentado delante de unos carromatos.

El

Comecristales se encaminó a un hombre grueso, tocado con un

sombrero de paja, que se hallaba sentado delante de unos carromatos.

Tanto

y tanto le hablaba de sus hermanas que ya era como si Luis las

conociera, y se las imaginaba tal como en realidad debían ser. Dos

mujeres largas y secas, de manos sarmentosas, de rostro avinagrado,

siempre vestidas de negro, siempre con el rosario a cuestas. Oliendo

a cera, oliendo a muerto... Así debían ser las hermanas de Pepa

Vigil.

Tanto

y tanto le hablaba de sus hermanas que ya era como si Luis las

conociera, y se las imaginaba tal como en realidad debían ser. Dos

mujeres largas y secas, de manos sarmentosas, de rostro avinagrado,

siempre vestidas de negro, siempre con el rosario a cuestas. Oliendo

a cera, oliendo a muerto... Así debían ser las hermanas de Pepa

Vigil.  –Gracias,

no fumo.

–Gracias,

no fumo.

¡Ha

florecido el sol en el camino!

¡Ha

florecido el sol en el camino!

Campo

de Marte..... Vagan los fantasmas

Campo

de Marte..... Vagan los fantasmas